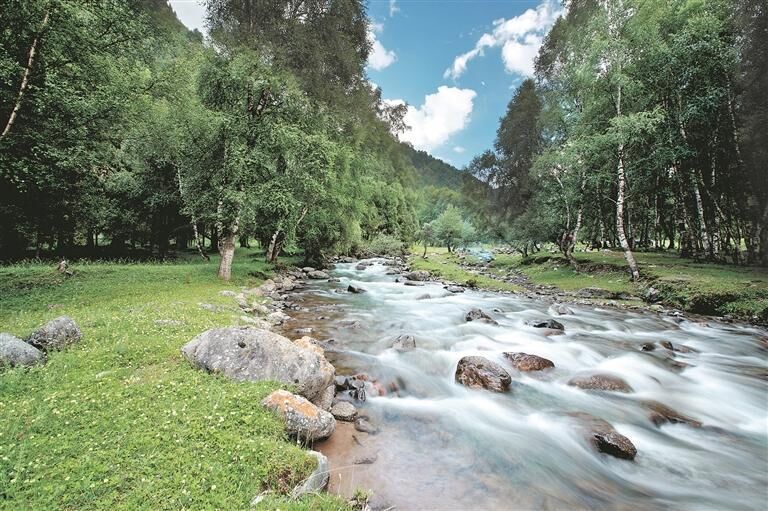

青海新聞網·江源新聞客戶端訊 8月的西寧市大通回族土族自治縣,冷涼果蔬鋪滿田疇,智能溫室鱗次櫛比,田間地頭的豐收喜悅與超市貨架的價值躍升交相輝映。在這里,“冷涼稟賦+設施農業”化作鑰匙,正解鎖冷涼產業振興密碼。

“冷涼產業的核心,是走出高原特色農業現代化路子。”大通縣人民政府副縣長張明一語道破當地產業發展的關鍵:當智能溫室取代土棚、訂單農業替代叫賣、農民蛻變為產業工人,鄉村振興便有了堅實支撐。

截至2024年,大通縣已建成28家設施農業園區、3295棟標準化日光溫室、11棟智能連棟溫室,23座冷鮮庫織就“田間-餐桌”冷鏈網,6處百千畝單品基地、39個綠色食品認證夯實產業根基。當年冷涼蔬菜綜合產值突破7.8億元,輸出量占西寧26.2%、青海18.2%,133.33公頃“供港基地”48小時直達粵港澳,“北菜南送、西菜東銷”格局成型。

從玻璃溫室的串果番茄,到田壟的翠綠茼蒿,再到菌棚的金黃耳菌,設施農業讓冷涼蔬菜有了“保鮮期”,更有了“溢價權”,讓高原“冷資源”變富民“熱經濟”,勾勒出高原縣域農業現代化圖景。

金耳菌豐收。李娜 魏雅琪 攝

金耳菌豐收。李娜 魏雅琪 攝科技解鎖高原珍饈生長密碼

8月12日清晨,景陽鎮大寨村的西寧匯豐農業投資建設開發有限公司景陽基地內,13萬平方米的智能連棟玻璃溫室褪去晨霧。小屋面雙坡面溫室的頂開窗系統隨晨光舒展,循環風扇送出草木清香,6.4公頃凈種植區里,串果番茄的藤蔓沿著橫架立體結構向上攀爬,一穗穗果實裹著瑪瑙紅,這批“高原珍饈”不久將登上華中、華南地區的超市貨架。

楊濤作為從甘肅張掖引進的技術專家,對今年6月剛建成的溫室了如指掌:“透光率高、抗風性強且適配機械化,加之當地降溫迅速的氣候,可使能量更多用于果實生長,溫差還能提升番茄的口感與品質。”

這座“植物工廠”集外遮陽、內保溫、加熱系統于一體,椰糠條替代傳統土壤實現無土栽培,精準灌溉系統根據番茄不同生長期,將水肥配比精確到毫升。楊濤輕滑控制面板,濕簾系統隨即啟動,溫度精準鎖定26℃:“智能化不是為了省人力,是為了讓每棵番茄都長在最適宜的環境里。”

今年首次試種的9.2萬株番茄,采用法國引進的種子,中抗病毒的特性讓種植更省心,單果重約14克,糖度超9,脆感與爆漿口感受市場青睞。“這是無限生長型品種,年產量預計1700噸,一線城市售價達每公斤24元。”楊濤滿是期待。

58歲的楊芳蘭正帶領3名村民在冬暖式日光溫室疏花,每株只留下4朵最飽滿的花。“十年前我連溫度計都看不懂,現在能憑數據看長勢。”她指著番茄株說:“莖稈粗1.4厘米,節間距7厘米,正是掛果的好時候。”如今身為7000平方米生產區班組長,她不僅能指導采收,還能根據葉片顏色判斷水肥是否充足。

“保底日薪100元,加班每小時15元,夏季一天能掙130元。”楊芳蘭笑著算賬,“離家近,掙錢穩當,孫子的學費、生活費都靠這。”

基地98棟冬暖式日光節能溫室、10.9萬平方米智能連棟溫室、2.1萬平方米育苗育種中心里,還有很多村民像楊芳蘭這般從“傳統農民”轉型“技術能手”。

“比起產量,更讓我觸動的是上個月有村民來問,能不能把女兒送來學技術。”金紅利望向正在記錄數據的年輕工人,“當農民主動追求技術,產業才算真正扎下了根。”目前,基地已培養200余名種植能手,他們像種子般撒向周邊村莊,帶動更多人靠科技種植致富。

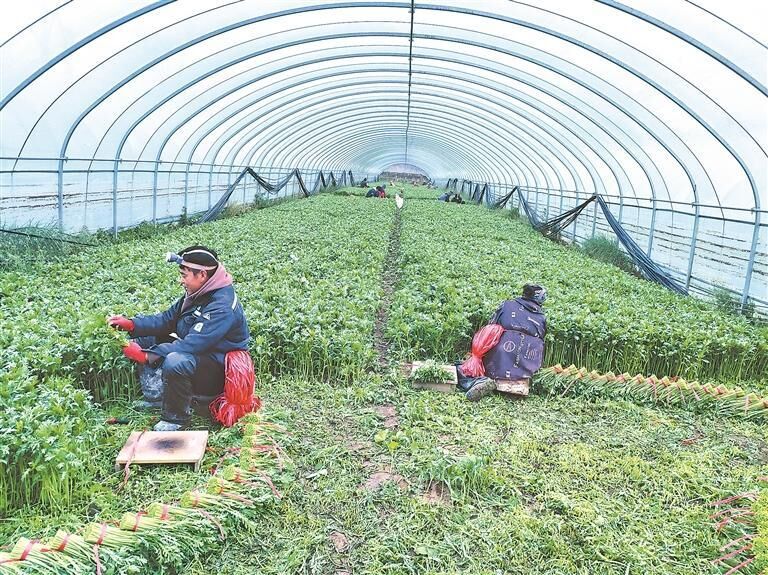

采摘茼蒿。大通縣景陽鎮黨委供圖

采摘茼蒿。大通縣景陽鎮黨委供圖南北協作織就富民增收密碼

景陽鎮土關村的傍晚,晚霞為25.33公頃茼蒿種植基地鍍上暖光。溫棚內,50名村民戴頭燈彎腰采摘,快速包扎茼蒿,翠綠的菜株堆成小山,泥土與菜葉清香交織。

“再加把勁!今晚采夠1萬公斤,天亮前送冷庫!”大通豪潤種植專業合作社負責人孫聰聰,操著山東口音在田壟間督促進度。

2020年,孫聰聰從同鄉口中得知大通的氣候優勢:夏季17℃至24℃的恒定氣溫適配冷涼蔬菜;年均2600小時光照、15℃以上晝夜溫差,讓蔬菜可溶性糖含量比平原高3.7%,粗纖維低0.86%。“這樣的條件種茼蒿,纖維細、口感嫩,南方市場肯定搶著要!”他從6.67公頃試種起步,逐步擴大規模。

“鎮里幫我們修了節水灌溉系統,還協調土地流轉,村民不僅愿意租地,還主動來打工。”孫聰聰指著水肥一體化設備說。合作社累計發放土地流轉金120余萬元,為土關村增加村集體經濟收入150萬元,支付采摘工資超1500萬元,讓村民在家門口增收。

2公里外的甘樹灣村產業強鎮冷庫內,剛送達的茼蒿正通過流水線完成預冷、稱重、包裝、封箱。50多歲的王生祥麻利打包,旺季每月能掙8000元。“以前種小麥,一畝地收400公斤,除去成本沒剩多少。現在土地流轉每畝年補700元,打包快的話一天能掙300元。”他笑著算賬,“去年我和老伴在這掙了10萬元,比到處打工強!”

這座投資1154萬元建成的冷庫,配備全套冷鏈設備,處理后的茼蒿能保持新鮮口感,通過溫控冷鏈車發往北上廣等地。“每天固定2輛車運輸,高峰期一天能發120噸。”冷庫負責人保善飛介紹。目前,冷庫輻射周邊6個村的種植戶,每年為甘樹灣村增加集體經濟收入9萬元,帶動150人穩定就業。

今年,景陽鎮茼蒿種植面積已達133.33多公頃。5月,鎮里赴山東壽光考察,學習蔬菜產業智能化和全產業鏈經驗。“瞅準外地市場反季節需求,引進壽光技術,用‘飛地合作’把大通蔬菜送出去。”景陽鎮黨委書記焦強年談及未來滿眼期待,“下一步推廣‘育、種、加、銷’全鏈條,讓更多村民分享產業紅利。”

如今,景陽鎮形成“龍頭企業+合作社+農戶+科研機構”合作機制,3家外地企業帶來先進技術,1500戶農戶融入產業鏈。茼蒿成了串聯南北、富民強鎮的“新引擎”。

紅瑪瑙般的串果番茄成熟了。陶然 攝

紅瑪瑙般的串果番茄成熟了。陶然 攝特色培育打開產業多元密碼

青林鄉中莊村的種植大棚內,溫度22℃,濕度80%,菌菇清香彌漫。青海仁通生物科技股份有限公司的生產負責人沈玉山托起一朵金耳菌,橙黃的菌瓣如盛開的花朵,膠質溫潤泛光。“這是剛采收的第二茬,每棒產700多克,按市場價能掙40元。”

2023年,中莊村引進金耳菌種植項目,投資326.56萬元建成1140平方米的種植棚,配套恒溫控制系統、通風設備和滅菌車間。起初村民質疑:“南方的菌子,高原能長好?”沈玉山赴云南、福建考察學習后,試種3500棒,長出的金耳菌比南方更緊實、顏色更鮮亮,“采收時大家眼睛都亮了,現在都想跟著種。”

首批試種的金耳菌,以每公斤60元至100元賣出600公斤,銷售額達4萬元。2025年,基地自主滅菌裝包6萬棒菌包,首茬1萬多棒收獲4000多公斤,營收48萬元。

“中莊、白土、麻哈三村集體每年各分3.1萬元,還帶動三個村的脫貧戶就業。”公司負責人沈玉蘭翻看收益分配表說,“明年計劃擴種,以成本價給三個村村民供菌棒,統一收購銷售,讓更多人參與。”

沈玉山展示他的菌種培育成果:金耳菌橙黃、雞油黃金黃、香菇深褐、大球蓋菇灰白,構成一幅生動的“菌菇圖譜”。“我們和青海大學合作,他們負責菌種分離,我們做接種、裝包、發酵,實現自主培育。”他指著正在滅菌的菌包說:“從新疆采購原料,成本降低30%。”

雞油黃菌種是首次種植,目前菌絲分離工作已完成。“比金耳菌易培育,生長速度更是普通平菇的兩倍。”沈玉山笑著說,“市場稀缺,種出來發朋友圈就能引來采購商。”他翻開訂單記錄本,上面記著重慶、浙江等地的客戶信息,“去年經過新聞報道后,咨詢電話就沒斷過,可惜場地有限,供不應求。”

脫貧戶張連明正在給菌棒噴水:“每天工資100元,離家只有10分鐘,還能學技術。”他說以前靠幾畝薄田過活,現在一年能掙近2萬元。像他這樣在基地務工的脫貧戶有30余人,既增加收入,又學技術,為創業攢下底氣。

“金耳菌不算傳統蔬菜,卻拓寬了冷涼產業的邊界。”大通縣農業農村局黨組書記、局長馬天才看著剛包裝好的金耳菌禮盒說,“高原農業要在‘特’和‘優’上下功夫,這條路雖難,走通了就是康莊大道。”

雨過天晴,陽光灑滿大通田野。站在老爺山俯瞰,智能溫室玻璃幕墻折射出彩虹,茼蒿葉水珠閃著光芒,金耳菌在恒溫棚生長。設施農業激活的不僅是產業,更是高原縣域的振興密碼。大通的實踐證明:高原農業并非“靠天吃飯”,立足氣候稟賦、錨定設施賦能、深耕特色探索,就能將“先天條件”轉化為“競爭優勢”。

談及未來發展,副縣長張明目光堅定:“我們已繪制冷涼蔬菜產業五年規劃,將加快數字農業示范園、冷鏈物流樞紐、品牌運營中心建設,推動產業從‘賣產品’向‘賣品牌’轉型。同時,持續強化本土人才培育,讓更多農民變成懂技術、會經營的產業能手,讓‘老爺山’冷涼品牌香飄更遠,讓冷涼蔬菜成為大通建設綠色有機農畜產品輸出地的‘黃金名片’,真正把高原特色農業的路子走穩走實。”

記者手記:在“引進來”與“沉下去”間找答案

采訪西寧市大通回族土族自治縣冷涼蔬菜產業的這些天,田間地頭的“南腔北調”讓人印象深刻。景陽鎮茼蒿基地里,山東人孫聰聰用帶著壽光口音的話語叮囑村民采收技巧;城關鎮下寺咀村的大通森田現代農業產業園中,安徽人王顯付對照內地市場需求,選擇蔬菜種植品種;匯豐公司景陽基地里,智能溫室的生產技術總監楊濤是從甘肅張掖請來的。

這些“外鄉人”,帶著技術和銷路,把大通的冷涼氣候與優質沃土轉化成實實在在的產業效益。

甘樹灣村產業強鎮冷庫內,打包場景每天都熱火朝天。村民中手快的人,旺季一個月甚至能掙1.5萬元。不少人把自家土地流轉出去,既能拿到穩定租金,又能在家門口打工。說起收入,大家臉上都透著藏不住的喜悅。可當我追問茼蒿種植的技術細節,村民卻紛紛搖頭:“這些都是老板說了算,我們照著做就行。”

這樣的反差在采訪中多次出現。本地農民的腰包確實鼓了,但從品種選育到市場渠道的產業“核心密碼”,大多還攥在“外鄉人”手里。

轉機已在悄然萌芽。在景陽鎮政府,一份赴山東壽光的考察名單擺在桌上。鎮黨委書記焦強年指著名單說:“今年5月我們專程帶隊去學習,不只是學種茼蒿,更要學冷鏈管理、品牌運營,把全鏈條經驗帶回來。”匯豐基地的育苗中心里,與本地高校、農業部門合作的新品種選育試驗和育苗工作正穩步推進;青林鄉的沈玉山也在不斷突破,從最初購買成品菌棒,到僅用一年就掌握自主發酵裝包技術,如今還在嘗試培育新菌種,攻克菌絲分離的關鍵難題。

大通的冷涼蔬菜產業,像極了智能溫室里那株向上生長的番茄藤。“外鄉人”帶來了最初的“種子”與種植技巧,而本地人的學習、探索與突破,正讓這株藤蔓往土地深處扎根。只是,從“跟著干”到“自己主導”,從“賣力氣”到“掌技術、懂經營”,這條路還需要慢慢走。

我們期待下次再來時,能看到更多本地的“孫聰聰”“楊濤”,聽他們用帶著大通口音的話,底氣十足地講述自己的種植經、產業夢。(作者:陶然)

(來源:青海日報)

})

})

})

})