青海新聞網·江源新聞客戶端訊 當祁連山的雪線在晨光中熠熠生輝,黃海之濱的浪濤拍打著金色沙灘……從青海湖北岸的藏家村寨到浩門河谷的冷水魚塘,從海晏草原的百畝青稞到剛察縣城的幼教樂園,1800多公里的山海相隔,擋不住15年的深情相擁。

自2010年首批山東援青干部踏上青海高原,5批接力者用腳步丈量海北藏族自治州的山山水水,以“輸血”起步,邁向“造血”深耕,援青干部在產業協作、教育幫扶、鄉村振興等多領域,寫下了跨越山海,久久為功的動人答卷。

產業造血:激發優勢資源新活力

青海湖北岸,七月的微風帶著青海湖特有的涼意,掠過海拔3300米的海北州剛察縣果洛藏貢麻村。

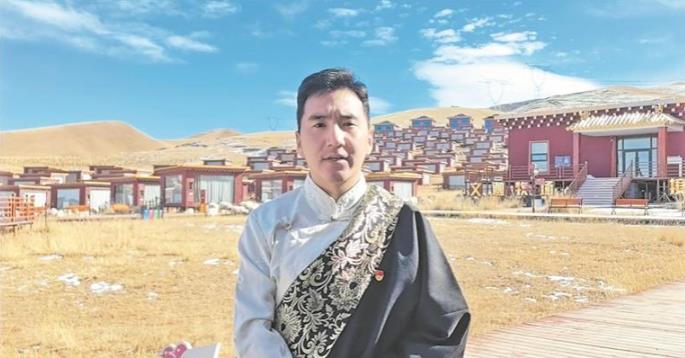

7月15日,果洛藏貢麻村的村干部索南才夫旦站在新建成的帳篷營地前,黝黑的臉龐漾著笑意——這片占地開闊的營地上,十余頂帳篷錯落有致,木棧道通向遠處的草地,一幅詩情畫意的景象。旅游旺季剛剛開始,已有不少游客駐足拍照。

“這個營地全靠援青資金支持。”索南才夫旦指著營地介紹。

這幾年,來青海湖旅游的人越來越多。在海北州委、州政府的關注下,果洛藏貢麻村周邊形成一系列熱門旅游景點和旅游項目:沙柳河觀湟魚洄游的生態奇觀,仙女灣濕地看天鵝翱翔的自然野趣,圣泉灣體驗生態打卡……面對如此豐富的旅游資源,村支書索南才夫旦萌發了帶領鄉親在村里開發生態旅游體驗項目,打造特色帳篷營地的想法。如今,索南才夫旦的夢想終于變成了現實。

索南才夫旦還說,帳篷營地運營后每年能給村集體帶來56萬元凈利潤,80個崗位讓鄉親們在家門口就能掙錢。

在海北州的“援青版圖”中,果洛藏貢麻村的華麗轉身并非個例。15年來,山東援青干部就像是尋寶人,深挖海北州的生態稟賦與資源優勢,讓海北的好風景變成“好錢景”。

海北州門源回族自治縣泉口鎮磨爾溝村,優越的生態環境使這里成為了海北州冷水養殖示范區。

2017年,山東援青干部發現磨爾溝的冷水養殖潛力巨大。那時門源的冷水魚養殖還停留在“小打小鬧”的階段,養殖品種單一,技術更是跟不上,這些問題都制約著磨爾溝村冷水養殖產業化的發展。

援青干部協調4750萬元援建資金與中央、地方資金匯成7030萬元的“活水”,在磨爾溝建起了一座現代化的冷水魚繁殖基地。

7月13日,磨爾溝冷水養殖基地的負責人劉立治一大早便來到魚池邊。她撒下一把飼料,數千尾魚苗“呼啦”圍攏,點點銀鱗在陽光下閃成一片。

劉立治說:“基地孵化的大西洋鮭魚卵,如今已千里迢迢送到威海深海網箱成長。僅去年,基地就簽下全國最大單筆魚苗訂單,77.5萬尾三倍體虹鱒魚魚苗游向黃海。”

如今,門源已成為全國鮭鱒魚魚苗最大供應基地。

海拔3000米的海晏縣,雨生紅球藻種質培育中心,光生物反應器泛著幽幽的藍光。38歲的夏明武還記得2024年的那個決定——在山東援青干部的牽線下,他帶著中山大學的科研成果來到這里,成立了海北沂海生物科技有限公司。

“海晏夏天涼快,光照足,很適合紅球藻的成長。”夏明武說。

對環境極敏感的雨生紅球藻是提取蝦青素的重要原料,可謂保健品領域的“軟黃金”。

山東援青的前瞻性眼光,不僅讓紅球藻培育這個高科技項目在高原扎根,更填補了青海微藻生物科技的空白。

海北州祁連縣扎麻什鄉河北村萬只藏羊養殖基地里,一派繁忙的景象,一只只藏羊正處于增肥關鍵期,傳統的藏羊養殖業,在集約養殖、科技養殖的加持下,煥發生機。

扎麻什鄉黨委副書記、鄉長杜曉霞說,萬只藏羊養殖基地也是祁連縣利用援青資金修建的,如今已成為河北村村民最重要的致富項目。

從旅游營地到冷水魚塘,從實驗室到生產線,山東援青用“造血式”幫扶,讓海北的資源優勢變成了發展優勢,讓魯青兩地的產業經脈越連越通。

教育筑基:讓高原開出希望之花

“娃娃們的笑聲,比青海湖的浪花還動聽。”7月13日,剛察縣藏城幼兒園園長曹正龍站在塑膠操場上,看著孩子們在沙池里嬉戲,眼里滿是欣慰。

這座總投資1948萬元的幼兒園,是山東援建送給高原的“禮物”——電動伸縮門、特色功能室、種植園一應俱全,360個學位讓縣城的學前教育壓力驟減。

在此之前,剛察縣城兩所幼兒園擠得滿滿當當,個別班級甚至有48個孩子,老師從早忙到晚,累得直不起腰。如今,藏城幼兒園成了海北州最好的幼教陣地,招生量占全縣的三分之一,孩子們在同一個教室里畫畫、唱歌,就像高原上盛開的格桑花。

剛察縣的東南面,門源縣浩門鎮的魯青高中里,智慧教室里傳來瑯瑯書聲。學生們盯著多媒體屏幕,記錄著威海實驗高中老師的實時授課內容——這所投資2.5億元、山東援建9000萬元的現代化校園,自2023年投用后,讓門源縣2000名高原學子有了家門口的好學校。

13棟單體建筑組成的校園里,錄播室、實驗室、體育館樣樣齊全。“你看這套系統,山東老師的課件能同步過來,作業在線批改,效率提高了一大截。”援青教師馬德峰點開智慧教學平臺,屏幕上立刻跳出學生的錯題分析。

更珍貴的是援青老師們“組團式”援教:2022年,8名山東骨干教師扎根門源,與本地教師結成76對“師徒”,手把手教方法、改教案。3年來,40余名本地教師獲州級以上獎項,19人拿了省級榮譽,30項省州級課題落地生根。

2023年,門源高考成績創歷史新高;2024年,魯青高中首考躍居全州第一;學科奧賽中,高原學子頻頻獲獎。這些成績背后,是山東援青在教育領域的“硬投入”與“軟支持”——不僅建學校、配設備,更送人才、傳理念,讓優質教育資源跨越山海,在高原扎下根來。

鄉村煥新:讓青稞長出“金穗子”

7月12日,海晏縣金灘鄉的青稞田,像一床厚厚的綠絨毯直鋪天涯。山海情農牧業開發有限公司的基地里,總經理李廣凱查看青稞的長勢。

“海晏的青稞高蛋白、高纖維,是健康食品的好原料。”說這話時,李廣凱眼里的笑意想藏都藏不住,誰能想到,幾年前海晏的青稞還是青海湖北岸最普通不過的農作物。

2015年退役后,李廣凱留在海晏種青稞,當時海晏縣的青稞年產量是5.79萬噸,可是全縣卻沒個像樣的深加工企業,種植戶只能低價賣原糧。

轉折出現在2023年山東援青干部組織的推介會上,臨沂對口幫扶的優惠政策,讓李廣凱看到了“青稞生金”的可能。

1170萬元山東援青資金的注入,讓一座綠色產業園里的智能化車間拔地而起,資金的到位,政策的支持,更是創造了“當年簽約、當年建設、當年投產”的速度。此后,李廣凱注冊的“西海農桑”品牌,瞄準糖尿病和“三高”人群,推出青稞面條、青稞米等產品,市場反應出人意料地好,產品進駐山東500多家商超,市場占有率達64%。

更讓人驚喜的是“數字翅膀”的助力護航。山海情公司二樓的直播基地,11名主播對著屏幕講青稞故事,24小時運轉的數字人直播貢獻了三成線上銷量。

“山東老師手把手教,從腳本到直播的姿勢,老師教了又教,連直播室燈光角度都調了又調。”李廣凱說,援青干部還組織海晏青年去山東培訓,帶回的不僅是帶貨技巧,更是“互聯網+”的新思維。如今,山海情公司又與青海大學合作搞育種研發,從“賣產品”向“控源頭”延伸,青稞地里長出的,不只是普通的青稞,更是鄉村振興的希望;魯青協作結出的,不只是產業果,更是兩地人民心手相牽的山海情。

十五載風雨兼程,山東援青用真情與實干,書寫了“山海相擁、共赴振興”的時代篇章。

(來源:西海都市報)

})

})

})

})