青海新聞網·江源新聞客戶端訊 “有人欠我錢,能不能幫我把錢要回來。”7月8日一大早,村民張某來到海東市化隆回族自治縣群科鎮人民調解委員會,希望工作人員能幫他調解。

“你這種情況,僅憑微信對話作為證據還是比較薄弱,最好還是要有規范格式的借條。”憑著多年的工作經驗,群科鎮人民調解委員會副主任、化隆回族自治縣群科司法所所長、副鎮長張曉東安撫村民的情緒,并告訴他該如何通過法律保護自己的合法權益。

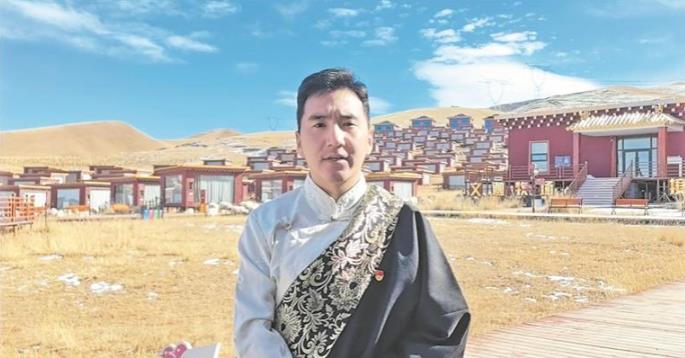

扎根基層20年,張曉東見過太多村民因為缺乏法律意識,與他人產生糾紛,讓自己陷入困境。為幫助村民化解糾紛,張曉東積極推動“楓橋經驗”本地化,通過打通基層治理的“最后一公里”,在青藏高原上刻下“以人民為中心”的生動注腳。

群科鎮轄區當事人馬某夫婦長期在重慶經營拉面館,因瑣事分居引發子女撫養、房產分割及債務糾紛。“馬某的弟弟是社區矯正對象,我們平時會對他進行一些普法教育。他得知哥哥的情況后,主動勸馬某來找我們調解。這也證明了‘司法所—村委會—網格’三級監護體系,對刑釋及社區矯正對象家庭成員實施了有效的動態穩控。”張曉東說。

針對拉面從業者跨省流動的特性,張曉東積極指導各司法所聯動拉面巡回法庭,創新構建“云端調解+線下穩控”跨省解紛機制,幫助化解這起跨省婚姻糾紛。通過“拉面法庭千里單屏”實現“零跑腿”解紛,為拉面流動人口產業矛盾化解提供“楓橋經驗”數字化范例,讓外出拉面人“異鄉有‘娘家’,糾紛有人管”。

在了解馬某夫婦的情況后,張曉東和同事依托云端平臺連線雙方,了解矛盾焦點及訴求,開展心理疏導;同時以未成年人權益最大化為核心,促成撫養協議并明確房產居住權分配。調解過程中,同步推進債務隔離方案制定、財產權屬核查、兒童權益專業評估及《民法典》專項普法,經多次調解最終實現“刑釋人員零失控、子女成長零影響、拉面經營零中斷”的“三零”工作目標。

“對我們來說,‘楓橋經驗’不是抽象的概念,而是幫老百姓算清每一筆賬的耐心,是用方言開展云端調解的貼心,最終就是要讓大家覺得司法所靠譜的實在感。”張曉東直言,化隆縣作為拉面人的大后方,他們有責任做好調解工作,穩定拉面產業的大后方。

張曉東帶領同事一起提煉糾紛調解工作的標準化流程:一是“線上摸排”,利用大數據和網格排查提前發現矛盾隱患;二是“屬地聯動”,搭建“屬地司法所+‘拉面巡回法庭’+駐外辦事處+外地調委會”協同網絡,打破地域壁壘;三是“多元共調”,融合線上平臺、巡回法庭、法律援助,提供“調解+援助+執行”一站式服務;四是“閉環回訪”,跟蹤協議履行,調解員全程陪同并持續疏導情緒,杜絕矛盾反彈。

今年以來,調處跨域各類矛盾糾紛268起,98%達成和解,挽回損失超500萬元,實現“拉面店開到哪,調解跟到哪”。在一起拉面店食材糾紛中,調解員搭臺、律師審合同、鄉賢化人情、商會調供應鏈、辦事處通政策,72小時恢復經營,次月營業額增長30%,實現“專業資源下沉到糾紛一線”。

耕地是農村家庭的重要經濟來源,對農戶全年生產生活意義重大,一旦受損會給農戶造成重大經濟損失。2023年,群科鎮文卜具村馬某某等20戶的100多畝(約6.67公頃)耕地,因建材廠沙場蓄水池暫存場缺口被水淹,部分村民向群科鎮政府反映情況,要求賠償經濟損失。

張曉東和同事通過“跨域聯調四步法”,線上摸排確認損失、聯動多地力量協商、一站式推進調解與司法確認,通過“礦泉水瓶標記水位+分戶算細賬+化整為零法”積極促成賠償,最終讓20戶村民獲賠98.2萬元,避免了群體性事件發生。

據了解,張曉東在司法所工作的8年里,走遍轄區33個村(社區),調處糾紛893起,98%以上達成和解,無“民轉刑”案件;接待法律咨詢900余人次,代寫文書600余份,解矯111人、安置幫教93人,群眾送來30余面錦旗。他常說:“調解不是‘和稀泥’,是把老百姓的日子揉成熱湯面,暖身更暖心。”

將“楓橋經驗”化作拉面館的熱湯、田埂的細賬、云端的方言,讓法律成為托住萬家生計的“隱形底氣”。張曉東用方言傳遞法治溫度,用腳步丈量民生厚度,讓“小事有人管、難事有人解”的熱乎勁兒,在高原大地的拉面人家園和全國370個大中城市綿延成光。

(來源:青海日報)

})

})

})

})