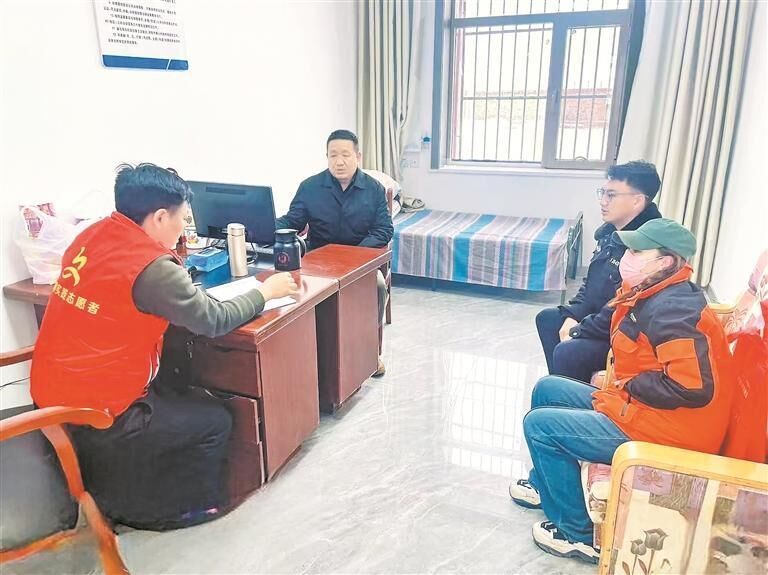

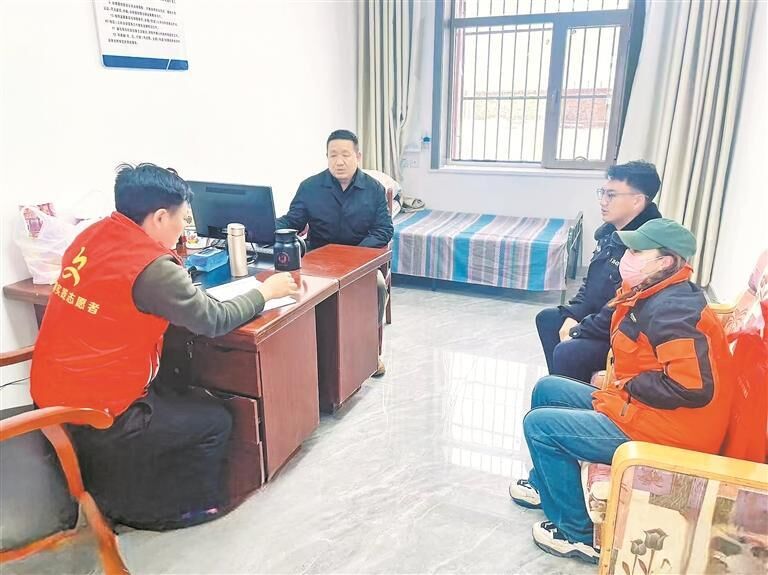

排查矛盾糾紛(左二為胡立新)。受訪者供圖

排查矛盾糾紛(左二為胡立新)。受訪者供圖青海新聞網·江源新聞客戶端訊 7月21日,烈日炙烤著青藏公路G109線的路面。胡立新抹去手機屏上的汗漬,十幾個未接來電的提示不斷閃爍,他轉頭對駕駛員叮囑:“趁信號穩定,把協議傳出去。”他曬得黝黑的面龐,刻著淡淡的高原特有的紫紅色,胸前黨員徽章與司法徽章并排,在熾烈陽光下如昆侖山巖般沉靜堅毅。

作為土生土長的藏族人,他深諳當地民族習俗與地域特性,這份血脈相連的認同感,讓調解工作增添幾分信任底色。

2023年10月,一場涉及9.6萬元運費的糾紛打破了沱沱河的平靜。日喀則市的5名司機運送建材至工地后,攥著發皺的運費單堵在沱沱河工地門口。老板以“貨物損壞”為由拒付運費,雙方從爭吵升級到推搡。接到求助的胡立新立即驅車趕往現場,雪地輪胎在結冰路面上劃出兩道深痕。司法所調解室內,他將運單、磅單、卸貨視頻一一擺在桌上,手指在《中華人民共和國民法典》合同編條文上輕輕叩擊:“您看,8月15日,您明確回復‘貨到付款’,這構成事實合同。”經過7小時背對背調解,老板最終全額支付運費,并向5名司機鞠躬致歉。次日清晨,5輛貨車齊鳴長笛,獻出青藏線上最特別的“致謝儀式”。

當5輛貨車鳴笛致謝時,司機拍下這一幕發到貨運微信群:“有糾紛找胡所長,這是他的聯系方式。”消息像風滾草般在青藏線司機群體中蔓延,越來越多的貨車司機慕名而來。如今茫崖市、大柴旦行政區的司機跨區域而來,有時一天來好幾撥。“以前跑車怕壞在半路,現在手機里有胡所長,心里踏實。”一位甘肅省的司機在群里留言。

這聲長笛,不僅是司機對胡立新的信任,更折射出高原群眾對“法治靠得住”的共識。隨著青藏線貨運量逐年攀升,跨區域糾紛、牧民轉場矛盾、生態保護爭議等問題頻發,胡立新意識到:僅靠個案調解遠遠不夠,必須構建覆蓋全域的法治服務網絡。

作為格爾木市的飛地,唐古拉山鎮司法所僅有2名工作人員,負責面積達4.78萬平方千米。胡立新創新“云端調解”模式,構建起立體化法治服務網絡:打造“指尖上的司法所”,建立“唐古拉山鎮法律服務群”與“人民調解員群”,吸納律師、牧民代表、法律明白人等入群,每日推送典型案例、開展條文解讀,組織視頻調解,兩個群成為“24小時法治哨所”;培育“帶不走的法治隊伍”,實施“1名村(居)法律顧問+N名法律明白人”行動,將專業法律資源與鄉土人脈結合,如今7個牧業村已實現“法律明白人”全覆蓋;創新“流動法治課堂”,每月開展“法治主題日”,將法律咨詢臺搬到企業工地、學校操場、草原帳篷,通過發放藏漢雙語《中華人民共和國青藏高原生態保護法》等法律手冊、口袋書,現場解答牧民咨詢……

這種“云端+地面”的復合調解模式,讓法治服務突破地理限制,全鎮矛盾糾紛化解率達98%。

2021年春,多爾瑪村與措里瑪村因草場界限爆發沖突,雙方家族成員劍拔弩張。胡立新連夜召集市農牧局、草原站技術人員、法律明白人等,背著GPS定位儀踏雪進山。“1983年分草場時,老支書用石堆標記界樁,現在雪線退縮導致邊界模糊。”在零下30攝氏度的草場上,他蜷在帳篷里核對原始檔案,手指凍得握不住筆。經過30天、127個GPS點位測繪,手繪的草場功能區劃圖展開:“根據《青海省草原管理試行條例》,我省草原的所有制,為社會主義全民所有制和社會主義勞動群眾集體所有制。”當清晰的手繪圖呈現時,兩位老牧民主動摘下氈帽:“胡所長畫的線,比牦牛腳印還清楚。”

這場糾紛的化解,離不開胡立新對牧民傳統與現代法治的平衡。“既要尊重游牧習俗,也要用科技手段固定證據。”他常說:“調解不是非此即彼的選擇,而是找到傳統與法律的交點。”這種理念,讓他在處理每起糾紛時都既像“法律專家”,又像“牧民兄弟”。通過將草場糾紛化解在村級,胡立新踐行了“小事不出村”的承諾,更讓法治意識深入牧民心中。

調解室墻面的哈達層層堆疊,最新一面錦旗繡著“真心服務為群眾 排憂解難暖人心”。在他的推動下,2018年,長江源村被評為“民主法治示范村”;2020年12月,唐古拉山鎮人民調解委員會獲評“全國模范人民調解委員會”稱號。

從沱沱河畔的貨車鳴笛,到多爾瑪村的草場界樁;從“云端群聊”的即時答疑,到“馬背普法”的流動課堂——胡立新用25年光陰,在海拔4700米的高原上織就一張“法治網”。這張網,一頭連著群眾的急難愁盼,一頭系著基層治理的現代化;既承載著藏族同胞對公平正義的樸素期待,更閃耀著新時代“楓橋經驗”的法治光芒。

胡立新用行動證明,高原的“小事”也能不出村解決,法治的溫度能讓雪山更白、草原更綠、人心更暖。

(來源:青海日報)

})

})

})

})