青海新聞網·江源新聞客戶端訊 打造國際生態旅游目的地,是將青海的“天賦資源”轉化為“金山銀山”、帶動更多群體就業、實現共同富裕的一條重要路徑。

多年來,政協委員們十分關注我省文旅發展和就業工作,在各級協商平臺積極建言獻策、廣泛凝聚共識,圍繞文旅融合和帶動就業等議題,深入調研形成提案,助力文旅發展與就業保障互促共進。

9月2日,省政協召開雙月協商座談會,政協委員、專家學者和省政府相關部門負責同志圍桌而坐,就“加快文旅融合發展,積極打造國際生態旅游目的地,帶動更多群體就業”深入交流,廣泛協商,共同探討解決問題的方法和路徑,為加快我省文旅融合發展,積極打造國際生態旅游目的地,帶動更多群體就業出謀劃策。

調研組在企業調研促進高校畢業生就業創業工作情況。省政協供圖

調研組在企業調研促進高校畢業生就業創業工作情況。省政協供圖黨政所需 政協所為

當前青海生態旅游業正處在加速轉型關鍵期,省委提出要著眼“十五五”,在做強做優生態旅游產業上出實招見實效的工作要求。

與黨委政府中心工作同頻共振,是人民政協履職的根本遵循。

“圍繞‘加快文旅融合發展,積極打造國際生態旅游目的地,帶動更多群體就業’這一主題協商建言,是省政協貫徹落實習近平總書記對青海工作重大要求的實際行動,對于進一步推動落實省委省政府關于打造國際生態旅游目的地和實施就業優先戰略工作要求具有重要意義。”省政協主席公保扎西在主持座談會時指出。

調研是人民政協履職的基礎前提。唯有深入一線開展調研,建言才能貼合實際,為精準協商筑牢根基。

承辦此次協商議題的省政協社會和法制委員會于今年4月份啟動調研,制定調研方案、組建調研組、選擇調研地點。

調研組到省直相關部門深入了解文旅融合發展和帶動就業情況,深入海東市、海北藏族自治州、玉樹藏族自治州與文旅管理人員、從業人員、非遺傳承人、基層群眾等面對面交流,掌握文旅發展痛點、就業市場實情等一手資料。同時,調研組還到廣西、貴州等地考察,學習借鑒經驗做法。

調研中,委員們深深感到建設國際生態旅游目的地良好局面來之不易,同樣發現,由于我省地域廣闊,市州縣區、城鄉之間重視程度不一,工作基礎不同,還存在著一些工作發展不平衡和短板弱項。調研結束后,成員們根據了解到的情況,分析研究我省在文旅融合、打造國際生態旅游目的地、促進就業方面存在的短板弱項,并結合各自專業領域,提出了意見建議。

調研組圍繞“加快文旅融合發展,積極打造國際生態旅游目的地,帶動更多群體就業”主題,在貴州省、廣西壯族自治區調研考察。

調研組圍繞“加快文旅融合發展,積極打造國際生態旅游目的地,帶動更多群體就業”主題,在貴州省、廣西壯族自治區調研考察。提升視野 開“方”指“路”

“國際生態旅游目的地建設強調以國際視野、國際標準推動青海旅游業的高質量發展,既要推動本地設施、服務、人才、治理等方面與國際接軌,又要能夠對國內外游客產生雙重吸引力。”省政協委員張永善在發言時開門見山地表示,打造國際生態旅游目的地要在“國際化”上做足文章。

張永善所說“國際化”,即旅游目的地旅游產品的國際化、服務質量的國際化、旅游形象的國際化、旅游人才的國際化。他建議,啟動國際化目的地建設試點工作,打造一批具有國際吸引力的生態體驗、生態教育旅游產品;不斷完善交通設施,優化綠色交通布局,推動“生態飯店”“生態民宿”等創建工程,增加住宿設施的生態化內涵,制定住宿業管理和等級標準;打造豐富多彩的原生態民族節慶,提升國際性節事活動影響力;加強旅游人才培養與開發,制定“青海國際生態旅游目的地旅游人才培養計劃”,規范旅游從業秩序,健全旅游人才流動及保障制度。

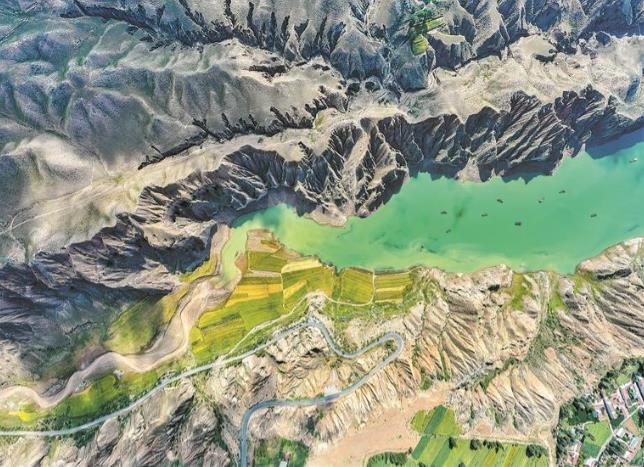

三江源地區依托豐富的旅游資源,已開發可可西里、扎陵湖等多處具有世界級生態資源稟賦的國家級景觀和省級景觀。

“三江源區生態旅游的本質是國家公園全民公益事業,需通過科技手段破解自然限制、制度創新平衡保護與發展來加快生態旅游業發展,促進當地群眾創業就業。”省政協委員楊占武說。鑒于此,他建議,開啟云端生態教育工程、打造氣候適應性產品矩陣,如針對青年群體,由旅游部門、教育部門以及NGO機構聯合發起三江源生態環境教育的云活動,針對其他人群開展科普形式的云游活動;在保護自然資源和生態系統的前提下,建立生態旅游產品認證體系,策劃開發高水準生態旅游旗艦產品;進行綠色金融創新,發行“中華水塔生態債券”,投資可降解棧道和光儲充一體化補給站,開發文創眾籌平臺,推出動態數字藏品和智慧監測設備認購項目。

青海師范大學經濟管理學院院長薛華菊發言時說,“破解‘守著金飯碗找飯吃’的困境,始終是文旅產業升級的核心命題。”

困境如何破?薛華菊建議,五維協同激活生態價值。精準拓市方面,在上海、北京等城市高端商圈設立“青海生態體驗館”,與云南、四川等省區建立“客源互換聯盟”,共享遠程市場資源,提升省外游客占比;消費升級方面,在青海湖、塔爾寺景區周邊布局“非遺工坊集群”,開發沉浸式體驗項目,在海西蒙古族藏族自治州、海南藏族自治州建設“零碳營地”,改造經濟型酒店為主題文化驛站,開發“青海文旅消費App”,引導二次消費升級;就業共富方面,聯合高校設立“文旅創客學院”,分季推出旅游主題活動,推行“景區股份+技能入股”模式;產品創新方面,建設5C自駕營地,推出“柴達木盆地探秘穿越”,以喇家遺址、熱水墓群為核心,打造“青海文明探源之旅”;主體賦能方面,構建“數字化抗風險生態”,引入龍頭企業,聯合本地企業整合景區運營、文創開發等業務,免費為中小商戶提供線上運營培訓,建立“文旅企業互助聯盟”,開發“旅游淡季經營險”,增強企業抗風險能力。

“引導宗教界融入中國式現代化青海實踐,服務國際生態旅游目的地建設。”省社會科學院副院長完瑪冷智發言時說。他建議,推動自然生態和人文生態雙向融合,在自然生態旅游中深度嵌入民族元素、人文旅游,講述各民族各宗教對建立多民族統一國家、維護邊疆安寧所作貢獻的生動故事;構建自然+人文“雙生態”青海旅游新布局,緊扣“一芯一環多帶”格局,在“一芯”,以塔爾寺為金名片,打造絲綢之路南道各宗教中國化歷史人文線,在“一環”,打造環湖宗教人文景觀休歇線,在“多帶”,打造唐蕃古道宗教歷史探源帶。

省政協委員肖順琛結合玉樹藏族自治州發展實際,建議,依托多元自然稟賦與獨特地方特色,植入豐富旅游業態,構建可持續發展長效機制,打造三江源個性化深度觀光體驗;深化與周邊省州市聯動,著力構建對外旅游大通道,全力打造三江源生態文化大環線、通天河沿生態文化體驗環線、可可西里科考研學環線、唐蕃古道康巴民俗風情線、古道峽谷秘境穿越線,合力構筑青南藏北旅游黃金環線;全面提升全域旅游基礎設施水平;構建“旅游+”格局,深化文旅融合;大力發展線上文博和以高度智能化為特征的智慧旅游產品與服務。

調研組圍繞“加快文旅融合發展,積極打造國際生態旅游目的地,帶動更多群體就業”主題,在貴州省、廣西壯族自治區調研考察。

調研組圍繞“加快文旅融合發展,積極打造國際生態旅游目的地,帶動更多群體就業”主題,在貴州省、廣西壯族自治區調研考察。協商交流 凝聚共識

委員有建議、部門有回應,在這一問一答間,與會人員圍繞協商主題達成了共識。

省文化和旅游廳副廳長馬金剛結合本職,就委員、專家們提到的問題給予了積極回應。他表示,將認真組織學習,充分吸收各位委員提出的建議,研究落實具體措施,著力抓好頂層設計、生態旅游、多業融合、人才培養、宣傳推介等方面工作,加快文旅融合發展,帶動更多群體就業。

“專業人才短缺、就業質量與群眾期待不匹配等問題,既是省情實際,也是發展中面臨的問題,也正是我們的短板弱項,需要我們持續不斷加倍努力。”省人力資源和社會保障廳副廳長賈乃鴻在發言時說。他說,“就健全人才引進培養體系、推動旅游人才國際化等提出的建議,我們將堅持問題導向,加強與相關部門協作,聚焦‘引、育、留、用’關鍵環節,綜合施策。就激發市場活力促進就業、構建‘定向培養+促進就業’模式等提出的建議,我們將落實高質量充分就業要求,會同產業部門持續推進產業就業協同、拓展就業空間、幫助重點群體就業,實現產業與就業互促發展。”

省交通運輸廳副廳長王曉莉全面回應了委員、專家們提出的關于編制規劃、交通基礎設施網絡、適旅化配套設施、影響力和知名度提升等方面的問題,表示,將以機制推進、路網完善、功能拓展、模式創新、宣傳推介為重點,加快構建“快進慢游”交通旅游網絡,推動建設交通路網“一張圖”系統,豐富沿線服務功能,全面提升旅游服務質量。同時,以“十五五”規劃編制為契機,會同周邊省份謀劃玉樹至昌都、同仁至夏河等旅游通道,積極向國家爭取政策資金支持,為我省打造國際生態旅游目的地提供交通支撐。

“希望各級政協委員、各民主黨派省委會、省工商聯準確把握我省旅游資源的獨特性、博大性、多樣性、國際性、珍稀性、文化性和生物性,深入挖掘高原特色文旅資源,持續擦亮‘國際生態旅游目的地’金色名片,為現代化新青海建設凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。”公保扎西強調。

(來源:青海日報)

})

})

})

})