青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 從遠古農(nóng)耕文明到現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展,浩蕩澎湃的黃河自巴顏喀拉山奔涌,塑造華北平原、滋養(yǎng)九省區(qū)沃土,支撐流域1億多人口的生計與糧食安全。

守護黃河安瀾,便是守護中華文明永續(xù)、民族發(fā)展根基。黨的十八大以來,習近平總書記對黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展一直很重視、一直在思考。他走遍沿黃九省區(qū),圍繞黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展這一重大國家戰(zhàn)略,三次主持召開座談會,作出一系列指示批示,對母親河的未來深遠謀劃。

牢記殷殷囑托,胸懷“國之大者”。青海牢牢把握重在保護、要在治理的戰(zhàn)略要求,認真履行“源頭責任”和“干流擔當”,高站位強化組織領導、高水平推進流域生態(tài)系統(tǒng)治理、高質(zhì)效提升流域環(huán)境治理水平、高標準推進湟水流域生態(tài)保護、高起點探索流域綠色發(fā)展路徑,交出了一份亮眼的“青海答卷”。

高位抓部署 落實見實效

黃河,素有“銅頭鐵尾豆腐腰”之說,青海正是黃河的“銅頭”部位,是黃河上游重要的水源涵養(yǎng)地,具有不可替代的戰(zhàn)略地位。

2021年,習近平總書記在青海考察時強調(diào),要積極推進黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展,綜合整治水土流失,穩(wěn)固提升水源涵養(yǎng)能力,促進水資源節(jié)約集約高效利用。

——省委多次召開推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展領導小組會議,安排部署相關重點工作;調(diào)整成立省委區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展領導小組,統(tǒng)籌推進黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展。

——認真落實黃河保護法,印發(fā)實施《黃河青海流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》、修訂頒布《青海省湟水流域水污染防治條例》,明確了具體發(fā)力方向。

——全面貫徹中央部署要求,深入實施生態(tài)保護修復重大工程,扎實做好水資源保護利用,加快推動綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展,保護弘揚黃河文化,完善防災減災體系,全力筑牢黃河安瀾屏障、激活流域發(fā)展動能。

如今,通過一系列綜合治理、綜合整治,開展各類專項行動等,青海黃河流域荒漠化和沙化土地面積實現(xiàn)“雙下降”。2024年,青海水資源總量達958.59億立方米,出境水量779.71億立方米,草原綜合植被蓋度達58.56%,全省35個地表水國家考核斷面水質(zhì)優(yōu)良率為100%,全省環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為96.8%,土壤和地下水環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。以源網(wǎng)荷儲模式帶動區(qū)域內(nèi)新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效,為黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展作出青海貢獻。

今天的青海,國家生態(tài)安全屏障愈發(fā)堅固,水安全守護網(wǎng)越織越密,綠色發(fā)展的步子越走越穩(wěn),河湟文化順著黃河飄向遠方,群眾的日子里滿是踏實的幸福感。從江源冰川到河湟谷地,位于黃河上游的青海,正發(fā)生著一場關乎生態(tài)、生計與文明的深刻變革。

源頭守初心 支流踐擔當

在青海,黃河之水從約古宗列盆地的那一眼清泉開始,匯聚成滋養(yǎng)中華文明的浩蕩江河。

位于黃河上游的玉樹藏族自治州和果洛藏族自治州是黃河水源主要補給地。保護黃河源頭,就是守護黃河全流域生態(tài)、民生與文明的“根與魂”。

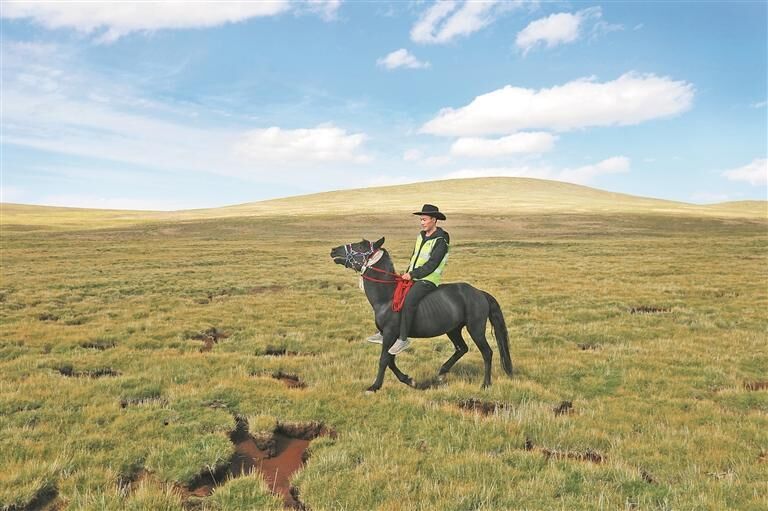

秋日的隆寶灘濕地,澄澈湖沼星羅棋布,黑頸鶴或掠水翩躚,或淺灘信步,漣漪輕漾、鳥鳴婉轉(zhuǎn)間,滿是高原獨有的純凈與生機。扎陵湖、鄂陵湖碧波浩渺,水鳥翔集,湖面漸寬,成了珍稀生靈自在棲居的樂園。

曾經(jīng),面對氣候變化、草場退化等生態(tài)挑戰(zhàn),青海以“被動守護”筑牢生態(tài)底線。組建管護隊伍巡查濕地,設置圍欄防治過度放牧,在鼠害肆虐區(qū)投放天敵,用最樸素的堅守留住源頭的綠意,默默守護著“中華水塔”的根基,那時的努力,是為了不讓源頭生態(tài)滑向惡化的邊緣,是為了守住黃河全流域的生態(tài)底線。

三江源國家公園體制試點啟動后,牧民變身生態(tài)管護員,實施生態(tài)保護修復項目;正式設園后,又構建覆蓋三江源地區(qū)重點生態(tài)區(qū)域“天空地”一體化監(jiān)測網(wǎng)絡體系,三江源生態(tài)系統(tǒng)的多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性實現(xiàn)整體躍升,為源頭保護工作提供了堅實基礎。

如今,黃河、長江源頭完整納入三江源國家公園范圍,黃河源園區(qū)還探索出“生態(tài)管護+基層黨建+精準脫貧+維護穩(wěn)定+民族團結+精神文明”六位一體模式,有力推動牧區(qū)多方面協(xié)同發(fā)展。

守護源頭與支流,是黃河流域生態(tài)保護的一體兩面。若源頭是母親河的生命起點,支流則是它延伸的“血脈脈絡”,唯有脈絡暢通、水質(zhì)澄澈,才能串聯(lián)起全域生態(tài),持續(xù)滋養(yǎng)沿岸民生。

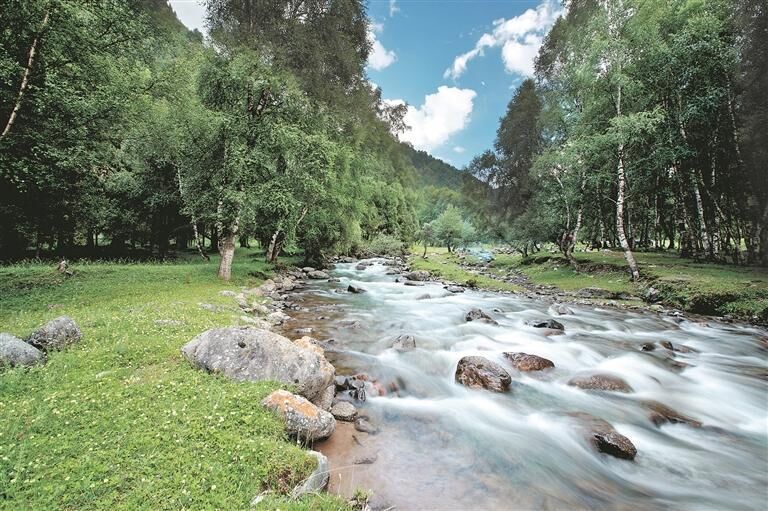

青海境內(nèi)的隆務河、大通河、湟水河,作為黃河核心一級支流,曾因垃圾直傾、污水橫流,淪為“黑臭河道”,河岸臟亂得讓人避之不及。而如今,一場場生態(tài)治理攻堅戰(zhàn),讓它們煥發(fā)出新的生機。

2017年黃南藏族自治州啟動了隆務河治理,現(xiàn)在14.7公里城鎮(zhèn)段防洪生態(tài)工程筑牢屏障,31.3公里支溝、135.46平方公里小流域水土流失得到整治,昔日“臭水溝”已成群眾漫步休閑的“生態(tài)走廊”。

湟水流域的改善同樣顯著。2024年,西寧段13個國省級考核監(jiān)測斷面水質(zhì)全部達標,Ⅲ類及以上優(yōu)良水質(zhì)占比100%,6000噸應急污水調(diào)蓄工程投運,為湟水“清水長流”加上了“雙保險”。截至2024年10月,湟水流域生態(tài)修復工程共計投資55億元。

打破區(qū)域壁壘的協(xié)同治理更顯力量。2025年7月2日,海北藏族自治州祁連縣聯(lián)合剛察、門源、天峻三縣,開展大通河聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治行動,四縣攜手巡河、共享力量,用“一盤棋”思維推動大通河生態(tài)持續(xù)向好,讓黃河支流的“血脈”愈發(fā)鮮活。

現(xiàn)在的黃河源頭,草木愈發(fā)豐茂,水土愈發(fā)穩(wěn)固,水質(zhì)常年保持優(yōu)良,“中華水塔”儲水豐盈、補給有力,為全流域生態(tài)筑牢根基。而支流的治理成效,更讓這份“源頭守護”有了向下延伸的底氣,形成“源頭活水涌、支流清水流”的良性循環(huán)。

碧波映新景 發(fā)展拓新途

源頭生態(tài)的持續(xù)向好,正為青海沿岸催生出一個個“生態(tài)變產(chǎn)業(yè)、綠水青山變金山銀山”的生動樣本。

5464公里的黃河,曾是下游“既依存又懼怕”的存在。中華人民共和國成立后,在“要把黃河的事情辦好”號召下,龍羊峽水電站應勢而起,以“定海神針”之姿調(diào)控水脈,既破解了黃河上游水患難題,更成為生態(tài)保護與經(jīng)濟發(fā)展的基礎性紐帶。

它不僅守護黃河安瀾,更在泥沙沉淀中意外孕育出383平方公里的“龍羊湖”,為后續(xù)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展埋下伏筆,展現(xiàn)了大型工程與生態(tài)演化的良性互動。

巧合的是,隨著庫區(qū)水體清澈度提升,冷水魚養(yǎng)殖應運而生。當?shù)亟柽@一生態(tài)優(yōu)勢織就全產(chǎn)業(yè)鏈,冷水魚虹鱒端上北上廣餐桌,當?shù)?00余戶牧民變“養(yǎng)魚戶”,人均年增收超2萬元,昔日“水庫”成“魚倉”。這一轉(zhuǎn)變是“生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制”的生動實踐。

2015年起,龍羊峽轉(zhuǎn)型生態(tài)旅游度假區(qū),截至2024年12月,全年迎來游客25萬人次、營收超2000萬元。其價值不再局限于發(fā)電、防洪,更延伸為生態(tài)觀光、休閑體驗的載體,是對“綠水青山就是金山銀山”理念的深度落地,也為黃河上游水利工程的可持續(xù)發(fā)展提供了范式。

龍羊峽的實踐也表明,黃河的可持續(xù)發(fā)展,核心在于找到人與自然的科學平衡,讓生態(tài)保護與經(jīng)濟發(fā)展形成相互滋養(yǎng)的正向循環(huán)。

生態(tài)紅利不只在水中,更在科技創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)變革中。2024年海南藏族自治州清潔能源完成投資161億元、并網(wǎng)裝機達3066萬千瓦,光伏、風電等產(chǎn)業(yè)增添近千個崗位,“風吹草動”變成“風吹電來”;“光伏羊”模式為養(yǎng)殖戶節(jié)省近120萬元成本、戶均增收近10萬元,實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)向綠色新型產(chǎn)業(yè)的重大轉(zhuǎn)型。

依托高原獨特的風光資源,以科技創(chuàng)新激活生態(tài)價值,既解決了傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)“靠天吃飯”的脆弱性,又培育了低碳、高效的新興產(chǎn)業(yè),為黃河流域高質(zhì)量發(fā)展注入了持久動能。

順著黃河向東,海東地區(qū)的生態(tài)游與農(nóng)家院正續(xù)寫“生態(tài)美、百姓富”新篇章。從往昔水土流失、土地貧瘠,到如今退耕還林鋪綠、河道整治清淤,沿岸植被覆蓋率攀升,農(nóng)家院錯落成景,村民端起“生態(tài)旅游飯”,成為“鄉(xiāng)村振興與生態(tài)保護深度融合”的生動樣本。

目前,海東市勾勒出歷史文化、民族文化、生態(tài)文化、黃河風情、田園風光五大旅游品牌輪廓,“彩陶故里?拉面之鄉(xiāng)?青繡之源?醉美海東”名片愈發(fā)亮眼,“青藏首站”集散樞紐功能持續(xù)完善,海東市實現(xiàn)了生態(tài)保護、經(jīng)濟增收與鄉(xiāng)村發(fā)展的多維共贏。這不僅是黃河生態(tài)改善的直觀體現(xiàn),更是“生態(tài)興則產(chǎn)業(yè)興,產(chǎn)業(yè)興則百姓富”的生動寫照。

清水向東去,發(fā)展競潮頭。從碧水間躍動的魚群,到高原上閃耀的光伏,再到農(nóng)家院里飄出的飯香,每一處變化都在轉(zhuǎn)化為發(fā)展的新機遇。這些實踐證明,黃河流域的高質(zhì)量發(fā)展,不是單純的經(jīng)濟增長,而是以生態(tài)保護為前提、以民生改善為目標、以產(chǎn)業(yè)升級為路徑的系統(tǒng)性發(fā)展。

如今的黃河沿岸,各族群眾正沿著生態(tài)向好的軌跡,把日子過得愈發(fā)紅火,而這背后,是人與自然和諧共生的中國智慧,是黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的扎實落地。

文脈傳薪火 江源續(xù)華章

鋪開中國地圖,黃河支流如脈絡般縱橫延展,跨高原、穿谷地,既以碧水滋養(yǎng)兩岸生靈,更孕育出璀璨厚重的黃河文化。

這一承載千年文明的文化瑰寶,是夯實文化自信、釋放文化潛能、推動文旅融合,進而助力中華民族偉大復興的核心力量。

作為黃河源頭省份的青海,也正以生態(tài)守護為基、以傳承創(chuàng)新為要、以傳播賦能為翼,用生動實踐書寫黃河文化傳承發(fā)展的新篇章。

在湟中區(qū)甘河灘鎮(zhèn)班沙爾學校,花兒、面塑、堆繡等非遺走進課堂,走入孩子們的日常,不僅讓文化傳承有了“代際接力”的載體,更讓青少年在動手實踐中建立起與本土文化的情感聯(lián)結。

而土族盤繡、熱貢唐卡等非遺代表性項目,在傳承人的堅守與創(chuàng)新中煥發(fā)新生,既留存古老技藝的文化內(nèi)核,又融入現(xiàn)代審美與生活場景,成為黃河文化最鮮活的“名片”,進一步詮釋了“傳統(tǒng)不是守舊,而是在創(chuàng)新中延續(xù)”的樸素道理。

黃河文化的永續(xù)發(fā)展,離不開生態(tài)與遺產(chǎn)的雙重守護。一方面青海以生態(tài)保護夯實文化根基,讓黃河流域的自然稟賦成為文化傳承的鮮活背景;另一方面則聚焦文化遺產(chǎn)保護,讓千年文脈有跡可循、代代相傳。

守護文化根脈——推進河湟文化生態(tài)保護實驗區(qū)建設,在西寧、海東設四大實驗區(qū),保護民間藝術、傳統(tǒng)技藝與民俗,加大重要史跡及代表性建筑保護力度;“十四五”以來投入5.3億元用于黃河文物保護,宗日遺址考古工作取得最新成果,河湟文化博物館明晰歷史脈絡,實現(xiàn)從“搶救保護”到“系統(tǒng)傳承”的跨越。

釋放文化價值——打造“陶韻河湟”“河湟文化民俗之旅”等文旅線路,將文化、風光與民俗深度綁定。游客沉浸式體驗非遺與民俗,既讀懂黃河故事,又帶動當?shù)芈糜谓?jīng)濟,形成“文化賦能經(jīng)濟、經(jīng)濟反哺文化”的良性循環(huán),契合著黃河流域高質(zhì)量發(fā)展的要義。

擴大文化影響——讓黃河故事走出青海、走向全國乃至世界,是青海傳承黃河文化的重要目標。青海創(chuàng)新傳播方式,互助土族自治縣的土族服飾亮相廈門2025“中國民族服飾非遺文化時尚周”,循化撒拉族自治縣舉辦網(wǎng)絡大V循化黃河流域融合發(fā)展探訪行活動;西寧市創(chuàng)作《河湟》《花兒?少年》等文藝精品,制作《西寧非遺》專題片,出版一批彰顯河湟文化精神內(nèi)涵的書籍,讓文化傳播兼具“流量”與“質(zhì)量”。

從守護根脈到創(chuàng)新發(fā)展,從文旅融合到廣泛傳播,青海對于黃河文化的傳承既敬畏歷史,守護好了文化遺產(chǎn)的根脈,又立足當代,找到了文化與生活、與發(fā)展的結合點,讓黃河文化既能“看得見歷史”,又能“融入進當下”,更能“引領向未來”。

滾滾黃河奔騰不息。青海對每一寸草原的守護,都是對“黃河寧,天下平”的莊嚴承諾;每一項文化遺產(chǎn)保護工程的推進,都是對文明根脈的虔誠守望;每一條文旅線路的延伸,都是對“綠水青山就是金山銀山”的生動詮釋。

站在新的歷史節(jié)點回望,青海之于黃河,早已不是簡單的“發(fā)源地”,而是守護其安瀾的“第一道屏障”,激活其價值的“第一粒火種”。唯有將生態(tài)保護、文化傳承與發(fā)展實踐深度結合,砥礪奮進、久久為功,為黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展注入更多青海智慧與力量,才能讓母親河成為生生不息的幸福河,惠澤子孫后代,造福日月九州。

(來源:青海日報)

})

})

})

})