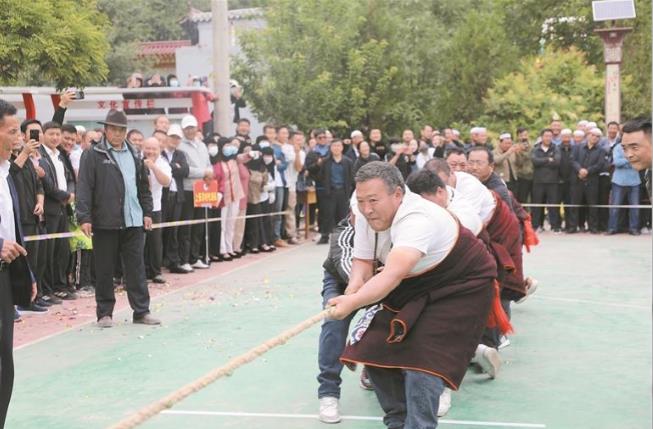

馬蘭了解轄區居民的需求。陶然 攝

馬蘭了解轄區居民的需求。陶然 攝青海新聞網·江源新聞客戶端訊 初秋的西寧,暖陽格外溫柔,漫過西寧市城中區南灘街道建新社區的樓宇和巷道間。

8月29日,臨近正午,年過六旬的藏族阿媽才仁卓瑪提著布袋子,腳步輕快地往社區愛老幸福食堂走。剛踏進食堂,蒸騰的熱氣裹著“青海三燒”的香氣撲面而來,一旁的漢族居民周阿姨笑著遞過一雙筷子:“卓瑪姐,今天的主食是你愛吃的花卷。”

這樣的溫情畫面,在建新社區已是尋常光景。時隔一年再訪,社區黨委書記馬蘭的腳步依舊匆匆,只是她隨身揣著的記事本上,多了不少“新牽掛”:流動住戶的停車問題、藏族租戶達忠的工作近況、回族居民王秀蘭的生活需求……

這些細碎的“新變化”,正一針一線地織就社區各族居民“一家親”的幸福圖景。

去年采訪時,才仁卓瑪還在為吃飯犯愁。這位從玉樹搬到建新社區多年的藏族老人,雖在小區買了房,卻因戶籍問題無法享受愛老幸福食堂的就餐補貼。“那會兒看著鄰居每天去食堂吃飯,我們老兩口只能在家隨便對付吃點。”回憶過去,才仁卓瑪的語氣里滿是無奈。

馬蘭看在眼里,記在心里。去年底,她多次往返民政部門溝通,反復說明社區非戶籍老年居民的實際需求。

今年5月,好消息終于傳來:只要居住在社區,無論戶籍是否在轄區,老年居民都能享受同等的幸福食堂就餐待遇。

現在,才仁卓瑪和另外幾位藏族阿媽成了愛老幸福食堂的常客,10元錢就能吃到兩葷一素一湯,她說:“現在不僅吃得好,還能和各民族姐妹一起聊天,心里更暖了。”

在社區辦公樓的走廊里,藏語版的就業創業政策宣傳冊格外顯眼。“這是今年邀請青海警官職業學院藏漢雙語班老師和學生合作翻譯的,就是為了讓轄區的藏族居民把政策看明白、弄清楚。”馬蘭指著宣傳冊上的文字介紹,社區里不少藏族居民,前幾年宣傳全靠志愿者口頭翻譯,但對于社區的工作人員來說,宣傳就業政策時總感覺“差了點意思”。

如今,這些藏語宣傳冊成了社區雙語宣講隊的“寶貝”,每次入戶宣傳,工作人員都會帶上幾本,馬蘭笑道:“雖然我們不會說藏語,但有了這個,政策就能真正走進藏族居民心里。”

走進南山路13號院,平整的停車場上停著十幾輛汽車,幾位居民正圍著網格員卓瑪聊得熱鬧。很難想象,這里幾個月前還是一片長滿雜草的荒地,圍墻斑駁,孩子們玩耍時總怕發生危險。“以前這兒不僅亂,小區車位還少,晚上加班回來晚了只能繞一圈停外面。”小區居民劉偉說起過去,無奈地搖了搖頭。

今年5月,馬蘭牽頭開了一場居民代表大會,把物業、居民代表都請了過來,一起商量怎么用區里下撥的危墻改造資金解決問題。經過反復討論,大家最終決定:先把危墻拆了重新砌,再把荒地平整成停車場。“現在加班再晚回來,也不用為停車犯愁。”劉偉笑著說。

讓居民覺得更安心的是,今年西寧市社區事務管理服務平臺在“未訴先辦”系統里補充了“民生服務管家”模塊,將三大運營商以及水、電、氣、暖等單位都納入進來,居民遇到相關問題,社區能第一時間對接專業人員解決。

7月,南山路13號院有段電信電線掉落在地上,盤繞的線纜不僅影響通行,還存在安全隱患。物業發現后立刻上報給網格員楊麗,通過“民生服務管家”系統,不到半天,電信公司的工作人員就趕來,把歪斜的木樁扶正,還將散落的電線重新捆綁固定。“以前遇到這種事,都不知道該找誰,現在問題解決得又快又好!”網格員楊麗看著規整的電線,忍不住稱贊。

如今的建新社區,各族居民的“小事”都成了馬蘭的“大事”。邀請南灘社區衛生服務中心的醫生開展健康講座,聯合共建單位開展反詐宣傳,協調青海省康復醫院為社區老年人提供義診服務……

社區綜合服務中心的墻上,新貼的活動照片里,各族黨員和孩子一起看電影,各族居民一起參加普法講座,笑容格外燦爛。

2024年,馬蘭獲得“全國民族團結進步模范個人”稱號,這份榮譽背后,是她始終把各族居民的需求放在心頭的堅守。談及這份沉甸甸的認可,馬蘭的話語樸實卻充滿力量:“只要各族居民能在這兒住得舒心、過得幸福,我再忙也值得。”

午后陽光更暖了,社區“連心亭”里又熱鬧起來,各族居民圍坐在一起,唱著紅歌,嘮著家常。這一年,社區里的變化或許不大,但每一件“小事”里都藏著“一家親”的溫暖,都在悄然鑄牢中華民族共同體意識。

(來源:青海日報)

})

})

})

})