青海新聞網·江源新聞客戶端訊(記者 李娜 報道)在青海的民生圖譜中,如何尋找“江蘇基因”?

請你看看青海鄉村的土地,再看看農牧民的笑臉。在那里可以找到江蘇與青海共同署名的“實踐論文”,論文中有促發展的項目、有帶科技的人才,還有可推廣的先進經驗……

請你看看青海的醫院,再看看高原的學校。在這里可以找到江蘇和青海共同打造的經典案例,案例中有“組團式”幫扶的智慧、有帶不走的團隊,還有代代相承的理念與溫情……

請你看看青海的人們,再看看在外務工的他們。在他們的身上可以找到江蘇與青海共同繪就的就業圖譜,圖譜中有特色產業的發展、有勞務品牌的打造,還有青海群眾蒸蒸日上的生活……

請你細看青海民生的各個領域,在那里你都可以找到東西部協作留下的印記。江蘇,早已隨著東西部協作向著青海的各區域各領域拓展,讓“江蘇血液”流淌在民生的血脈中,激活著民生發展的每一根神經。

讓人才流向鄉村振興的“毛細血管”

走進青海省西寧市湟中區西堡鎮草莓種植基地,一排排整齊的草莓苗在架高的培養槽中舒展枝葉,翠綠的葉片間點綴著鮮紅欲滴的果實。和印象中的草莓基地不同,這里的草莓不是長在地里的,而是在懸空的培養槽中生長。

祁巖慧是這里的技術員,去年大學畢業便來到西堡草莓種植基地工作。在學校系統學習農業種植的她,沒想到家鄉就有這樣的科學種植,她說:“高架栽培技術的引入,不僅提高了草莓的產量與品質,更彰顯了科技與農業深度融合的無限可能。”

2024年,湟中區西堡鎮積極拓展合作領域,尋求協作契合點,與南京金色莊園農產品有限公司共同探索實施西堡夏季草莓種植項目,成立了南京金色莊園農產品有限公司西寧分公司,實施西堡夏季草莓種植基地建設項目一期。

項目投入運行,東西部協作的任務就完成了嗎?江蘇省農業科學院與湟中區達成合作協議,共建高原草莓種業研究院,推動建立“科研院所+公司+合作社+農戶”的運作模式。

推進鄉村振興,項目支撐是關鍵。南京市聯合騰訊等公司,在大通回族土族自治縣開展“數字賦能”鄉村振興試點,成立青海數字鄉村建設(集團)有限公司和青海數字鄉村運營管理有限公司,引入江蘇雨花軟件谷專業人才團隊負責經營;在大通建設“青海湖之夜”農文旅示范街區,建設6棟樹蛙特色民宿三角屋、2棟360度沉浸式景觀的荷葉屋,全年收入超600萬元;在平安區實施三合鎮西崖頭村富硒蔬菜拱棚建設項目,大力發展富硒蔬菜種植產業,曾經荒蕪的土地如今煥發出勃勃生機……

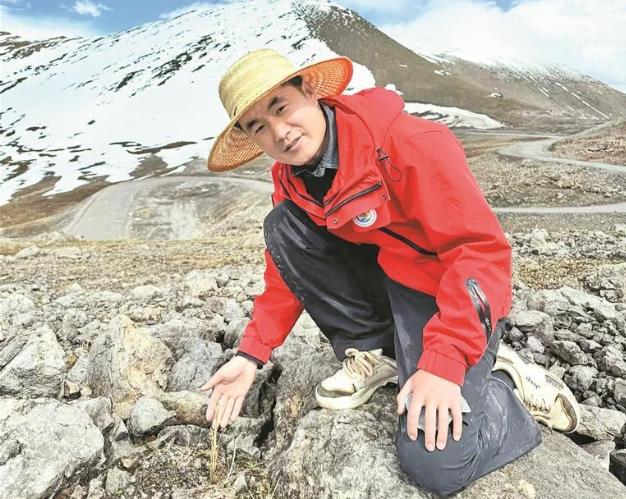

隨著東西部協作的推進,江蘇準確把握“組團式”幫扶“精準、可實現、可持續、有成效”的理念和要義,把改善民生、提升群眾獲得感和幸福感作為幫扶工作的出發點和落腳點,科學制定人才交流機制,以項目化、訂單式運行的專家服務團機制,找到解決鄉村人才困境的“秘鑰”。專家服務團領銜專家由南京百名專家、百名博士、百名企業家團隊成員組成,形成多層次、多元化、跨學科的團隊模式。

南京農業大學黃明教授掛牌成立“黃教授工作室”,打造的“青海馬牙蠶豆南京味道”初期產品試驗成功;江蘇省農業科學院與湟中區達成合作協議,共建高原草莓種業研究院,推動建立“科研院所+公司+合作社+農戶”的運作模式……多年來,東西部協作積極集中優勢資源、集中專業人才,推進科技、規劃、文化等“小組團”幫扶。

用“名師”引領教育醫療的“血液流向”

今天,青海依托江蘇掛職校長和幫扶團隊,打造“和雅”校園、數字校園,學習江蘇辦學理念,推動學校管理、教學教研制度改革,每年選派骨干校長教師300余人分批赴江蘇跟崗學習、調研交流。大量成功的現代學校管理理念和管理制度的引入,較大程度地提升了青海教育尤其是幫扶學校的管理水平。

截至目前,江蘇已有182所學校與青海162所學校結對,各級教育部門和學校通過交流互訪、互派教師、線上線下同課異構等方式推動青海教育理念更新。

“組團式”幫扶對于東西部協作來說并不陌生,但“組團式”幫扶卻從來不是一成不變的,在發展中問診、制度上創新、在成效里進步,隨著江蘇青海東西部協作持續加大教育醫療領域的“組團式”幫扶力度,先進理念和先進經驗不斷引領著青海民生領域的快速發展與進步。

2024年,投入東西部協作資金1.4億元實施37個教育及相關項目,重點用于教育補短板、支持異地辦學等,其中計劃投入1.6億元支持果洛藏族自治州、黃南藏族自治州2所州級中學建設(2024年到位0.8億元),極大改善了當地辦學軟硬件條件;南京大學、南京工業職業技術大學牽頭,通過“1+N”組團式幫扶,從規劃、學科、人才、科研等方面全方位加大投入,新建青海理工學院、青海職業技術大學兩所本科院校,打破青海自20世紀50年代以來未新建一所本科高校的歷史;南京幫扶的湟源縣城關一小辦學水平顯著提升,榮獲“全國民族團結進步模范集體”稱號;江蘇省人民醫院牽頭“組團式”支援海南州人民醫院,“五大中心”全部通過評審認證;共和縣中醫院與海南州醫院簽訂緊密合作協議,實現錯位競爭、特色發展,成為青海省第一家通過國家胸痛中心認證的中藏醫院;海南藏族自治州高中幫扶團隊深入開展“師帶徒”“一帶一”幫帶活動,海南州職校幫扶團隊協調16家江蘇職業院校專家來校指導人才培養……在東西部協作工作的推進中,每年按照到縣資金的10%標準,投入協作資金支持重點縣“組團式”幫扶。

2024年首次向14個重點縣選派128名支醫支教支農人才開展實地幫扶;定期選派柔性人才“組團式”幫扶西寧市中醫院、海東市第二人民醫院、青海高等職業技術學院、青藏鐵路花園學校;醫療援青團隊引進新技術、新項目300余項,幫助青海建成2個國家級、18個省級重點專科;幫助海東市第二人民醫院通過三級醫院定級驗收;將“心佑工程”范圍擴大至青海全省,開展“白內障動態清零”活動、“脊柱側彎救治行動”、開展女性“甲乳兩癌”篩查行動……可以說,在教育醫療領域的“組團式”幫扶中,是一棒接著一棒跑的接力,是留下先進理念和技術經驗的殷殷期盼,是群眾感激與期待的深深情誼。

用品牌打造勞務輸出的“血液圖譜”

2025年5月1日至3日,第13屆咪豆音樂節在南京溧水天生橋景區天生音樂谷舉行。

活動現場專門設立青海農特產品展區,并組織“青海拉面師”現場為游客提供青海拉面,排隊品嘗的游客絡繹不絕,更多游客通過官方網絡下單訂購青海農特產品。

蘇青東西部協作聚力打造勞務品牌,協助出臺“青海拉面”品牌示范店和龍頭企業評審辦法,在品牌外觀形象、產品質量、服務標準、工藝技術、經營規模等方面制定參考標準,并給予東西部協作資金扶持,引導形成質量標準體系。青海、江蘇兩省主要領導多次就青海拉面產業發展提出明確要求,今年親自協調推動青海拉面進江蘇高校、高速公路服務區、機關食堂等工作。首批進駐營業的77家單位,帶動勞動力就業300人以上,實現年營業收入3000萬元以上。以東西部協作資金項目為牽引,青海拉面產業數字化平臺建成投運。東西部協作項目——青海拉面中央廚房食材研發生產項目,4條生產線安裝調試完畢,已具備生產能力。同時,通過東西部勞務協作,積極搭建平臺推進海東拉面企業與無錫高校開展合作交流,幫助拉面從業人員開展能力提升培訓。

“為鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興,我們充分發揮蘇青東西部協作機制作用,助力打造青海拉面師勞務品牌,共同推動青海拉面走進高校食堂、走上師生餐桌,豐富師生飲食文化,促進勞動力轉移就業。”江蘇省對口幫扶青海省工作隊副領隊、青海省農業農村廳副廳長胡宏說。

所有圖片由江蘇省對口幫扶青海省工作隊提供。

近幾年,蘇青兩省結合各縣勞務經濟特色,在充分發揮“寧姐月嫂”“互助家政”等勞務品牌帶動效應的基礎上,打造“大通護工”“樂育助人”“瑪沁紡工”等27個特色勞務品牌,帶動1100余名農村勞動力就業。培育的日月山下農旅人、陽坡銀銅器加工、藏毯藝匠、大通養殖業等獲評青海省第五批省級勞務品牌,“丹噶爾繡娘”形象代言人馮海萍獲評全國“特色勞務品牌形象代言人”稱號。

組織江蘇相關企業參加“春風行動”“紅石榴就業行動”“雨露計劃+”等線上線下招聘活動,提供崗位超10000個;鹽城市與玉樹藏族自治州、稱多縣、雜多縣簽訂勞務協作框架協議,建立信息互通、聯合招聘、共同管理的常態化工作機制,通過訂單式招聘、保姆式服務,先后輸轉120多人赴江蘇就業;結合用工單位和農村勞動力需求,通過請進來、走出去、“訂單式”等方式舉辦34期勞務培訓班……

一個又一個青海群眾找到就業創業的方向,一個又一個家庭在增收創收中有了更多的選擇,一批又一批務工者走出青海走向全國,蘇青東西部協作用民生笑臉繪就最美的協作圖譜。

})

})

})

})