位于河南蒙古族自治縣的天津援建企業(yè)青海聚能活力源飲料有限公司瀞度水廠。天津援青指揮部供圖

位于河南蒙古族自治縣的天津援建企業(yè)青海聚能活力源飲料有限公司瀞度水廠。天津援青指揮部供圖青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 渤海之畔的天津與雪域高原的黃南,雖相隔千里,卻因?qū)趲头鼋Y(jié)下深厚情緣。天津市委、市政府把支援黃南藏族自治州作為重大政治責(zé)任,以高度的政治自覺和深厚的民生情懷,緊扣黃南經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際需求,整合產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的優(yōu)勢資源,構(gòu)建起全鏈條、廣覆蓋的幫扶體系,持續(xù)為高原發(fā)展注入強(qiáng)勁動能。

從教育“組團(tuán)式”援青,為高原學(xué)子點(diǎn)亮知識明燈;到醫(yī)療專家扎根雪域,守護(hù)群眾生命健康;再到產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地開花,激活當(dāng)?shù)匕l(fā)展內(nèi)生動力,天津以實(shí)實(shí)在在的行動,譜寫著新時代對口支援的動人篇章。

援青醫(yī)生劉義環(huán)向病人詢問病情。本人供圖

援青醫(yī)生劉義環(huán)向病人詢問病情。本人供圖山海育桃李,托舉高原學(xué)子凌云夢想

6月20日,援青英語教師竇松普在黃南州中學(xué)高二(1)班組織學(xué)生聽寫單詞,看到學(xué)生良好反饋倍感欣慰。

初到黃南,竇松普便面臨教學(xué)難題:學(xué)生英語基礎(chǔ)薄弱,高中教學(xué)難度大。為此,他挖掘?qū)W生長處,組織英語演講比賽、唱英文歌等活動激發(fā)學(xué)生熱情,還將地理、歷史知識融入課程,拓寬學(xué)生視野。

同為天津援青教師的歷史老師王新苓、化學(xué)老師張瑤瑤也在教學(xué)一線發(fā)光發(fā)熱。當(dāng)了解到本地教師因統(tǒng)編歷史教材剛投入使用,網(wǎng)絡(luò)上的教案課件零散,難以構(gòu)建系統(tǒng)知識體系,導(dǎo)致教學(xué)難度增大的困惑后,王新苓立即行動起來。她借助思維導(dǎo)圖將零散的課時內(nèi)容串聯(lián)整合,積極向本地教師推廣高中歷史“中華文化”“世界文化”等大單元教學(xué)模式。并毫無保留地分享自己在天津精心編制的大單元思維導(dǎo)圖課件,幫助本地教師快速掌握新教材的教學(xué)要領(lǐng)。

化學(xué)老師張瑤瑤則采用分層教學(xué)法,將學(xué)生分為優(yōu)秀、中等、基礎(chǔ)薄弱三個層級,用A4紙打印不同梯度的題目發(fā)給對應(yīng)學(xué)生。批改后,她會針對學(xué)生答題中出現(xiàn)的問題一對一講解,引導(dǎo)學(xué)生梳理題目涉及的核心知識點(diǎn),幫助學(xué)生查漏補(bǔ)缺。

自援青工作開展以來,天津市創(chuàng)新實(shí)施“團(tuán)隊(duì)式”支教幫扶模式,累計(jì)派出8批次共165名優(yōu)秀教師奔赴黃南州,通過構(gòu)建“團(tuán)隊(duì)帶團(tuán)隊(duì)、名師帶骨干、師傅帶徒弟”的立體化幫扶體系,精準(zhǔn)輸送優(yōu)質(zhì)教育資源。

教育幫扶還體現(xiàn)在多維度創(chuàng)新實(shí)踐中:兩地攜手設(shè)立“天津黃南班”與“黃南天津班”,歷屆學(xué)子在高考中屢創(chuàng)佳績,交出亮眼答卷;天津市7所優(yōu)質(zhì)高校持續(xù)開展定向招生計(jì)劃,每年為黃南輸送25名本科新生,搭建起人才培養(yǎng)的綠色通道;黃南州新時代高級中學(xué)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),優(yōu)質(zhì)教育資源的輻射效應(yīng)不斷增強(qiáng),讓更多黃南學(xué)子在家門口就能享受前沿教育。

在支教實(shí)踐的深耕細(xì)作中,援青教師們不僅以躬身實(shí)干的精神書寫動人的幫扶篇章,更將天津先進(jìn)的教育理念、創(chuàng)新的教學(xué)方法深植黃南教育沃土,為當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)注入源源不斷的發(fā)展活力,在青津兩地架起一座跨越山海的教育連心橋。

竇松普在英語課上開展趣味活動。本人供圖

竇松普在英語課上開展趣味活動。本人供圖仁心施妙術(shù),守護(hù)基層百姓身體安康

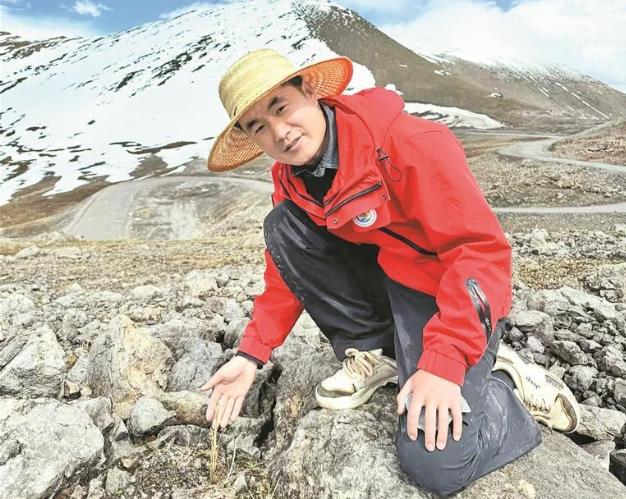

6月21日,在尖扎縣人民醫(yī)院婦產(chǎn)科診室,天津市濱海新區(qū)大港醫(yī)院婦產(chǎn)科副主任、尖扎縣人民醫(yī)院院長劉義環(huán)正指導(dǎo)當(dāng)?shù)蒯t(yī)生用多普勒胎心儀為一名藏族孕婦監(jiān)測胎心。

她一邊查看電子病歷系統(tǒng)里的建檔數(shù)據(jù),一邊向身旁的年輕醫(yī)生講解:“高原地區(qū)孕婦易出現(xiàn)妊娠期高血壓,像這位孕婦BMI指數(shù)為28,要特別注意蛋白尿監(jiān)測。”說著,她還拿出藏漢雙語版的孕期營養(yǎng)指導(dǎo)手冊,向孕婦示范如何通過調(diào)整飲食結(jié)構(gòu)控制體重。

這樣的場景,是劉義環(huán)援青工作的日常寫照。她將天津先進(jìn)的診療理念與當(dāng)?shù)厝罕姷慕】敌枨缶o密結(jié)合,通過“傳幫帶”悉心培養(yǎng)當(dāng)?shù)蒯t(yī)護(hù)人員,提升高原地區(qū)醫(yī)療水平。

劉義環(huán)說:“我們以‘精準(zhǔn)幫扶、技術(shù)扎根’為原則,在醫(yī)院管理、科室建設(shè)、人才培養(yǎng)等方面開展全方位幫扶,讓先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)在高原開花結(jié)果。”

在援助黃南州尖扎縣的過程,令劉義環(huán)最為驕傲的當(dāng)屬胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、兒童和危重新生兒救治中心五大中心建設(shè)。

受地理環(huán)境、醫(yī)療資源分布等因素制約,尖扎縣急危重癥救治一直是醫(yī)療服務(wù)的短板。

卒中病人可能因送醫(yī)太遠(yuǎn)錯過搶救時間,受傷的牧民在轉(zhuǎn)院路上耽誤傷情,難產(chǎn)孕婦、早產(chǎn)嬰兒更是面臨極高風(fēng)險。以前,黃南急危重癥患者只能長途轉(zhuǎn)院,不僅路途奔波,家庭也常因高額轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)陷入困境,還可能因時間過長失去最佳治療時機(jī)。

五大中心的建設(shè)徹底改變了這一局面。“在重點(diǎn)建設(shè)工作開展與系統(tǒng)培訓(xùn)后,成效顯著。醫(yī)院規(guī)范急診科診療流程,并針對胸痛、卒中、創(chuàng)傷患者開辟綠色通道,可實(shí)現(xiàn)快速分診、優(yōu)先檢查與緊急救治。目前,急診科骨干醫(yī)生熟練掌握急性心肌梗死和腦梗死溶栓治療的適用條件、操作流程,并能妥善應(yīng)對各類并發(fā)癥,他們還掌握了心肺復(fù)蘇、呼吸機(jī)應(yīng)用、氣管插管、除顫等技術(shù)操作要點(diǎn),極大提升了醫(yī)院急危重癥救治能力。”劉義環(huán)如是說。

如今,黃南州百姓在家門口就能獲得高效急救,告別長途奔波的風(fēng)險,極大降低致殘致死率,阻斷因病致貧風(fēng)險,真正實(shí)現(xiàn)“大病不出縣”。這份醫(yī)療保障,穩(wěn)穩(wěn)托住了高原群眾的生命健康。

除五大中心建設(shè)外,天津市持續(xù)以多元化舉措為黃南州衛(wèi)生健康事業(yè)“輸血造血”,全方位提升全州醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。通過“名醫(yī)進(jìn)黃南”、援青專家坐診等形式,讓優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉一線;依托項(xiàng)目扶持、人才培養(yǎng)和專科建設(shè),為當(dāng)?shù)亓粝聨Р蛔叩尼t(yī)療力量。目前,天津已累計(jì)選派7批共41名涵蓋各臨床學(xué)科的醫(yī)療骨干。值得一提的是,天津在6個援青省市中率先建成高原病研究所,實(shí)現(xiàn)黃南州醫(yī)學(xué)研究所零的突破。

“坐著地鐵游青海”活動在天津地鐵9號線市民廣場站再次啟程出發(fā)。郭靚 攝

“坐著地鐵游青海”活動在天津地鐵9號線市民廣場站再次啟程出發(fā)。郭靚 攝協(xié)作興產(chǎn)業(yè),點(diǎn)燃區(qū)域發(fā)展奮進(jìn)曙光

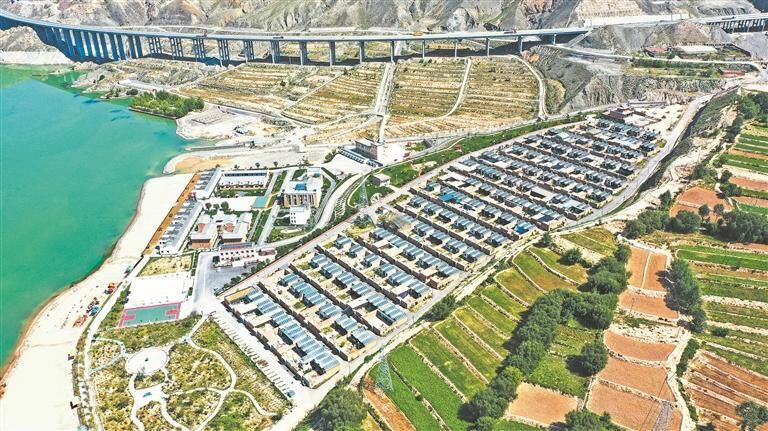

6月23日,走進(jìn)夏日的黃南藏族自治州尖扎縣昂拉鄉(xiāng)德吉村,清澈的黃河水緩緩流淌,整齊的民居點(diǎn)綴于蔥蘢綠意間。

“現(xiàn)在正是旅游旺季,靠著黃河的好風(fēng)光,家家戶戶開起農(nóng)家樂,吃上了‘旅游飯’。這份好日子,離不開天津援青干部的幫助!”德吉村第一書記錢偉談及村莊變遷,言語間滿是感激。

2016年9月以前,德吉村村民世代居住在淺腦山區(qū),破舊的土坯房、崎嶇的山路、肩挑背扛的取水方式,以及不穩(wěn)定的電力供應(yīng),構(gòu)成了生活的底色。看病難、上學(xué)難,更是橫亙在村民面前的現(xiàn)實(shí)困境。

為徹底改變這一局面,尖扎縣提出“山上問題,山下解決”的發(fā)展思路,將易地搬遷作為重要突破口。尖扎縣投入近7000萬元,助力251戶946名村民完成集中安置。其中,1185萬元天津援建資金在村莊整體規(guī)劃建設(shè)、后續(xù)產(chǎn)業(yè)培育方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用,為德吉村的蝶變注入強(qiáng)勁動能。

尖扎縣尖扎灘鄉(xiāng)的來玉村,是天津幫扶的又一典型。

來玉村村民曾因地處海拔3400米高原而生活困苦,2019年整村搬遷后迎來新生。2020年,天津市投入160萬元修繕村民庭院、完善廣場設(shè)施,140萬元建設(shè)德吉村到來玉村的連通道路以及附屬設(shè)施。隨后投資修建帳篷營地、自駕游營地和觀景臺等基礎(chǔ)設(shè)施,更好滿足來玉村旅游開發(fā)。

目前,來玉村全力打造“黃河民宿第一村”,民宿、旅游、光伏、采摘、服裝加工等五大產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,成為尖扎鄉(xiāng)村旅游新名片。

德吉村、來玉村的華麗蛻變,正是天津市推動黃南文旅產(chǎn)業(yè)升級的縮影。

不僅如此,天津市深挖黃南州旅游資源潛力,突出自然與文化“雙生態(tài)價值”,制定《黃南州高質(zhì)量打造青海國際生態(tài)旅游目的地“東南門戶”實(shí)施方案》,通過開展文旅活動、專題宣傳和項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)行動,積極推廣黃南州優(yōu)質(zhì)旅游資源,在青甘旅游大環(huán)線上補(bǔ)足黃南州這一環(huán);并且與攜程等知名旅游企業(yè)合作推出特色旅游路線,推動“探秘神韻黃南”天津首發(fā)團(tuán)成行。

津黃兩地協(xié)作構(gòu)建長效合作機(jī)制,雙向奔赴共塑品牌。開展“春雨工程”“名家進(jìn)黃南”活動,邀請文藝名家舉辦演出、筆會、書畫展等文化活動。同時,在天津舉辦“黃南文旅資源推廣月”,開展系列推介活動;連續(xù)三季推出“坐著地鐵游黃南”,在多城地鐵開通“黃南號”專列,聯(lián)動交通樞紐、商圈展播文旅宣傳片,實(shí)現(xiàn)黃南文旅品牌廣泛傳播。

渤海潮涌映初心,雪域同心譜新篇。津黃攜手跨越千里,以教育鑄魂、醫(yī)療固本、產(chǎn)業(yè)筑基,書寫對口支援生動答卷。這份山海情誼,正照亮黃南振興發(fā)展之路,未來也必將續(xù)寫更多精彩。

天津援建美麗的來玉村。尖扎縣委宣傳部供圖

天津援建美麗的來玉村。尖扎縣委宣傳部供圖手記:千里援青路 山海共情深

從渤海之濱到雪域高原,天津的幫扶足跡里,藏著太多溫暖而厚重的故事——是校園里教師俯身輔導(dǎo)時,孩子眼中閃爍的追夢光芒;是醫(yī)院診室中,醫(yī)者對患者病情持久的關(guān)注與耐心講解;是鄉(xiāng)村田野間,產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動鄉(xiāng)村振興的蓬勃希望。教育鑄魂、醫(yī)療固本、產(chǎn)業(yè)筑基的實(shí)踐,最終都化作山海攜手的深情,在雪域高原寫下共同發(fā)展的生動答案。

在尖扎縣人民醫(yī)院婦產(chǎn)科診室,藏族孕婦接過藏漢雙語的孕期手冊,對援青醫(yī)生劉義環(huán)露出信任的微笑。所謂“醫(yī)療固本”,從來不只是技術(shù)和設(shè)備的輸送,更是這些把他鄉(xiāng)當(dāng)故鄉(xiāng)的醫(yī)者,用日復(fù)一日的坐診、手術(shù)、帶教,把穩(wěn)穩(wěn)的安心種進(jìn)群眾心里。

援青最讓劉義環(huán)欣慰的成果是五大中心的建立。就像在基層織就一張生命急救網(wǎng),胸痛、卒中、創(chuàng)傷等急危重癥患者在縣醫(yī)院就能得到及時救治。“關(guān)鍵時刻能救命”,這正是醫(yī)療幫扶最實(shí)在的價值。

采訪中,最觸動人心的是那些藏在細(xì)節(jié)里的堅(jiān)守。英語教師竇松普的辦公桌上,壓著學(xué)生的感謝信,字里行間滿是對他英語歌課堂的喜愛;歷史教師王新苓的電腦里,存著為本地教師分享的思維導(dǎo)圖課件;化學(xué)教師張瑤瑤的抽屜中,整齊碼放著給不同層次學(xué)生設(shè)計(jì)的習(xí)題紙條,仿佛能看見她俯身講解時的耐心模樣。這些帶著溫度的細(xì)節(jié),正是165名天津援青教師日復(fù)一日默默付出的縮影,他們在高原播撒的知識火種,正悄然燎原。

德吉村與來玉村的蛻變,恰似一部鮮活的現(xiàn)實(shí)版“變形記”。步入村中,一排排新居鱗次櫛比,潔凈的村道蜿蜒伸展,串聯(lián)起家家戶戶;文化廣場上,孩童們的嬉笑聲清脆響亮,不遠(yuǎn)處的黃河碧波蕩漾,游客或駐足拍照,或選購尖扎牦牛肉干、黑青稞餅干與傳統(tǒng)手工藝品,一派熱鬧祥和。

從“住有所居”到“住有優(yōu)居”的跨越,從“愁吃穿”到“忙經(jīng)營”的轉(zhuǎn)身,村民們的日子里,寫滿對未來的篤定,也凝結(jié)著對口幫扶播下的希望。

采訪時遇到的援青干部,聊起黃南的風(fēng)土人情,熟稔得像談?wù)撟约旱募亦l(xiāng)。他們說,初來時總念著渤海灣的潮聲,如今反倒聽?wèi)T了高原的風(fēng)聲。這讓人體會到援青真正的意義:它從來不是單向的奔赴,而是雙向的融入;不是短暫的停留,而是把根扎進(jìn)這片土地的長久堅(jiān)守。

(來源:青海日報)

})

})

})

})