互助蔬菜產業園內,蔬菜長勢喜人。董潔 攝

互助蔬菜產業園內,蔬菜長勢喜人。董潔 攝青海新聞網·江源新聞客戶端訊 在全國消費市場穩步復蘇的格局中,青海以一場標志性突破引發關注:2025年1至7月,全省社會消費品零售總額(以下簡稱“社零”)達577.25億元,同比增長4.9%,高于全國增速0.1個百分點,這是自2024年以來首次超過全國增速,其中,7月單月增速15.8%,創近19個月新高。這不僅是數字躍升,更是青海用“冷資源”激活“熱消費”的生動實踐。其背后,是政策、產業、業態三力協同構建的內生增長體系,為高原省份消費升級提供了可復制的“青海經驗”。

超在何處?——從“量的增長”到“質的躍升”的結構性突破

青海社零增速的“超”,絕非偶然的數字波動,而是消費市場質與量同步升級的必然結果,呈現三大特征。

升級類消費領跑,綠色與品質成為關鍵詞。1至7月,全省限額以上單位汽車零售額年內首次轉正,同比增長18%,高能效等級的家電音像器材、智能家電和音像器材、可穿戴智能設備等以舊換新補貼品類產品零售額同比分別增長62.4%、69.4%、179.3%。這一突破源于政策精準撬動,西寧市民閆先生報廢舊燃油車后換購新能源汽車,直接獲得2萬元補貼;大學生王佳參與“數碼以舊換新”活動,購置平板電腦時享受500元補貼……實打實的政策紅利有效降低了品質消費的門檻,讓更多人敢消費、愿消費。從“能用就行”到“追求好用耐用”,從“滿足剛需”到“擁抱品質升級”,青海消費市場正經歷著從量的增長到質的提升的深刻轉型。

重點商品與企業發力,消費結構持續優化。過去部分商品品類和企業增長乏力的局面被打破:1至7月,全省限額以上單位9類商品零售額實現增長,其中家用電器和音像器材類增長45.8%、汽車類增長18%;1至7月限額以上單位零售額增長7.8%,高于全國5.1個百分點。海西蒙古族藏族自治州推動12家LNG民營企業入限納統,帶動全州LNG類零售額同比增長273.9%,成為重點領域突破的生動例證。

“內外聯動”激活市場,多元消費齊頭并進。青海省商務廳推動“青海家宴”品牌走向國際,在香港首發,并在北京、上海等地舉辦系列活動,帶動餐飲消費逆勢增長,1至7月全省限上餐飲企業營業額同比增長10.6%,連續兩個月實現兩位數增長;線上好物、外貿優品、青海家宴名冊編制及宣推活動,讓特色產品開拓新渠道,“FAVO國際品牌授權集合店”落戶、“麥當勞”“小米汽車”等品牌首店年內落地開業,豐富了消費供給。

為何能超?——三力協同構建“資源—產業—消費”閉環

青海的突破,本質是“政策精準制導+特色資源變現+市場活力釋放”的系統成果,三大驅動力環環相扣。

政策協同為消費增長提供制度保障。摒棄“大水漫灌”,青海以機制創新激活市場末梢。省商務廳制定出臺商務領域提振消費專項行動方案和社零攻堅行動方案,構建省市兩級常態化聯動調度體系,建立358家重點商貿企業調度服務機制,精準掌握行業動態。資金支持力度持續加大,累計向各市州下達促消費資金5757.1萬元,向488家企業撥付穩增長和入限納統獎勵6431.6萬元,有效調動地區和企業積極性。政策組合拳成效顯著:限額以上零售業零售額增長12.5%,今年以來首次實現兩位數增長,政策紅利精準轉化為市場動能。

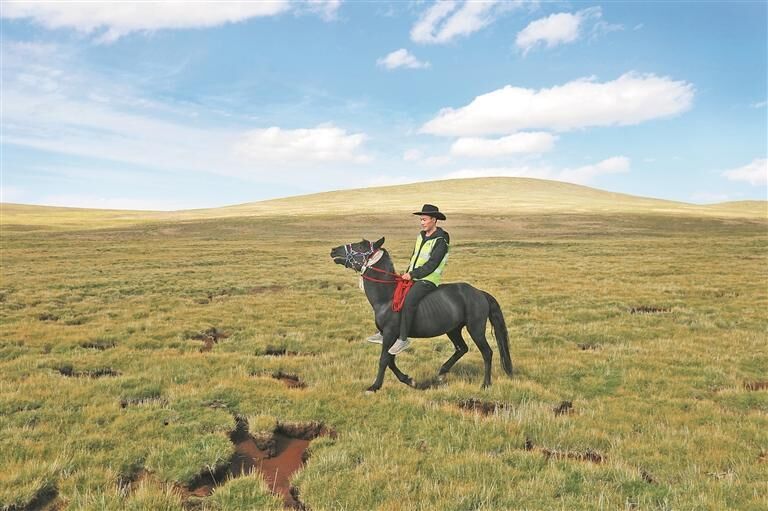

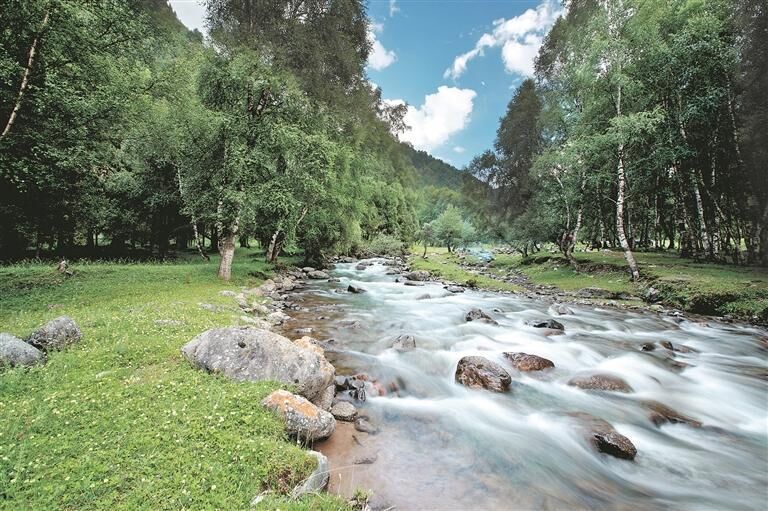

文旅賦能將生態優勢轉化為消費動能。健全“1+8”規劃體系,青海文化旅游節現場簽約項目8個1.1億元。消費場景不斷創新,青海湖同寶山露營基地連續6天滿房、莫家街小吃街旺季日均客流破萬。青海省文化和旅游廳發布的相關數據顯示,今年上半年,全省住宿餐飲業營業額同比增長25.6%,文旅“流量”成功沉淀為消費“留量”。

產業突圍將“冷涼劣勢”轉為“消費優勢”。青海立足高海拔、低氣溫的獨特自然稟賦,在“雙冷”產業領域實現突破:省委省政府主要領導帶隊赴港簽約18項協議,包括冷鏈物流、STC認證打通國際通道,省商務廳會同相關部門,組織多場產銷供應鏈對接會。海東市互助土族自治縣蔬菜產業園內,曾因“缺標準、沒渠道”,羽衣甘藍批發價僅0.7元/斤,自從申請到供港澳基地標準化建設后,實施水肥一體化項目,建起防雹網、水肥一體化系統,羽衣甘藍通過STC認證后,經“屬地查檢綠色通道”(72小時直達香港),每斤售價升至1元,畝收入提高1000元以上。

除了單品突破,青海更在產業基礎設施與品牌認證上持續發力,為“冷涼優勢”筑牢根基。全省累計完成3800多棟蔬菜溫棚智能化改造,建成154個農產品產地冷藏保鮮設施、41座恒溫保鮮庫,新增冷庫庫容10萬噸,有效降低農產品產后損耗;龍羊峽三文魚基地實現智能化養殖,產品遠銷新加坡、西班牙,成為“冷資源”變現典型。品牌上,57個產品獲香港優質“正”印認證,三文魚通過ASC、BAP國際認證。產業增值讓農牧民戶均增收,而增收又反哺消費,形成“種得好—賣得好—掙得多—花得旺”的閉環。

有何啟示?——立足資源稟賦因地制宜推動高質量發展

青海的實踐,秉持特色資源就是發展優勢,既立足高原資源稟賦和比較優勢,又充分發揮自身特長創新發展,因地制宜推動高質量發展,生動詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的深刻內涵。

高原的“冷”是差異化競爭的底牌,特色氣候孕育產品、獨特生態承載文旅、特定環境催生消費場景,都是不可復制的“消費素材”。青海通過政策引導、活動帶動提升價值,延伸“資源—開發—市場”的價值鏈,這是欠發達地區激活本土資源的核心路徑。

面對消費市場基礎薄弱的現狀,青海聚焦三個“小切口”:針對企業,建立調度機制、給予資金獎勵,激活發展活力;針對消費,推進以舊換新、培育限額以上企業,驅動消費升級;針對市場,加強招商引資、推動品牌首店落地,豐富供給品質。這種“問題導向—精準施策—動態調整”的政策邏輯,既避免了資源浪費,又精準激活了市場末梢。

青海消費增長是“產業發展—收入提升—消費升級—市場擴容—產業再升級”的螺旋上升。特色產業發展讓從業者收入增加,拉動家電、汽車等消費;消費市場對高品質產品的需求,又倒逼產業技術升級、品牌溢價,破解欠發達地區“增收難—消費弱”的惡性循環。

青海的啟示遠超數字本身:消費升級的本質是“做好自己有什么”“激活內部潛能”。其實踐印證“特色資源就是發展優勢”,更證明守護好綠水青山,通過創新轉化讓生態優勢持續釋放經濟價值,這正是“綠水青山就是金山銀山”理念在高原大地的生動實踐,也是青海社零增速首超全國的深層啟示。

(來源:青海日報)

})

})

})

})