制作黑牛毛帳篷。浩爾娃 巴圖那生 攝

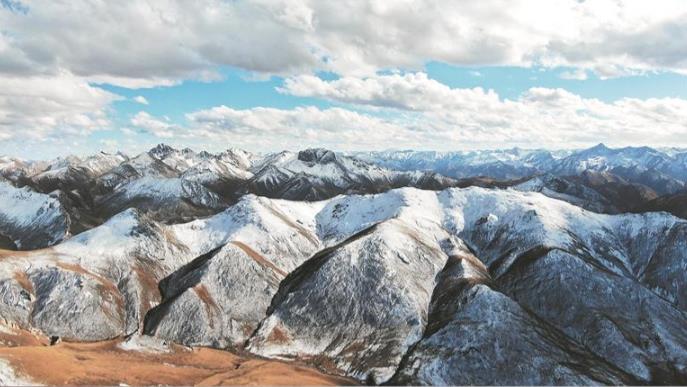

青海新聞網·江源新聞客戶端訊 在蒼茫的青藏高原上,黑牛毛帳篷如同大地上的黑色星辰,是游牧民族一直形影不離的“移動家園”。一頂頂由黑牛毛手工編織的帳篷,既是他們遮風擋雨的溫暖庇護,又是抵御嚴寒酷暑的堅實屏障,更承載著一代又一代牧民生生不息的游牧記憶。

在新時代非遺保護的浪潮中,這些承載著游牧文明基因的黑牛毛帳篷編織技藝正煥發新生,通過“文化守藝+就業富民”的創新模式,傳承千年的手藝綻放出與時俱進的魅力,譜寫著傳統與現代交融的動人篇章。

在海西蒙古族藏族自治州天峻縣,巍峨的祁連山下,每當藏茶沸騰,炒熟的青稞香氣彌漫開時,青海智格爾塞旅游開發有限公司負責人扎西才讓就會向遠道而來的游客,講述那些流淌在草原上的關于黑牛毛帳篷的故事。

2021年5月24日,這無疑是一個值得銘記的日子,由天峻縣申報的傳統帳篷編制技藝(青海藏族黑牛毛帳篷制作技藝),成功列入第五批國家級非物質文化遺產名錄,這不僅是對千年游牧文化的高度禮贊,更標志著黑牛毛帳篷制作技藝的保護與傳承事業邁入全新階段。

“‘北漂’九年,回到家鄉后,眼見黑牛毛帳篷制作的傳統手藝漸漸淡出人們的視線,我心里便萌生了要把它傳承下去的念頭。于是,我聚集了不少堅守這門技藝的老藝人,一起創辦了這個黑牛毛帳篷制作技藝傳承基地。”扎西才讓介紹說。

走進基地作坊,老手藝人正在制作黑牛毛帳篷,時光仿佛在此凝固。他們先將收集來的黑牛毛仔細分揀、梳理,去除雜質后,用傳統紡車將牛毛紡成堅韌的毛線,再按古法將毛線染色、晾曬。隨后幾人默契配合,用木梭在織架上穿梭引線,將毛線織成厚實的牛毛布。布料織好后,再根據帳篷的尺寸裁剪、拼接……一頂能抵御風雪的黑牛毛帳篷便在老人們的巧手中漸漸成形。

“這牛毛得選最厚實的,紡線要勻,織布要密,這樣的帳篷才能經得住高原的風雪。我們織的不只是帳篷,更是祖宗傳下來的手藝,是游牧人的根。”天峻縣非物質文化遺產代表性傳承人東巴一邊穿梭引線,一邊笑著說,這每一針每一線都延續著千年傳承。

隨著牧民定居工程的持續推進,現代化住房與改良帳篷顯著提升了牧區生活品質,傳統黑牛毛帳篷逐漸淡出日常居住領域。但這種物質載體的退場并未削弱其文化生命力,在青海智格爾塞旅游開發有限公司的創新實踐中,古老的制帳技藝正以全新的形態在城市空間延續,尤其對于在都市成長的藏族青年群體而言,黑牛毛帳篷已從生活必需品轉化為文化記憶符號。

青海智格爾塞旅游開發有限公司以非遺傳承為紐帶,走出了一條兼顧文化保護與民生改善的道路。據了解,該公司60%的團隊成員曾是低收入群眾,通過進入公司工作,收入不斷穩定增長,老手藝成為了當地人致富的新希望。

“以前在家門口找不到合適的活兒,現在跟著老藝人學做黑牛毛帳篷,收入增加了,既能學手藝又能顧家,日子越來越有奔頭了!”學徒彭措拉毛難掩喜悅地說,而這正是“文化守藝、就業富民”的真實寫照。

面對年輕一代受現代多元文化影響、傳承空間不斷縮小等挑戰,青海智格爾塞旅游開發有限公司積極探索創新經營模式,他們將非遺與旅游、文創等產業深度融合,如開發黑牛毛帳篷主題文創產品,舉辦非遺研學活動等,讓更多人了解并愛上這門古老技藝,有效拓寬了傳承路徑。

“我們將通過自身努力,把這項非物質文化遺產推廣到更大的舞臺,進而帶動解決當地老百姓的就業問題。目前,公司非遺代表性傳承人也在努力帶學徒,開展傳統與現代手法相結合的產品研發。”扎西才讓說。

從游牧歲月的“移動家園”到被列入國家級非遺代表性項目名錄,從匠人指尖的百年堅守到“非遺+產業”的現代轉型,青海藏族黑牛毛帳篷制作技藝正在時代浪潮中綻放獨特魅力,在保護中傳承,在創新中發展,高原牧人的文化記憶永續流淌。

(來源:青海日報)

})

})

})

})