青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 “班彥,一個(gè)感恩的地方!”

炎炎夏日,走進(jìn)海東市互助土族自治縣五十鎮(zhèn)班彥村,村委會(huì)大樓上的幾個(gè)大字格外醒目,樸實(shí)的標(biāo)語(yǔ)是村民由衷的心聲。這份感恩,源于鄉(xiāng)親們告別窮山溝、迎來(lái)新生活后的真切感受。

村文化廣場(chǎng)上,身著鮮艷民族服飾的土族阿姑,跳著歡快的安召舞。廣場(chǎng)旁,村民擺出自家地里豐收的農(nóng)產(chǎn)品,焪鍋洋芋、焜鍋饃饃等一道道鄉(xiāng)土美食,吸引著游客駐足。

“前些日子剛送走一個(gè)省外的研學(xué)團(tuán)隊(duì),這幾天又來(lái)了一個(gè)省內(nèi)高校的社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)。”正忙著招呼游客的張卓麻什姐說(shuō)。

過(guò)去,班彥村五、六社世代居住在沙溝山上。行路難、吃水難、看病難、上學(xué)難、務(wù)工難、娶妻難的“六難”問(wèn)題,像沉重的枷鎖,嚴(yán)重制約著村子發(fā)展。如今,得益于易地扶貧搬遷,班彥村徹底變了模樣。

7月21日至26日,記者跟隨“活力中國(guó)調(diào)研行”青海主題采訪團(tuán),走進(jìn)一個(gè)個(gè)像班彥這樣的搬遷新村,看到的是基礎(chǔ)設(shè)施日益完善的新家園,聽(tīng)到的是村民發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的生動(dòng)故事,感受到的是鄉(xiāng)親們依靠雙手增收致富的踏實(shí)勁頭。

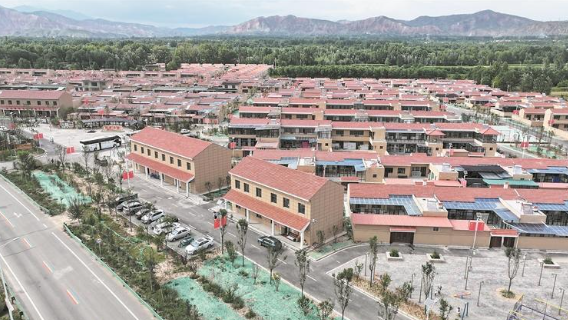

俯瞰金田新村。才貢加 攝

新產(chǎn)業(yè)

在班彥村的盤(pán)繡園里,63歲的呂八月姐戴著老花鏡,正一針一線地繡著太陽(yáng)花。“這花是縫在圍裙上的,是我們土族特有的樣式。”她邊繡邊說(shuō),“繡好圍裙后交給公司,他們賣(mài)出去,我們就能拿提成,一個(gè)月能掙個(gè)千把塊錢(qián)。”

和呂八月姐一起在盤(pán)繡園里做活的,還有村里七八位老姐妹,都是六七十歲的年紀(jì)。過(guò)去住在山上,到了這個(gè)歲數(shù),大多只能在家?guī)O子。如今搬進(jìn)了新村,村里的產(chǎn)業(yè)多起來(lái),老人們也能給家里添點(diǎn)收入。

盤(pán)繡園的負(fù)責(zé)人張卓麻什姐介紹:“村里的老人婦女基本都會(huì)土族盤(pán)繡。大家有空就來(lái),每天還有20元基本工資。有些婦女白天忙,晚上抽空做一點(diǎn),繡好的東西也可以送到園子里,我們統(tǒng)一幫她們出售,掙點(diǎn)錢(qián)補(bǔ)貼家用也挺好。”

盤(pán)繡園主要是接訂單生產(chǎn)。開(kāi)園到現(xiàn)在已經(jīng)接了5萬(wàn)多件訂單,收入有213萬(wàn)多元,做盤(pán)繡的農(nóng)戶,平均每戶能多掙一萬(wàn)五千元。園子還培訓(xùn)了370多人次的繡娘,帶動(dòng)145戶人家參與。

盤(pán)繡園隔壁,就是班彥村的酩餾酒作坊。這是村里的集體產(chǎn)業(yè),從2019年建成投產(chǎn),一年能產(chǎn)40噸酒,銷售額差不多有180萬(wàn)元。酒坊直接帶動(dòng)10位村民學(xué)習(xí)釀酒手藝,每年每戶能多賺一萬(wàn)多元。

借著打造“幸福班彥”這個(gè)旅游品牌,班彥村把黨員教育基地和研學(xué)活動(dòng)結(jié)合起來(lái),努力打響班彥的名氣,爭(zhēng)取在鄉(xiāng)村振興中帶個(gè)好頭。前兩年,張卓麻什姐將自家80平方米的房屋改造成民宿,接待游客。“子女都在外面上班,家里老兩口和四個(gè)小孫子,有些房間空著也是浪費(fèi),就改造成民宿,還能有點(diǎn)收入。”

盤(pán)繡串起幸福生活。張多鈞 攝

如今,班彥村重點(diǎn)打造娛樂(lè)休閑和農(nóng)事體驗(yàn)等為一體的旅游體系,著力推進(jìn)“農(nóng)旅”“文旅”融合,形成以黨建引領(lǐng),紅色經(jīng)典旅游為主引擎,盤(pán)繡制作、酩餾酒釀造、光伏發(fā)電、特色養(yǎng)殖等致富產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)開(kāi)花、多元化產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的良好局面。

傍晚,夕陽(yáng)把村邊的麥田染得金黃。張卓麻什姐望著對(duì)面曾經(jīng)居住的山坡感慨:“從那邊山頂搬下來(lái),看著不遠(yuǎn),變化可真大。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)多了,我們掙錢(qián)的門(mén)路也多了。”

新家園

在民和回族土族自治縣中川鄉(xiāng)的金田新村廣場(chǎng)上,熱鬧勁兒一點(diǎn)不比班彥村差。這里正在舉辦中川鄉(xiāng)“感恩杯”村BA籃球賽,旁邊還擺攤售賣(mài)農(nóng)特產(chǎn)品。籃球場(chǎng)上,村民們拼搶激烈;場(chǎng)邊圍滿歡呼加油的村民;孩子們則被小吃攤吸引著,舍不得離開(kāi)。整個(gè)廣場(chǎng)一片熱鬧景象。

廣場(chǎng)上的喧鬧似乎沒(méi)打擾到鐘學(xué)蓮。她安安靜靜地待在家里納鞋墊。“去了也看不懂,還是在家自在,能干點(diǎn)活兒。”說(shuō)話時(shí),鐘學(xué)蓮臉上掛著樸實(shí)的笑容。

這份安穩(wěn)來(lái)之不易。2023年12月18日,甘肅省積石山縣發(fā)生6.2級(jí)地震,鐘學(xué)蓮所在的草灘村受災(zāi)嚴(yán)重。災(zāi)后,政府把受災(zāi)的金田村、草灘村群眾集中安置,建成了現(xiàn)在的金田新村。

“我們是去年年底搬進(jìn)來(lái)的。政府花大力氣,蓋了這么好的房子,水、電、路都方便,跟城里的樓房沒(méi)啥兩樣!”鐘學(xué)蓮笑著介紹。她家120平方米的新房,政府出了80平方米的錢(qián),自家添了7萬(wàn)元,住得更寬敞了。

中川鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)劉培俊介紹,安置區(qū)離鄉(xiāng)政府1.5公里,提供了80、100、120、160平方米四種戶型讓大家選。目前,全鄉(xiāng)276戶、1283名受災(zāi)群眾都搬進(jìn)了新家。村里還配套建老年活動(dòng)中心、幸福食堂、便民超市。

走在村里,變化實(shí)實(shí)在在。新房子不僅漂亮結(jié)實(shí),村里的路、燈這些基礎(chǔ)設(shè)施也更好了。嶄新的黨群服務(wù)中心成了辦事大廳,群眾選房、貸款、咨詢這些事,進(jìn)這一個(gè)門(mén)基本都能辦妥。

“現(xiàn)在不光有新房子住,日子也有新奔頭。”鐘學(xué)蓮說(shuō),她的兩個(gè)兒子都在鐵路公司上班,在縣城和新疆都買(mǎi)了房。她和丈夫?qū)iT(mén)接粉刷的活兒,家里還有十幾畝地,一家人一年下來(lái)能掙幾十萬(wàn)元。

新房蓋好了,道路修通了,新的產(chǎn)業(yè)也在起步,大家的心也更齊了。如今的中川鄉(xiāng),正將災(zāi)后重建與鄉(xiāng)村振興、和美鄉(xiāng)村建設(shè)緊密結(jié)合,全力寫(xiě)好災(zāi)后恢復(fù)重建的“后半篇”文章。

投資450萬(wàn)元實(shí)施的中川鄉(xiāng)草灘村養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目已竣工,正在申請(qǐng)縣級(jí)驗(yàn)收。2025年計(jì)劃實(shí)施金田草灘村災(zāi)后重建村集體養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資預(yù)算為523萬(wàn)元。

傍晚,村口的路燈亮了起來(lái)。幾個(gè)村民聚在一起閑聊,說(shuō)起新房子,說(shuō)起籃球賽的熱鬧,也說(shuō)起剛起步的養(yǎng)殖場(chǎng)。鐘學(xué)蓮收好針線,準(zhǔn)備做晚飯。炊煙裊裊升起,飄散在這個(gè)從災(zāi)難中站起的新村莊上空。新家園有了,新生活,正一步步踏實(shí)往前走著。

新生活

走進(jìn)果洛藏貢麻村,寬敞平整的村道將一幢幢獨(dú)具民族特色的藏式民居串聯(lián)在一起,掛在門(mén)前的五星紅旗迎風(fēng)飄揚(yáng)。黨員活動(dòng)室、文化活動(dòng)室、衛(wèi)生室讓村子有了生活的骨架。

果洛藏貢麻村的故事,是從搬出山溝開(kāi)始的。

2014年,在政府的幫助下,果洛藏貢麻村的一百多戶牧民告別山溝里的游牧生活,搬到縣城周邊安了家。幾年下來(lái),日子大變樣。靠著養(yǎng)牛羊、村集體分紅,村民腰包鼓了起來(lái)。

“老黃歷得翻篇嘍!”海北藏族自治州剛察縣沙柳河鎮(zhèn)黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)本瓦瑪選笑著說(shuō)。去年村里試著搞直播,找了8位牧民當(dāng)主播賣(mài)牛羊肉。“咱沒(méi)經(jīng)驗(yàn),折騰一年,賣(mài)得不算多,不到二十萬(wàn)。”今年他們換了法子,把直播間搬進(jìn)了西寧的直營(yíng)店,請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)弄,同城下單,最快一小時(shí)就能送到家。

直播帶貨、直營(yíng)店、小時(shí)達(dá)……在村黨支部書(shū)記、村委會(huì)主任索南才夫旦看來(lái),以前可不是這樣。

“好東西賣(mài)不出去,牛羊都是散養(yǎng)散賣(mài),好肉賣(mài)不上好價(jià)錢(qián)。現(xiàn)在路子寬了,靠著電商,不少年輕人回來(lái)了。”

牛羊肉包裝。咸文靜 攝

還有啥新鮮事?

一路向前,路邊一座新廠房挺顯眼。推門(mén)進(jìn)去,工人正麻利地把牛肉分割、打包。真空包裝機(jī)“滋滋”響著。

“這是成都直營(yíng)店的單子。”迎上來(lái)的村委會(huì)副主任俄藏加現(xiàn)在還有個(gè)新身份——海北剛察貢洛農(nóng)畜產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的董事長(zhǎng)。他指著生產(chǎn)線告訴記者,去年村里辦起這公司,對(duì)收購(gòu)牲畜進(jìn)行統(tǒng)一屠宰、加工。公司還在西寧、山東聊城、河北固安、陜西咸陽(yáng)等地開(kāi)了直營(yíng)店。粗略計(jì)算,目前已經(jīng)賣(mài)出去三萬(wàn)多公斤肉。

怎么突然辦起公司了?

索南才夫旦接過(guò)話頭:“以前肉販子上門(mén)收,價(jià)格都是對(duì)方說(shuō)了算。我們跑市場(chǎng)發(fā)現(xiàn),人家想要的是切好、包好的肉,不是整頭整只的牛羊。”

摸清了門(mén)道,村里動(dòng)作很快:辦公司搞加工,按放牧區(qū)域分設(shè)了三家合作社,黨支部領(lǐng)著公司、合作社、牧戶一起干。索南才夫旦算得明白:“公司收肉,每公斤比市場(chǎng)貴兩塊。肉按部位分類賣(mài),像牛排、剔骨肉這些,一頭牛能多賣(mài)千八百塊。銷路穩(wěn)了,價(jià)格也穩(wěn)了。牧民也懂了,養(yǎng)好牛比多養(yǎng)牛更劃算,草場(chǎng)負(fù)擔(dān)輕了,錢(qián)還掙得多。”

“沒(méi)錯(cuò),精細(xì)化分割并包裝后,軟肉、混裝肉、精品牛排等都有不同的價(jià)格。這樣更便于銷售,也更符合消費(fèi)者的需求。”俄藏加補(bǔ)充道。

眼看村里的牛羊肉賣(mài)得越來(lái)越好、越來(lái)越遠(yuǎn),俄藏加充滿干勁。

“我們準(zhǔn)備在西藏拉薩和玉樹(shù)藏族自治州再增加兩個(gè)牛羊肉直營(yíng)店,把收購(gòu)范圍也擴(kuò)大一些,讓其他村的牧民都可以把牛羊賣(mài)到公司。”

(來(lái)源:青海日?qǐng)?bào))

})

})

})

})