青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 “現(xiàn)在我們的東達(dá)村叫‘攢勁’東達(dá)!”7月4日,海北藏族自治州海晏縣金灘鄉(xiāng)東達(dá)村黨支部書(shū)記牛生有話語(yǔ)間滿是自豪。

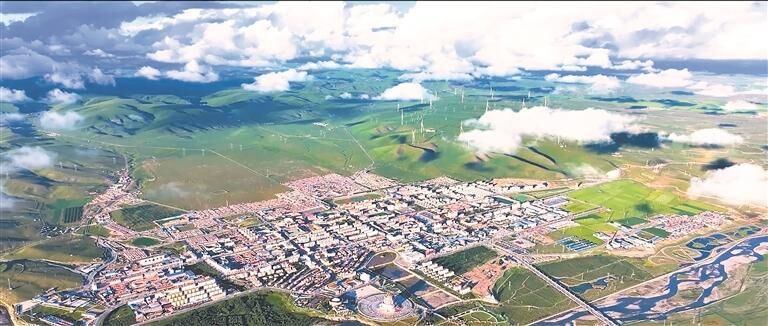

地處青海湖東緣的東達(dá)村,曾因高寒干燥、土地貧瘠陷入“東達(dá)東達(dá),不是霜凍就是雹打”的困境。而如今,這里早已換了模樣。走進(jìn)東達(dá)村,只見(jiàn)村道蜿蜒,將油菜花田與青稞田勾勒出分明的輪廓,村舍點(diǎn)綴其間。從昔日貧困村到如今的“攢勁村”,村民腰包鼓了、村莊環(huán)境美了、集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)了,這一切的轉(zhuǎn)變,要從2014年說(shuō)起。

2014年,土生土長(zhǎng)的東達(dá)人、時(shí)任村委組織委員的牛生有當(dāng)選村黨支部書(shū)記。“東達(dá)不當(dāng)貧困村,一定要富起來(lái)!”帶著這份決心,他扛起了帶領(lǐng)鄉(xiāng)親脫貧致富的重?fù)?dān)。

鄉(xiāng)村要發(fā)展,產(chǎn)業(yè)是關(guān)鍵。

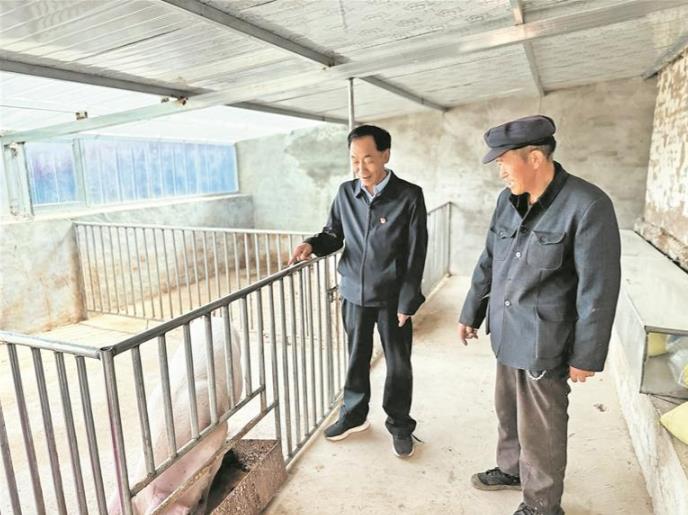

作為半農(nóng)半牧村,東達(dá)村傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式效益低、環(huán)境差。2015年,海晏縣開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生整治,東達(dá)村因院舍牛羊糞便遍地被列為重點(diǎn)整治對(duì)象。站在山東援建的5個(gè)羊棚前,牛生有找到了突破口:“集中養(yǎng)殖既能改善環(huán)境,又能促進(jìn)增收!”

可村民犯了嘀咕:“我家羊壯,混養(yǎng)了咋算賬?”牛生有帶著黨員率先行動(dòng),一邊挨家挨戶做工作,一邊搞試點(diǎn)。他和村干部把自家100多只羊趕進(jìn)羊棚。為打開(kāi)銷(xiāo)路,他跑遍青海湖周邊屠宰場(chǎng),在不懈努力下談成每公斤高于市場(chǎng)價(jià)4角的收購(gòu)協(xié)議,還建了6個(gè)牛羊交易微信群實(shí)時(shí)推送市場(chǎng)信息。年底一算,試點(diǎn)戶平均增收1500元。“黨員帶頭干的事,錯(cuò)不了!”村民紛紛加入進(jìn)來(lái)。

2019年,借助山東援建項(xiàng)目和鄉(xiāng)村振興政策支持,東達(dá)村建成20幢1200平方米的羊棚、5幢600平方米的羊棚、10幢160平方米的羊棚,規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)正式成型。全村64戶規(guī)模散養(yǎng)戶集中入駐,年存欄量達(dá)6萬(wàn)只,集體經(jīng)濟(jì)年純收益18.8萬(wàn)元,養(yǎng)殖總產(chǎn)值突破1億元、純利潤(rùn)達(dá)1200萬(wàn)元。合作社還統(tǒng)一為養(yǎng)殖戶購(gòu)買(mǎi)牲畜保險(xiǎn),為收益上了“雙保險(xiǎn)”。

養(yǎng)殖業(yè)步入正軌后,東達(dá)村又將目光投向土地資源。但2010年前后,東達(dá)村曾嘗試土地流轉(zhuǎn),因效益不佳、流轉(zhuǎn)方跑路,村民對(duì)土地托管、流轉(zhuǎn)心存顧慮。

“這次我們一定行!”村黨支部吸取教訓(xùn),推行耕地集約化管理,采取統(tǒng)一耕種、經(jīng)營(yíng)、管理的模式,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“村集體有收入、群眾得實(shí)惠”的雙贏。截至2020年,村集體集約耕地268公頃,其中種植青稞油菜213.33公頃、青飼料53.33公頃。“我去年分到了將近15000元呢!”村民靳廣榮喜上眉梢。土地托管不僅讓村民收入大增,更讓大家有了發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了個(gè)人與集體的共贏。

支部強(qiáng)不強(qiáng),關(guān)鍵看支書(shū);村莊富不富,關(guān)鍵看支部。

為增強(qiáng)黨支部凝聚力和戰(zhàn)斗力,東達(dá)村推行黨建積分制評(píng)議榜,將黨員表現(xiàn)與獎(jiǎng)懲掛鉤,激發(fā)黨員的榮譽(yù)感與責(zé)任感,大家主動(dòng)投身村莊建設(shè)。如今,村黨支部已成為帶領(lǐng)全村發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,2016年、2021年兩次獲評(píng)青海省先進(jìn)基層黨組織。

如今的東達(dá)村,在村黨支部引領(lǐng)下,以黨建促產(chǎn)業(yè)、人才、生態(tài)、文化振興,“支部+合作社+農(nóng)戶”模式成效顯著,牛羊養(yǎng)殖、土地托管等產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上。

“未來(lái),我們要沿著黨指引的方向,持續(xù)建設(shè)生態(tài)好、治安穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、文明興的新東達(dá),讓村民有干頭、有盼頭、有奔頭、有甜頭。”牛生有望著遠(yuǎn)處盛開(kāi)的油菜花,信心滿滿,“相信在黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,東達(dá)村的明天會(huì)更‘攢勁’,村民生活將如油菜花般‘金燦燦’!”

(來(lái)源:青海日?qǐng)?bào))

})

})

})

})