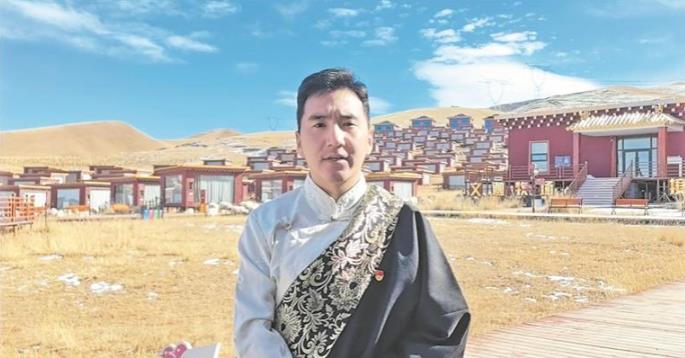

韓乙米那正在繡辣椒豐收圖。牛玉嬌 攝

韓乙米那正在繡辣椒豐收圖。牛玉嬌 攝青海新聞網·江源新聞客戶端訊 盛夏的海東市循化撒拉族自治縣街子鎮吾土貝那亥村風光秀美,圣駝民族工藝品有限公司繡坊內,負責人韓乙米那正和幾位繡娘飛針走線,全神貫注,細細描繪著手中一幅幅美麗的圖景。

“這位繡娘繡的是我們循化縣清水鄉紅紅火火的辣椒豐收圖,表達繡娘們希望家鄉越來越好的期盼……”韓乙米那停下手里的針線,眼中閃爍著光芒。

“當初開公司,就想著能在自家門口掙點錢糊口,沒想到,不僅自己的日子過好了,還帶著她們一起,把撒拉族刺繡帶上了更大的舞臺!”韓乙米那回顧創業路,感慨萬千。

韓乙米那從小就對刺繡耳濡目染,在一筆一畫、一針一線間找到了成就感和熱愛,成了家里六姐妹中最會刺繡的“巧手”。

嫁到街子鎮后,她曾跟隨丈夫在西寧開飯館,后來考慮在家的父母和孩子,回到了村里。

一次整理舊物時,韓乙米那翻出了多年前的刺繡作品,那些精美的花樣,將她拉回那個充滿成就感的年少時期,看著那些栩栩如生的花朵,韓乙米那心中萌生一個念頭——“如果將刺繡作品賣出去,就能在家門口掙到錢。”

丈夫的支持給了她莫大的勇氣,但要把“深閨技藝”推向市場,談何容易?

沒有現成的繡娘隊伍,她就用最“笨”的辦法——挨家挨戶敲門去游說。

“剛開始大家都不相信‘針線’能賣錢,有的怕賣不出去白費功夫,有的怕耽誤家務和農活。”

韓乙米那說剛開始很艱難,但只要有一個繡娘愿意加入,她就愿意堅持下去。

為了打消大家的顧慮、提高積極性,她和丈夫想出了一個辦法:免費提供針線布料,每天給予30元補助,沒有專業老師,她就傾囊相授,手把手地教,直到繡娘們掌握技藝。

這份誠意和堅持,吸引了越來越多的婦女加入,繡娘隊伍從最初的一兩人,逐漸壯大到四五十人,影響力也從本村輻射到鄰村。

韓乙米那拿出自己珍藏和收集的精品繡樣給大家觀摩,手把手指導,當繡品第一次賣出好價錢時,她知道這條路走對了。

2007年,韓乙米那和丈夫成立了公司,命運的齒輪也開始加速轉動。

憑借精美的手工鞋墊、腰帶、枕頭等傳統繡品,他們在循化縣內贏得了口碑。2008年,一個巨大的機遇降臨——縣里委托她們繡制一套“奧運福娃”送往北京。

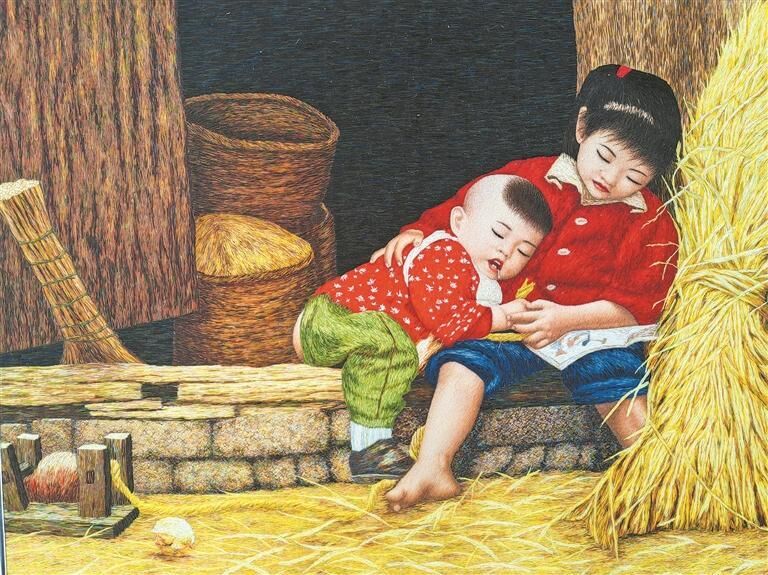

韓乙米那的刺繡作品——熟睡的姐弟。牛玉嬌 攝

韓乙米那的刺繡作品——熟睡的姐弟。牛玉嬌 攝“當時高興壞了,找了五六個繡娘天天在繡坊熬夜加班,干了40多天。”

這份心血沒有白費,公司因此被評為奧運承諾踐諾先進單位。

好運接踵而至。

因為在省、市、縣的各種文化活動、藝術節、展會頻繁亮相,圣駝的繡品聲名遠播,訂單紛至沓來,繡娘們的足跡不再局限于循化,她們帶著撒拉族的瑰寶,走出了省門,甚至踏上了國際舞臺。

發展和機遇并存,隨著見識的增長和競爭的增加,韓乙米那嘗試突破傳統,創新打造新的刺繡產品。

韓乙米那說:“花花草草已經不新鮮了,要繡動物、人像、景色,產品類型也從香包之類增加到了車掛、書簽、擺件等文創產品。”

從沒學過設計和美術的韓乙米那,在針線堆里找靈感,通過摸索,自創了亂針繡等針法,讓刺繡作品的圖案更加豐富、立體。最終,公司的繡品品類從最初的18種,增長到了如今的380多種。

通過努力,小小繡坊迎來了接連不斷的榮譽,也承載起越來越多的社會責任。

在當地政府的指導下,韓乙米那的公司按照“公司+基地+農戶”的模式,于2015年至2022年間,針對480名撒拉族脫貧婦女開展刺繡培訓,讓越來越多的撒拉族婦女刺繡、務農“兩不誤”“兩收益”。

同時,公司相繼被評定為青海省“文化產業示范基地”、青海省非物質文化遺產“撒拉族服飾傳承基地”,韓乙米那被認定為河湟刺繡省級非物質文化遺產代表性傳承人。

昔日的小繡坊,已成長為承載地方民族文化振興希望的重要平臺。

時至今日,韓乙米那的繡坊依然堅守著手工刺繡的純粹,只接手工訂單。

她說:“機器繡得再快再好,也代替不了手心的溫度和人情味,我最大的心愿,就是守住這門手藝,讓更多的撒拉族姐妹靠自己的巧手,走出家門,成為民族文化的守護者和傳播者。”

通過這項指尖技藝,撒拉繡姑們從前洗衣做飯的手,如今不僅繡出了個人價值,更繡出了鄉村發展的美好圖景。

(來源:青海日報)

})

})

})

})