青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 一種情誼,從江南水鄉(xiāng)的逶迤中蔓延,丈量2000多公里的山河經(jīng)緯,擋不住兩地攜手共進的決心與信心;

一種精神,在雪域高原的嬗變中延續(xù),鐫刻15年的“組團式”幫扶,唱不盡“蘇青一家親”的深情與厚誼。

江河同源,山海同心,自“組團式”支援幫扶工作開展以來,“牽手”十五載,江蘇省對口援建立足“青海所需 江蘇所能”,不斷創(chuàng)新工作舉措,投入35.8億元支援協(xié)作資金,實施973個項目,建設(shè)“五大”產(chǎn)業(yè)集群;引入70余家企業(yè),到位投資108.4億元;實施“百千萬人才培養(yǎng)計劃”,選派786人次技術(shù)骨干;幫助銷售12.3億元農(nóng)產(chǎn)品,解決就業(yè)1.35萬人次……冠以“江蘇”字樣的不僅僅是惠及民生、關(guān)乎長遠的項目,不單單是涵蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護等方面的計劃,更是凝聚江蘇人民心血、由量變到質(zhì)變的情感反應(yīng)。

海南州5G圖書館于2023年7月正式投入使用。

海南州5G圖書館于2023年7月正式投入使用。 心佑工程。

心佑工程。扎根——共筑情感“雙向奔赴”

6月17日晚,援青題材電影《靠近我看見你》在江蘇省南京市荔枝大劇院舉行首場觀影活動。

當銀幕里央金老阿媽顫抖著喊出“沈醫(yī)生,我看見……”劇場內(nèi)淚霧朦朧,情感也在這一刻轟然綻放。影片以江蘇援青“愛心光明行”公益行動為原型,講述了主人公沈子青醫(yī)生從江海平原到青藏高原的跨越,銀幕上的幀幀溫暖畫面,正是援青精神的具象注腳。

從2010年黨中央做出對口支援青海的重大戰(zhàn)略部署開始,一批批援青干部從江蘇各地奔赴而來,履行使命;一雙雙援助之手,將中央暖融融的關(guān)懷,熱騰騰的情意傾注于高原,匯集成最溫暖的力量。

跨越千里,山海情深。隨著第五批援青干部克服高原缺氧、條件艱苦等諸多困難,把海南作為第二故鄉(xiāng),在雪域高原深深地扎根,他們帶來的不只是物質(zhì)上的雪中送炭,更激起精神上的齊振和情感上的共鳴,支援方的無私支援和廣大援青干部的傾力奉獻,將江蘇援青干部扎根高原、無私奉獻的精神,凝練成動人的藝術(shù)篇章。

醫(yī)生、教師、科技工作者……來自不同行業(yè)、不同地域的人,為了同一個號召,同一個愿望,一路向西,只為這最溫暖的力量傳遞。

從特色農(nóng)牧業(yè)到科學養(yǎng)殖業(yè),從文旅融合發(fā)展到產(chǎn)業(yè)“四地”建設(shè),哪里有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),哪里就有江蘇援建的傾力幫扶。一批批援青干部秉持“海南所需 江蘇所能”的信念,在高原與江南間矗立不朽的精神豐碑。

2024年中小學生參觀南京博物館。

2024年中小學生參觀南京博物館。 江蘇援建“心連心融情實踐”夏令營活動。

江蘇援建“心連心融情實踐”夏令營活動。拔節(jié)——打造發(fā)展“強勁引擎”

青海省海南藏族自治州地廣人稀,教育資源分布不均曾是農(nóng)牧民的“心頭難”。

為此,江蘇援建團隊以“優(yōu)質(zhì)教育資源下沉”為核心,創(chuàng)新“組團式”幫扶模式,讓江蘇名校的“教育基因”在高原生根發(fā)芽。

教育人才“組團式”援青工作,合力開創(chuàng)了海南州教育支援工作“多級互動、廣泛參與、擴圍提質(zhì)、升級加力”的新局面,海南州高中幫扶團隊創(chuàng)新打造的2024屆“珍珠班”高考一本上線率達100%,均分高出一本線117分。

“組團式”支援的海南州高級中學、海南州職業(yè)技術(shù)學校,嚴格落實黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制,落實“團隊帶團隊、專家?guī)Ч歉伞煾祹降?rdquo;要求,按1:3的比例與所在學校教師建立結(jié)對關(guān)系,充分發(fā)揮援青教師的“種子”作用,進行同步課堂、同步教研等活動,帶動海南受援學校教育教學工作上水平上臺階。

江蘇省武進高級中學副校長徐紅芬和丈夫郝干偉一同踏上3年援青支教的征程。自徐紅芬擔任海南州高級中學校長后,她從學校制度建設(shè)、辦學特色、學生成績等方面重點發(fā)力,學校也充分調(diào)動各方資源為幫扶工作提供支持,努力讓前沿理念、創(chuàng)新思想滲透到教育教學管理全過程,實現(xiàn)從“輸血”到“造血”的轉(zhuǎn)變。

針對海南州農(nóng)牧民心腦血管疾病、包蟲病等發(fā)病率較高,優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺的情況,江蘇援建團隊以“大病不出州”為目標,構(gòu)建起“三級醫(yī)院對口支援+遠程醫(yī)療+人才培養(yǎng)”的立體幫扶網(wǎng)。

助力海南州人民醫(yī)院全面啟動“三級甲等醫(yī)院”創(chuàng)建工作。幫助引進常州二院“DRG 背景下醫(yī)院精細化質(zhì)量管控平臺”。醫(yī)療衛(wèi)生援青團隊在提升受扶醫(yī)院專科能力上下真功夫,累計幫助受援地引進新技術(shù)、新項目43項,為受援醫(yī)療機構(gòu)建立診療規(guī)范77項,診療患者9.7萬人次。

在海南州人民醫(yī)院,江蘇省人民醫(yī)院援青專家團隊打造的“五大中心”(胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒)已成為農(nóng)牧民的“生命方舟”;針對包蟲病這一高原“地方病”,江蘇創(chuàng)新“防治一體”模式,成效顯著。

醫(yī)療幫扶的核心是“留下隊伍”。江蘇實施“青藍工程2.0”,300余名援青醫(yī)生與海南州基層醫(yī)務(wù)人員簽訂“師徒協(xié)議”,開展教學查房、手術(shù)示教等活動,傾其智、勞其力、盡其責,用一串串“舍小家為大家”的腳印,織就援建者與受援者之間的情感錦緞。

海南州城鄉(xiāng)勞動力技能培訓項目(藏繡制作比賽)。

海南州城鄉(xiāng)勞動力技能培訓項目(藏繡制作比賽)。 2024年共和縣產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園(一期)。圖片均由海南州對口支援辦公室提供

2024年共和縣產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園(一期)。圖片均由海南州對口支援辦公室提供參天——留下“帶不走的隊伍”

迢迢山海路,濃濃蘇青情。

海南州擁有豐富的清潔能源、特色農(nóng)牧、文化旅游等資源。江蘇援建團隊立足“青海所需、江蘇所能”,推動產(chǎn)業(yè)合作向“延鏈補鏈強鏈”升級,助力海南州“四地”建設(shè)。

數(shù)字圖書館里,海南州少年正“漫步”秦淮河;在直播間,牦牛肉被江蘇客商搶購一空;江寧高中的海南班學子,正書寫青春的夢想……

2023年7月18日,海南州數(shù)字圖書館開館。這座融合華為“云計算”與5G技術(shù)的文化地標,通過VR、XR技術(shù)打造沉浸式閱讀場景,成為蘇青協(xié)作的智慧符號。

2024年10月,“江蘇奧運健兒海南行”活動啟動。5名奧運冠軍走進學校、文化館,體驗非遺、共唱民族歌曲,以體育精神串聯(lián)起團結(jié)紐帶。

“牽手相伴·共同綻放”“夢想小屋”等項目惠及2000余名中小學生;新媒體推普視頻在抖音、B站等平臺傳播,讓文化成果觸達更廣群體。

從智慧文旅到數(shù)字文化,兩地以創(chuàng)新為支點,推動協(xié)作從資源援建向深度融合升級。產(chǎn)業(yè)援助資金不斷投入到海南州種養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)、鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)等重點領(lǐng)域,在海南州冠以“江蘇援建”的產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全環(huán)節(jié)提升、全鏈條增值、全產(chǎn)業(yè)融合。

舉辦“青海綠色算力產(chǎn)業(yè)招商引資座談會”,引進德衡算力、富本科技等算力中心項目,海南州“數(shù)據(jù)援青”工作成效突出,獲青海省通報表彰;科凱(南通)生命科學有限公司與海南州人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,為海南州建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)作出新的產(chǎn)業(yè)貢獻。

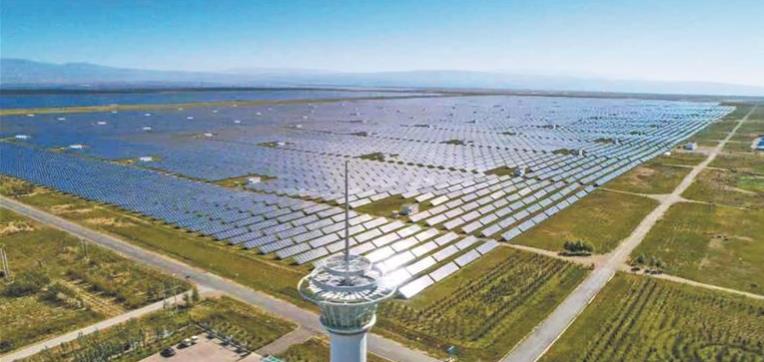

在清潔能源方面,江蘇企業(yè)與海南州共建“風光儲氫”一體化基地。蘇州中來股份在海南州投資150億元建設(shè)光伏組件生產(chǎn)線,年產(chǎn)值達100億元,帶動就業(yè)2000人;

在特色農(nóng)牧方面,江蘇助力海南州打造“青字號”品牌,合作建設(shè)“青海農(nóng)畜產(chǎn)品江蘇展銷中心”,年銷售額超3億元,聯(lián)合開發(fā)“高原藏羊”深加工產(chǎn)品,附加值提升4倍。

在鄉(xiāng)村振興方面,每年在5縣30個行政村實施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目,農(nóng)牧區(qū)人居環(huán)境面貌有了極大改善。從塔拉灘的光伏板到貴德縣的黃河水,從同德草原的牦牛群到共和縣城的教室窗,江蘇援建的足跡遍布海南州大地。

產(chǎn)業(yè)援青、民生援青、教育援青、醫(yī)療援青、人才援青齊頭并進,一組組數(shù)據(jù)、一個個故事、一張張笑臉,見證著蘇青協(xié)作的深厚情誼。正如省人大常委會副主任、海南州委書記呂剛所說:“江蘇援建不僅帶來了項目和資金,更帶來了先進理念和發(fā)展思路,為海南州高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力。”

山海雖遠,同心則近;使命在肩,奮斗以成。當綻放在青海湖畔的格桑花與江南水鄉(xiāng)的茉莉共吐芬芳,“蘇青一家親”的故事還在繼續(xù)上演。

手記:“援”在大愛里 “建”在持續(xù)中

“牽手”十五載,江蘇省“組團式”對口援建海南藏族自治州,共計投入35.8億元支援協(xié)作資金,實施973個項目,建設(shè)“五大”產(chǎn)業(yè)集群,這些冠以“江蘇”字樣的不僅僅是惠及民生、關(guān)乎長遠的項目,更是凝聚江蘇人心血、由量變到質(zhì)變的情感反應(yīng)。

從《遇上你是我的緣》的優(yōu)美旋律,到《靠近我看見你》的感人畫面,江蘇將“魚米之鄉(xiāng)”的發(fā)展智慧與數(shù)字時代的創(chuàng)新基因完美結(jié)合,打造出智慧旅游、云端推普等新模式。

海南州5G數(shù)字圖書館,這座融合華為“云計算”與5G技術(shù)的文化地標,通過VR、XR技術(shù)打造沉浸式閱讀場景,成為蘇青協(xié)作的智慧符號。

“心佑工程”為先天性心臟病患兒帶來希望,“光明行”公益項目專注白內(nèi)障,“江蘇曼巴走遍海南”巡診醫(yī)療隊深入牧區(qū)開展義診,每一項創(chuàng)新都精準對接當?shù)匦枨螅褍?yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)送到群眾家門口。

“牽手相伴·共同綻放”“夢想小屋”等項目惠及2000余名中小學生;新媒體推普視頻在抖音、B站等平臺傳播,讓文化成果觸達更廣群體。

江蘇對口援建把智力支援作為援青工作的重要內(nèi)容和“特色品牌”,不斷探索新路子、強化新舉措、搭建新平臺,注重“傳幫帶”,極大地促進了海南州經(jīng)濟、社會、文化等各項事業(yè)發(fā)展進步,快速成長。

文旅結(jié)對讓青海湖迎來江蘇游客,奧運冠軍進校園點燃高原孩子的夢想,聚焦產(chǎn)業(yè)協(xié)作、消費幫扶、勞務(wù)協(xié)作、智力援青,對口援建工作從最需要的地方著眼,從最困難的地方入手,為新時代對口支援工作提供了寶貴經(jīng)驗。

《靠近我看見你》電影中,那句“沈醫(yī)生,我看見”,道出兩地人民心靈相通的深厚情誼。當援青干部在銀幕前看到自己的身影,當藏族少年在VR技術(shù)中感受江南風情,“援”在大愛里,“建”在持續(xù)中的無數(shù)個“我”與“你”溫暖相遇。

山海相隔,擋不住攜手奮進的腳步;歲月流轉(zhuǎn),沖不淡血濃于水的親情。站在蘇青協(xié)作15年的新起點,兩地在落實重大戰(zhàn)略上協(xié)同聯(lián)動、在發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)上優(yōu)勢互補、在改善民生福祉上攜手并進、在促進民族團結(jié)上同向發(fā)力,將援建的大愛凝聚成強大的正能量。

(來源:青海日報)

})

})

})

})