青海新聞網·江源新聞客戶端訊 三江水奔涌而出,青海湖煙波浩渺,祁連山林海莽莽……行走青海,種類齊全的生態資源,為青海打造國際生態旅游目的地提供了殷實家底。

截至目前,青海擁有20個旅游資源亞類和48個基本類型,擁有可可西里等世界自然遺產,擁有國家級自然保護區6個、國家生態旅游示范區3個、國家級文化生態保護(實驗)區3個、省級文化生態保護實驗區5個。

2024年,《青海積極打造國際生態旅游目的地》入選全國文化和旅游領域改革創新優秀案例;“走進彩虹家園感受最美土族風情”等9條線路入選全國鄉村旅游精品線路;國際生態旅游目的地青南試驗區建設全面啟動……今天的青海,正在奮力譜寫青山綠水間的生態文旅新畫卷。

夏日的青海湖。祁國彪 攝

夏日的青海湖。祁國彪 攝在“舍”與“得”間轉型發展

清晨,青海湖畔,薄霧尚未散去,就能聽到遠處此起彼伏的鳥鳴聲。這里曾是讓游客接踵而至的“觀鳥天堂”,如今已成為魚群游弋的樂園。不遠處,“國際重要濕地”的界碑在朝陽下泛著微光,仿佛是為這場“人退鳥進”的生態更迭寫下的注腳。

無人機鏡頭下的青海湖沙島呈現出一幅令人驚嘆的生態畫卷:曾經黃沙肆虐的沙丘被縱橫交錯的草方格牢牢鎖住,沙棘、沙柳等耐旱植物組成的綠色屏障正向湖岸線穩步推進。這片以“沙漠樂園”聞名遐邇的景區,經過多年的休養生息,正在完成向生態綠洲的歷史性轉變。

最新監測數據表明,沙島區域自然恢復植被面積已達總面積的63%。更令人欣喜的是,生態系統的良性循環已吸引普氏原羚、黑頸鶴等野生動物重返家園。

時間回到8年前,青海湖兩大核心景區(鳥島、沙島)關停,讓自然休養生息。如今,這場“舍”與“得”的生態轉型之路,交出一份令人滿意的答卷。

實踐證明,生態保護與旅游發展并非對立。關停鳥島、沙島,看似舍棄了旅游收入,卻換來更寶貴的生態財富,青海湖從旅游景點轉型為國際重要濕地,成為水鳥的天堂。青海湖景區保護利用管理局依托已批復建設的觀景點,以“公司+合作社+群眾參與”的經營模式,提供就業崗位,輻射帶動周邊8個鄉鎮群眾從中受益。

今夏,在青海湖南側的二郎劍景區入口處,江蘇游客王慧敏掃碼購得“一票三日游”門票。“這票可太實用了,72小時內不限次數進出景區。昨天去仙女灣看到了候鳥,這里的生態實在太好了,今天打算乘船游湖,安排得滿滿當當。”

近年來,青海湖景區秉持“生態優先,綠色發展”理念,在推進基礎設施建設時,嚴守生態紅線,相繼完成碼頭提升等32項基礎提升項目,觀湖酒店、旅游廁所等27項服務保障項目,演藝中心、魚雷試驗基地紀念館等7項旅游業態項目,實現生態保護與旅游發展的“雙贏”。

2025年上半年,青海湖景區接待游客66.49萬人次。隨著“青甘大環線”全域旅游聯動持續深化,青海湖必將憑借獨特魅力,吸引更多游客慕名而來,成為生態旅游領域的全國典范。

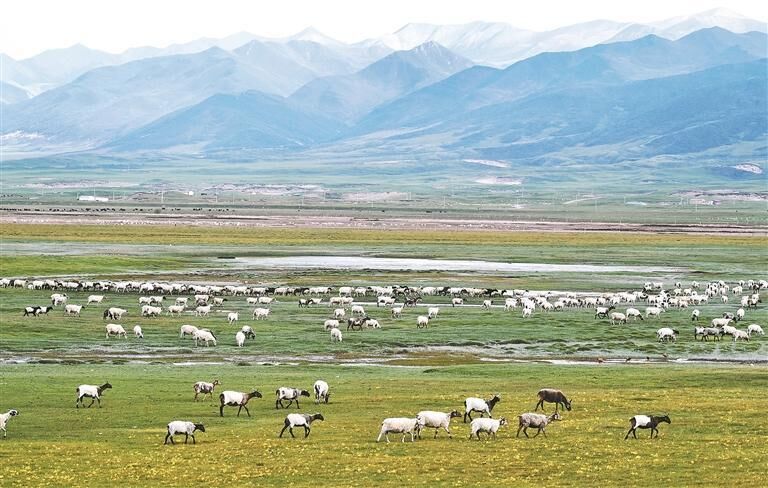

祁連山下好牧場。祁國彪 攝

祁連山下好牧場。祁國彪 攝在“立”與“破”間探尋新路

正值青海最美的季節,走進海東市互助土族自治縣威遠鎮卓扎灘村,粉墻黛瓦的鄉村大舞臺映入眼簾,“青山綠水山環水繞可堪休閑勝地,輕歌曼舞舞妙歌美真正幸福時光”的一副楹聯格外醒目。

村黨支部書記顏章東介紹,這副楹聯包含了全村近兩千名各族群眾的共同期盼。如今的卓扎灘村莊美了、村民富了,日子過得紅紅火火。

順著鄉間小路繼續前行,遠遠就能看見雕刻著土族阿姑遠迎貴客的幸福之門。很難想象,幾年前,這里還是機械轟鳴的采砂廠,路基不平、坑坑洼洼,沙土滿地。

2018年4月,在互助縣委縣政府的大力支持下,卓扎灘村“兩委”帶領村民共同建設原生態風景園區。如今的卓扎灘發生了翻天覆地的變化,景區擴建至380畝(約25.33公頃),每年接待游客超過20萬人次,每年人均純收入2萬元,景區年收入400余萬元,群眾的腰包越來越鼓,鄉村旅游發展勁頭正足。

海東市把旅游業作為生態立市、旅游興市的支柱產業來打造,初步形成以歷史文化、民族文化、生態文化、黃河風情、田園風光為主的五大旅游品牌,“彩陶故里·拉面之鄉·青繡之源·醉美海東”金色名片日益響亮,“青藏首站”生態旅游目的地集散樞紐功能不斷完善……

而這只是青海大力發展鄉村生態產業,打造生態旅游示范地,融入國際生態旅游目的地建設中的一個縮影。

早在2015年,青海重點圍繞生態立省戰略,以旅游產業轉型升級、提質增效為主線,以發展鄉村旅游和自駕旅游、推動旅游信息化建設為著力點,打造“大美青海”旅游升級版。此后,“青海藍、高原綠、江源美”成為青海省重點打造的高原生態旅游產品,青海旅游向重要的高原生態旅游目的地轉變。

阿咪東索露營基地。祁連縣委宣傳部供圖

阿咪東索露營基地。祁連縣委宣傳部供圖在“保護”與“發展”中打造品牌

“看了壯觀的冰瀑,坐了觀光車,走了‘云端’玻璃棧道。美麗風景隨行,孩子走了兩萬多步都沒覺得累。”來自湖北武漢市的游客薛敏在朋友圈分享了最近在西寧市湟源縣宗家溝旅游景區游玩的感受。

神奇的山水、良好的植被和清新的空氣,是宗家溝旅游景區的最大賣點。去年冬季,景區繼續依托豐富的冰雪資源,以“生態旅游+綠色消費”為理念,推出“青海雪鄉”和“北極光影秀”等游玩項目,進一步提升了景區的吸引力。

不只宗家溝,青海的每一處風景都散發著獨特的韻味,吸引著游客流連駐足。依托全省生態旅游資源,青海優化推出多條生態旅游帶,加速形成“一芯引領、一環示范、多帶串聯”的生態旅游發展新路徑。

碧波蕩漾青海湖、“天空之鏡”茶卡鹽湖、多彩翡翠湖、祁連山下好牧場等得天獨厚的自然美景,為生態旅游發展奠定了良好基礎。青海人的微信朋友圈中,“高原綠”“青海藍”頻頻刷屏,天藍地綠水清的生態之美從理想照進現實。

青海依托“生態優先”戰略,將自然稟賦與文旅創新深度融合,各地打造出一批具有全國影響力的生態旅游品牌,形成“一縣一品”的發展格局。

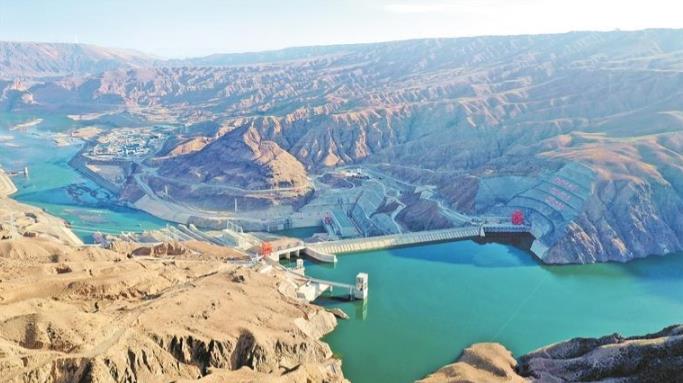

省會西寧借力“一帶一路”節點優勢,匯聚國際雪豹保護資源,建設國際生態旅游目的地中心城市;在玉樹藏族自治州,從千畝林木良種繁育實驗基地到214國道百里綠色長廊,從南北山造林綠化到巴塘河國家濕地公園建成,筑起綠色“大格局”;在海西蒙古族藏族自治州,正在打造國內外知名的生態旅游景點和生態保護高地,推動“祖國聚寶盆·神奇柴達木”品牌享譽全國、走向世界;海北藏族自治州以青藏高原“自駕黃金線”為定位,串聯峨堡古城絲路遺跡、阿咪東索5A級景區、黑河大峽谷等20余處景觀,融入托茂部落文化體驗、高原星空露營等場景……

全省各地堅持在發展中保護、在保護中發展,實現百姓富、生態美的有機統一,“綠水青山就是金山銀山”理念在高原大地落地生根、結出碩果。

植樹造林、發展旅游,自然封育、草畜平衡,生態養殖、產業升級……而今,一座座城鎮、一個個鄉村,依托綠色家底,實現了生態效益、經濟效益、社會效益的同步提升。

(來源:青海日報)

})

})

})

})