青海新聞網·江源新聞客戶端訊 基層是貫徹落實黨中央決策部署的“最后一公里”,減負是密切聯系群眾、提升治理效能的重要抓手。在《整治形式主義為基層減負若干規定》印發實施一周年之際,青海省海東市互助土族自治縣交出了一份亮眼的基層減負答卷。

8月19日,天朗氣清,互助縣威遠鎮古城村鄉道上還散發著瀝青的味道,黨支部書記吉國興從道路那頭匆匆趕來,說:“你看這路是今年新鋪的,邀請你們到村里走一走,變化很大。”

吉國興說的“變化”,既指他擔任村書記以來的改變,也指基層減負工作開展以來的轉變。他告訴記者,以前村委會掛牌的單位多、事務雜,自己成天趴在辦公室里統計數據,還要跑鎮上開會送材料,根本顧不上鄉親們的憂心事;如今,報送的材料少了,能踏踏實實干實事的時間多了。

他說,這兩年村里不僅鋪上了柏油路,還完成了800畝(1畝≈0.0667公頃)水田的水渠貫通工程,為村民家中通了天然氣,更辦起了幫扶車間,圓了鄉親們一直以來的心愿——這都是基層減負所帶來的紅利!

吉國興的話也是眾多基層干部的心聲:基層減負工作中,減會、減文、減考、減評、減牌、減群取得新成效,“文山會海”少了,干部“抓落實、促發展”的時間更多了,為群眾服務的時間和勁頭也更足了。

當天,記者來到威遠鎮北街社區,社區黨支部書記郭迎春正扎在辦事大廳的人群里協調工作。

“現在我隨時能去樓院里,直觀了解居民的實際情況,群眾反映的漏水、墻體開裂等問題能立即著手解決,群眾的滿意度也跟著提升了。”郭迎春說。

而以前,她被各種會議、檢查、調研“困住”:要么在準備調研用的PPT,要么在寫匯報材料,忙得根本抽不開身。從“入戶難”到“勤入戶”,她說一年來自己的工作發生了實實在在的轉變。

郭迎春介紹,目前北街社區的掛牌數量從24個減到6個,鎮與社區的權責關系更順了,社區的履職事項也更明確了。

基層減負,減輕的是基層工作人員不必要的負擔,增加的是群眾實實在在的獲得感。

“我是外地來的,要了解群眾的實際困難,就得走村入戶跟群眾實實在在交流,不能坐在辦公室等群眾來反映問題。”丹麻鎮鎮長周瑒表示,基層減負以來,基層干部有了更多時間走村入戶,解決了不少群眾急難愁盼的問題。

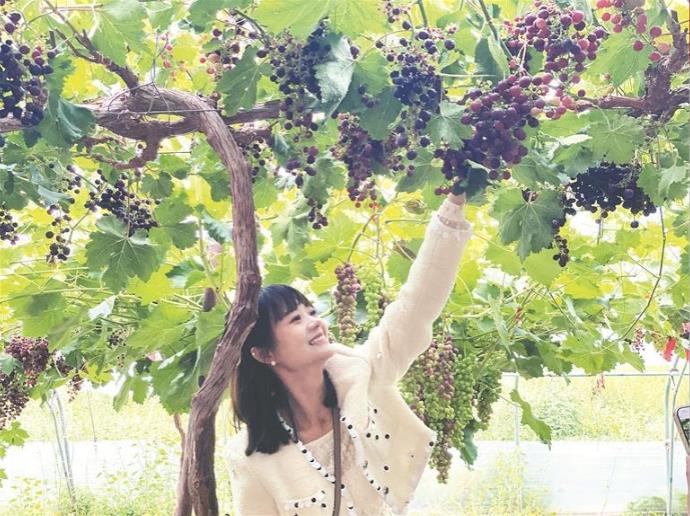

今年,丹麻鎮干部在走訪中了解到,許多種植戶面臨蔬菜銷路難題。于是,丹麻鎮黨委書記孫建業帶頭拍起了宣傳大棚蔬菜的短視頻。從“買來”到“吃來”,丹麻鎮干部出鏡的系列“云端助農”短視頻一時走紅網絡,吸引了不少慕名而來的采摘者。這一舉動不僅讓迷茫的種植戶重拾信心,也讓閑置的蔬菜大棚煥發生機。

基層干部干實事的熱情,也點燃了丹麻鎮種植戶董青林的心。

去年冬天,因大棚溫度不足,董青林試種的甜瓜沒能存活。丹麻鎮政府了解到他的困難后,積極申請項目資金,用補光燈、生物質顆粒燃燒鍋爐等設備幫他為大棚升溫。“干部們時常下來和我們聊天,距離近了,還辦了不少實事。”董青林激動地說。

除了“云端助農”,丹麻鎮還推進集鎮環境整治、開展捐資助學,切實解決了一系列群眾急難愁盼的問題,真正走進了群眾“心里”。

記者了解到,截至目前,互助縣以縣委名義印發的文件同比下降43.6%,以縣政府名義印發的文件同比下降5%,會議同比減少30.8%,累計清理各類工作群395個;編制完成17個鄉鎮(街道)的工作事項清單,共梳理工作事項21983項,排查梳理基層治理突出問題54項,摘除標識與功能不符、無實質性業務的機構標識牌1623個……

減負與賦能雙管齊下,真正讓基層干部回歸了服務人民的初心與本質。

(來源:青海日報)

})

})

})

})