青海新聞網·江源新聞客戶端訊 2025年4月,阿冬林回到故鄉——青海省海東市樂都區,在這個春寒料峭的季節里,阿冬林自編、自導的首部電影即將在當地開拍。

這是阿冬林對故鄉的致敬。

對于很多對中國電影并不了解的人來說,阿冬林的名字可能十分陌生,可是對于很多中國電影人來說,阿冬林絕不陌生,這個土生土長的高原漢子,早已在中國電影史上留下了屬于青海的印記。

作為舟人(北京)文化傳播有限責任公司的董事長,他帶領團隊,先后完成了《白日焰火》《南方車站的聚會》《蕎麥瘋長》《暴雪將至》《地球最后的夜晚》《夜車》《嘉年華》《水印街》《hello!樹先生》《斷橋》《西渡》《夜以繼夜》《雙探》等三十多部電影的視效制作。是的,阿冬林是一位活躍在中國電影界的青海藝術家。

阿冬林回到故鄉一個月之后,一家用“舟人”命名的藝術培訓機構在樂都成立,這是阿冬林對自己另一個身份的確認——他還是一位在業界享有很高聲譽的畫家和書法家。事實上,在中國電影界享有極高聲譽的《大魚海棠》片內所有的書法創作就是阿冬林題寫的。

這是一次跨界還是又一次玩票?9月8日,在阿冬林電影拍攝的間隙,西海新聞記者在樂都采訪了他。

記者:對于很多不熟悉電影制作的觀眾來說,你從事的行業可能很陌生,首先請您介紹一下電影視效究竟是做什么的。

阿冬林:打個比方,電影中,我們需要把一棟樓炸了,可實際拍攝過程中我們不可能去炸樓,那么我們就需要用電影視效去完成它。

電影視效實際上更側重于美術,它跟傳統美術是一種互補關系,但它更趨近于設計方向。

記者:《白日焰火》真是獲獎無數,此前很多人都不知道其中竟然也有咱們青海人的貢獻。

阿冬林:刁亦男導演的《白日焰火》是咱們國家第一個獲柏林電影節金熊獎和最佳男演員銀熊獎的電影,在中國影響力很大。

我在北京生活了三十多年,像我一樣在北京打拼、工作的青海人還有很多,我感覺雖然這幾年青海對外宣傳的力度很大,但是很多人對青海依舊不是很了解,所以有很多人也并不了解咱們青海人在各行各業做出的貢獻。

記者:您談到一個詞——情結,我能把它理解成鄉愁嗎?

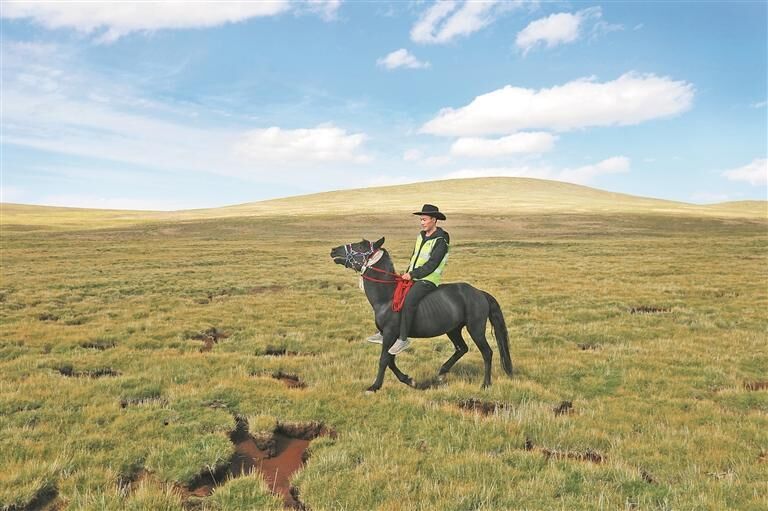

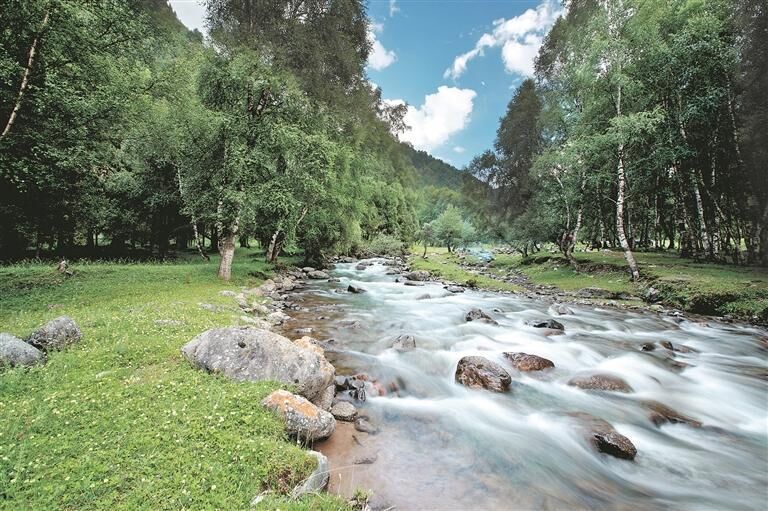

阿冬林:鄉愁是一種很詩意的說法,我有一天查了一下地圖,發現自己跑過了中國92%的地方,但事實上到每個地方的時候,都沒有那種心靈上的歸屬感。我的心在青海。

記者:這也是你想在樂都創辦一家屬于自己的藝術培訓中心的原因嗎?

阿冬林:也不全是吧,一方面是應朋友之邀,把這個公司作為藝術交流的一個平臺,傳播更為客觀主流的藝術方法;另一方面有更深層次的考慮,就拿書法來說,現在學界對書法有兩種理解,主流的一種說是書法就是寫字,另一種說是藝術創作。實際上,這兩種理解是兩個段位的問題,寫字是初級階段,藝術是高級階段。

僅僅把書法當作寫字來看待,這是不對的,為什么這樣講呢?就是書法在失去實用功能以后,它必然是藝術。這個是事物發展的客觀規律,不會以人的意志為轉移的。比如,我們穿衣服是為了保暖,這是初級階段;但是當我們生活水平提高到一定程度后,穿衣服就不僅僅是保暖了,穿衣服就含蘊了更多審美層面的東西。我在這次電影拍攝的過程中,發現樂都的很多孩子,對書法的理解依舊停留在“寫字”的層面上,就希望給很多像我當年一樣愛好書法的孩子,傳達這樣一種理念。書法是一種藝術表達,也希望他們日后真能為樂都的文化振興做點事。

記者:這使我想起了一個詞:美育。

阿冬林:現在很多人將書法教育當作是素質教育的一種,這沒錯,但實際上社會上對于書法有深刻了解的培訓機構太少了。前一段時間我認識一個學生,他是寫《曹全碑》的,已經達到書法幾級了,寫得真的不錯。但是那個孩子就是因為單一的訓練變得很僵化了,這是一個非常嚴重的后果,就是說這孩子20歲之前,他的藝術生命已經結束了。我認為20歲之前,學書法的孩子一定要涉獵廣泛,不同的東西,不同的風格都嘗試一下,包括書法的當代藝術。但是,書法的當代性,它源自于傳統功力,所以我非常強調傳統功力。這個傳統功力不僅僅是你學什么顏體、柳體啊,學一個體,我們是從甲骨文開始學,一直學到草書。你寫不好沒關系,但你得知道有這個東西,實際上是在打開自己的眼界。你的藝術之路看得有多遠就決定你走得有多遠,如果你看不到那么遠,你就走不了那么遠。

還有,當年我們學畫的時候,都是從寫生入手的,可是這次回來,我接觸了一部分學習美術的學生,大部分都是在畫照片,或者臨摹別人的作品,每天照貓畫虎,這是非常可怕的。為什么寫生那么重要?寫生就是要培養你的觀察力,學了兩三年,竟然搞不清透視,近大遠小等一些最基礎的美術常識。這些基礎知識實際上要在剛開始學習的第一階段就要解決,可是,學生們馬上高考了,還一頭霧水,如果說我在教他們繪畫,還不如說我在跟時間賽跑,把這幾個學生快速拉回到正道上。

記者:這是不是意味著你是想把一種純粹的、具有當代理念的美育理念,通過自己的培訓機構帶到樂都。

阿冬林:我只是想做一些我認為對的事情,值得做的事情。

記者:你是一位電影藝術家,現在開始嘗試做藝術教育的事,是不是有點“不務正業”?

阿冬林:其實我做了半輩子與藝術有關的工作,包括書法、繪畫、設計、電影視效,在我看來,雖然它們的表現形式不一樣,卻是同一件事,只是每個學科有自己的專業技術要求,但在創作思路上他們都是相通的。

可能有些人會認為,書法在今天一點用都沒有,但是它對于一個人潛移默化的影響可以說是受益終身的。我學書法,現在教書法實際上是想帶領大家,把從書法里悟到的東西用到電影里面、繪畫里面。

記者:可是很多人學書法、學藝術可能更關心的是考級的問題,甚至有人說,都人工智能時代了,傳統的藝術還會有價值嗎?

阿冬林:怎么講呢?現在人工智能對我們的沖擊的確挺大的,但它只是讓我們換了一個工具。原來我們會使用一些傳統的工具做電影視效,現在使用了人工智能,而且人工智能確實可以大大降低電影制作的成本,但是電影視效還是要為劇情服務的,還是要為觀影效果服務的,實際上,就要求你要做一個有創意、有獨立思考,藝術感覺豐富、敏感,會講故事的能力的人。你畫畫也在講故事,我想告訴樂都的孩子這樣一個理念,藝術不僅僅是為了考級,還會培養你更多的技能,這可以說是我在樂都辦藝術培訓機構的主要目的。

記者:你自己的書法作品就曾經被用在了電影的片名上,你覺得這種手寫體的片名對影片的傳播有什么作用?

阿冬林:我寫了挺多電影片名,比如《大魚海棠》《鳳凰》《都市童話》《十五貫》《軍刀》等,它是一個logo,在創作過程中是帶著設計思維進行的,并不能單純地理解成傳統書法。它要根據劇情設計一下,讓氣質和電影本身相呼應,就是要創造出一些帶有標識性的東西,要追求這樣一種獨特的藝術表達和效果,要讓人無論過了多少年,一看那幾個字就知道這是哪部電影,這就是設計。

記者:我想將話題延展一下,代家長問一句,就是學藝術的就業問題,對于不少家長和孩子來說,這是一個很現實的問題。

阿冬林:我小時候,畫畫的孩子大部分是因為熱愛才學習的,可是現在學習藝術的孩子,有很多是被大人逼著學,或者是為了考個大學,去報個特長班,其實,在他拿起畫筆之前對什么叫繪畫一無所知,這是一個非常可怕的現象,這是培養不出藝術家的。但是,拋開藝術的高大上的觀念,學藝術可能對于很多孩子來說就業是最寬泛的,你可以理解為就是學習了一門樸素的一技之長,但前提是你得學好,你要學不好,很快就會被淘汰掉。

人工智能時代,我們學美術,就是將美術將來應用到人工智能中,只是我們換了一個更先進的工具,就像冷兵器換成熱兵器,士兵還是士兵,職業屬性沒有太大變化。就像郭德綱說的,你一個修鞋的放下錘子剪刀就要說相聲,不會的,因為只有你經過艱苦的訓練以后,你才能對藝術有最基本的判斷力,才能更好地操控人工智能。你看現在很多藝術家用人工智能做出的東西,很漂亮,很美,很厲害。那是因為他擁有很厚重的美學修養,他運用起人工智能來,就有很大的自由度。我在樂都創辦一家藝術培訓機構,實際上就是想解決孩子們審美上的問題,可能比較理想化,我也只是一次嘗試,人生就是在各種嘗試中前進的。

(來源:西海都市報)

})

})

})

})