一碗拉面,讓化隆人韓木海買在廣州打拼出一片天地;一根繡針,串起了繡娘楊拉青吉更有奔頭的日子。如今在青海,這碗拉面被稱作“致富面”“團結面”;而融匯了土族盤繡、藏繡、回族刺繡、河湟刺繡等種類的青繡,也成為了一張展示各民族團結一心謀發展的“金名片”。這些產業的體量雖不大,但是功勞卻不小,于細微處發力卻起到了關鍵作用,宛如一條長長的紐帶,連接起青海廣袤土地上的各個民族,帶動共同富裕。

鑄牢中華民族共同體意識的工作,說到底是做人的工作,而做人的工作,就要解決好各族群眾最關心最直接最現實的利益問題。沒有各民族的共同發展、共同富裕,就失去了鑄牢中華民族共同體意識的堅實基礎。因此全面建設社會主義現代化,一個民族也不能落下。在青海不謀民族工作,不足以謀全局。賦予所有改革發展以彰顯中華民族共同體意識的意義,首先要把改善民生、凝聚人心作為民族地區經濟社會發展的出發點和落腳點。

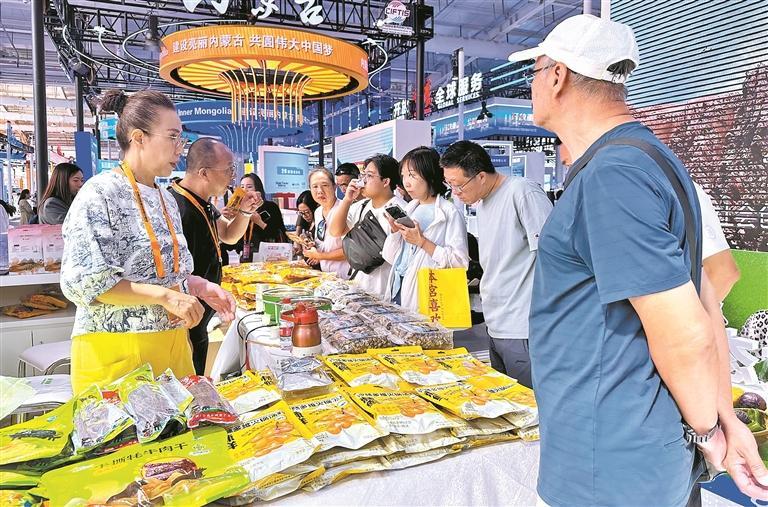

深刻認識到發展是長治久安的物質基礎,青海堅持加快省域發展與加快民族地區發展相統一,立足資源稟賦、發展條件、比較優勢,找準實現高質量發展的切入點和發力點,將民族團結進步與產業發展深度融合,實施十大產業發展行動,支持拉面、青繡等特色產業轉型升級。這種緊貼民生打造民族特色區域品牌,構建高原特色經營體系的舉措,不僅有助于解決發展不平衡不充分的問題,而且能夠以發展促團結、以團結聚人心。

“小產業”,承載著共同富裕的希望,也傳遞著民族團結的情誼。在青海有一個形象的說法:“漢族、土族群眾種植的小麥磨成面粉,藏族、蒙古族群眾養殖的牦牛熬成鮮湯,撒拉族群眾栽種的花椒、辣椒做成調料,回族群眾用雙手拉出一碗碗美味的拉面。”東西部協作和對口支援取得的成效也體現著中華民族大家庭的溫暖。團結協作下的發展日益蓬勃,截至2024年底,青海拉面已在全國337個城市擁有店面3萬余家,從業人數達20.3萬人,實現經營性收入200億元、利潤55億元、從業人員工資性收入80多億元,并且還走出了國門,在馬來西亞、阿爾及利亞、柬埔寨、泰國等35個國家和地區落地生根。證明了經濟發展與民族團結相輔相成,產業振興能夠成為凝聚各民族共同奮斗的紐帶。

“船的力量在帆上,人的力量在心上。”闖出一條生產發展、生活富裕、生態良好、民族團結進步的發展新路,在發展中保障和改善民生,讓各民族共享發展成果,青海大地的各族人民更加心往一處想,勁往一處使,為融入現代化進程貢獻力量。

(來源:青海日報)

})

})

})

})