青海新聞網·江源新聞客戶端訊 “孩子多出息,考上大學了,學的是什么專業?”7月29日,海西蒙古族藏族自治州德令哈市尕海鎮東升村馬阿舍家中,歡聲笑語在暖意融融的客廳里流淌。沙發上,剛考上大學的女孩眉眼含笑,眼中跳動著對未來的憧憬。

“今年我們村出了6名大學生,這可是教育上的大喜事。”坐在客廳里與村民熱絡地拉家常的,正是東升村黨支部書記馬海比布。他微微前傾的身姿和始終掛著的笑容,讓人倍感親切。

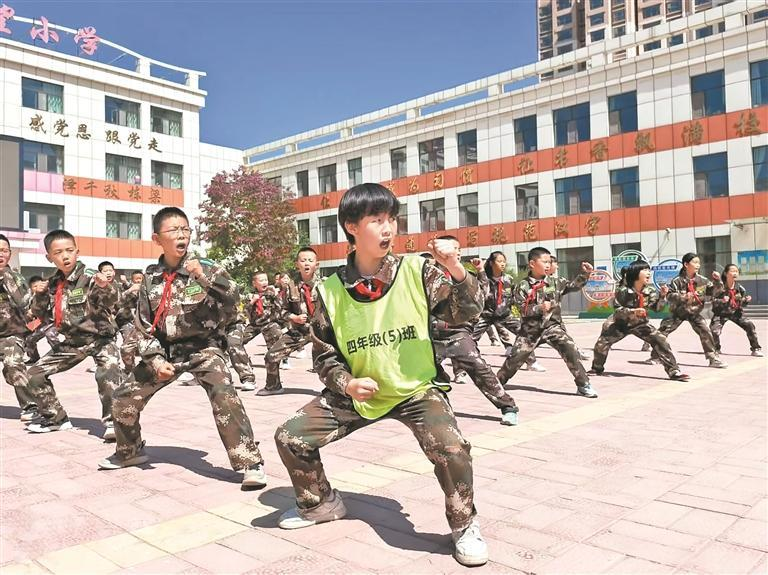

德令哈東康養殖專業合作社內的牦牛。

馬阿舍看著女兒,又望向書記,笑得合不攏嘴:“2017年脫了貧,現在住在敞亮的新房里,孩子還考上了大學,日子越過越有盼頭!”村民冶爾四么乃接過話頭:“以前路難走、沒自來水,現在新農村水電齊全,書記帶著搞產業,年年分紅,家門口就能過上好日子!”

村民口中的這份好日子背后,是馬海比布十余年的堅守與擔當。

2011年,馬海比布在村民的期盼中回到家鄉,毅然挑起擔子擔任村委會主任。“剛工作時要先了解村情民意,我們挨家挨戶入戶,傾聽村民的心聲,收集他們的訴求,全面掌握村上的實際情況。”馬海比布說。翻開他的筆記,里面不僅詳細標注著每家每戶的困難,更勾勒出產業轉型、基礎設施建設的初步藍圖。

2013年,馬海比布和村“兩委”其他成員經過反復研討,做出了一個大膽決定——成立村集體合作社發展肉牛養殖。馬海比布回憶起當時的情況,“當時地下水位上漲,耕地受損,種莊稼沒了指望,但村民大都有養殖經驗,又趕上‘三元牛’扶持項目,這條路或許能走通!”

然而創業之路布滿荊棘,投入300多萬元的“三元牛”養殖因成本高、銷路窄、周期長,連續四年陷入虧損。面對村民焦慮的眼神,馬海比布焦慮萬分:“不能讓大家的錢打了水漂,也不能辜負大家對我的信任。”

馬海比布(中間)與村民話家常。

他再次走進村民家中問計于民,又帶著村干部去周邊牧區取經。最終,大家將目光投向更適應高原環境的本土牦牛,這場關乎全村命運的創新之路也終于迎來轉機。

馬海比布常和村“兩委”其他成員說,要摒棄“看透不說透,摘花不摘刺”的“老好人”做派,真心干事、真誠為民。秉持著這樣的信念,他帶領村“兩委”整合東升村、新源村、尕海村等中央財政扶持資金1380萬元,發展牦牛養殖項目。通過“合作社+基地+村集體”模式,由德令哈東康養殖專業合作社托養,按年收益6%向村集體分紅,推動零散養殖向規模化、專業化、現代化轉型。

記者跟隨馬海比布走進德令哈東康養殖專業合作社,眼前一派生機勃勃的景象。牦牛或悠閑地嚼著草料,或愜意地臥在寬敞的牛舍里反芻。電動撒料車緩緩行駛,將科學配比的草料精準地投放到牛槽中。馬海比布介紹說,2024年,隨著現代化養殖設備的投入使用,每頭牦牛的成本降低了500元。

“我們先去監控室看看。”這是馬海比布每次到合作社的必做之事。他目不轉睛地盯著監控屏幕,不放過任何一個細節,連牛槽邊沿都仔細查看,并不時與工作人員探討養殖過程中存在的問題。“這些牛承載著大家的希望,既然村民信任我們,就一定要把工作做好。”這句話,他常常掛在嘴邊。

“這飼料里有十幾種成分,都是科學配比的,既能保證營養,又好消化。”養殖場員工馬成貴一邊觀察牦牛的狀態一邊介紹道,曾經在外漂泊打工的他,如今在家門口實現了就業。

“以前我們只會悶頭養牛,哪懂什么科學養殖!現在跟著書記和專家學,才知道飼料搭配、疫病防治都有大學問。”說起現在的生活,馬成貴臉上洋溢著幸福的笑容,“既能照顧家人,又有穩定收入,日子別提多踏實了!”

農村富不富,關鍵看黨支部;支部強不強,核心在“領頭羊”。十余年間,馬海比布從帶領一村發展起步,到串聯起全市42個村集體經濟。牦牛存欄從100多頭增至近萬頭,年分紅從5萬元躍至230萬元,帶動農戶增收累計約3000萬元。

這一串串數字的背后,是他磨破無數雙鞋的奔波,是無數個辦公室深夜長明的燈光,更是那句“有黨在,不用怕”的擔當。從曾經的省級貧困村到如今的鄉村振興示范村,東升村的蛻變,是馬海比布十年如一日,用真誠、奉獻、擔當書寫的答卷。

“我是黨在基層的一面旗幟,初心不能忘,使命不能丟。”如今,作為德令哈牦牛科技產業園負責人,馬海比布目光堅定:“下一步要推動牦牛產業一二三產融合,讓村集體經濟‘造血’更強,帶著大家走向更美好的明天。”

(來源:青海日報)

})

})

})

})