青海新聞網·江源新聞客戶端訊 當管護員更尕穿戴齊全準備和隊員一起進山巡護的時候,一輛輛旅游專車正行駛在昂賽鄉綠意覆蓋的山林間;當一條條青海裸鯉拼盡全力洄游到上游產卵時,郭永忠的小木屋已經擺滿青海特色手工藝品,等待游客前來挑選。當綠水青山成為人們向往的詩與遠方,生態價值便映射到一個個游人的腳步中。

綠水青山,既是自然財富,也是經濟財富,從綠水青山的守護到金山銀山的轉變,從生態保護到價值潛力的挖掘,一碗“生態飯”,成為共享生態紅利的最好注解。

“如果沒有生態管護員這份工作,我可能和父輩一樣在放牧。”

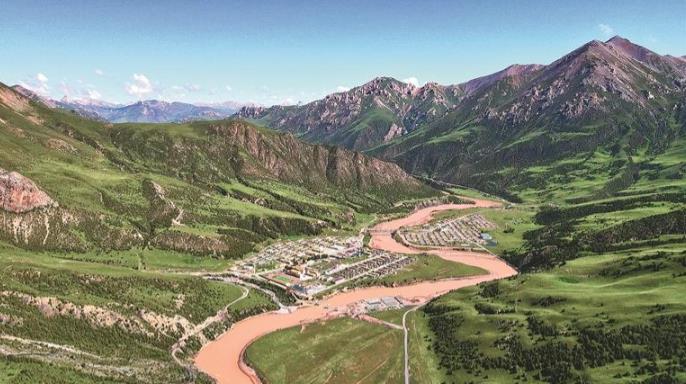

更尕,玉樹藏族自治州雜多縣昂賽鄉年都村村民,也是一位默默巡護在三江源頭的生態管護員。平均每天40公里的巡護路,更尕已經走了9年。

今年36歲的更尕說不清自己到底是身負管護員這份工作的職責,還是更喜歡家鄉的山水,才能讓他年復一年的堅守。

“做管護員的好處是什么?”更尕笑著答,每個月1800元的工資算不算。

每月1800元,在當地以放牧為主的生活中,是一筆不少的收入。而在“一戶一崗”的政策機制下,這里的每家每戶都能有這樣一筆穩定的收入。

三江源國家公園自體制試點啟動以來,創新建立“一戶一崗”生態管護公益崗位機制,1.7萬名牧民加入到生態管護隊伍中,從草原利用者轉變為生態管護者和獲益者,人均年工資性收入2.16萬元,讓世代放牧的牧民不僅完成了角色的轉變,也讓他們端上了綠色飯碗、吃上了“生態飯”。

“因為這里的生態環境好,來的人多了,帶動起村子里的人開飯館、開小賣部等,收入也就提高了。”更尕深知,這一切的根本是好生態。所以不論刮風下雨,更尕和隊員們都要按時巡護,希望自己小小的力量能讓家鄉變得更美。

像更尕一樣行走在生態保護一線的管護員在青海共有89425名,他們為守護綠水青山發揮著重要的作用。青海持續落實森林生態效益補償、天然林管護補助、退耕還林還草補助、濕地生態效益補助等政策,不斷增加農牧民收入。同時,通過生態管護、造林綠化、科技賦能等措施拓寬農牧民就業渠道,讓更多的農牧民享受到生態紅利。

紅土地上栽種青宏杏,一年收入300萬元,荒山變綠林,既有顏值、還有價值。這是羅彬的故事,也是青海生態顏值轉換為經濟價值的縮影。

時間回到2010年,羅彬第一次來到青海,看到一座座光禿禿的山影,在“荒了可惜”的想法下,他在心中默默規劃了一條創業道路。

2011年到2017年,羅彬用6年時間從氣候、品種等多方面考慮,反復考察、反復試驗,在科研團隊的幫助下,培育出適合在青海種植的經濟型果樹——杏樹,由于是新品種,命名為“青字號”的青宏杏。

2018年,羅彬承包下位于海東市平安區名為大紅嶺的荒山,在這片紅土地上,開始了自己的造山之旅。

“2018年種植第一批,到2022年,種植杏樹3000多畝,生態修復的杉榆柳等樹種近1000畝。”4000畝左右的種植規模,讓大紅嶺這座曾經的荒山,徹底換新顏。

4月,大紅嶺的杏樹開花了。漫山遍野都透著粉色的小花,上山的道路也從土路變成了水泥道,游客結伴而來,流連在花影中。

8月,杏子熟了。枝頭掛滿黃澄澄的杏果,附近來的工人們細心摘下一顆顆香甜的果子,豐收的喜悅不僅僅在他們的笑容中。

“秋天的時候這些葉子變得金黃,感覺更加好看。”羅彬對自己的杏林無比驕傲。

2018年開始種植,直到2023年才獲得第一筆收入300萬元。羅彬說哪怕中間因為灌溉主管道通水管爆裂,也堅持用車拉水澆灌,沒想過要放棄。“綠起來、美起來、富起來,這就是讓我堅持的理由。”

根據2018年簽訂的“平安區大紅嶺生態田園綜合開發項目”規劃,集特色林果種植、林下經濟、科研培訓、旅游觀光、休閑度假、戶外運動、森林康養等于一體的“生態田園”經濟綜合體在這里一步步成型,大紅嶺也漸漸成為了人們口中的“杏福嶺”。

如今,這片曾經荒涼的土地已成為杏花盛開的“花果山”“杏福嶺”,不僅帶動了當地村民增收致富,也為生態環境改善作出了積極貢獻。

如果說羅彬用實際行動詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的理念,那么海北藏族自治州剛察縣泉吉鄉新泉村的發展變化,更是讓我們看到蘊藏在綠水青山中的無限魅力。

新泉村,這個重組的搬遷村,地理位置靠近青海湖,因湖內生長有青海湖裸鯉,靠水吃水的村民們將捕魚作為除種地外一項重要的收入來源。

由于過度捕撈,魚類大量減少,嚴重破壞青海湖的生態平衡。20世紀90年代,政府實施捕撈禁令,隨后更是將封湖育魚作為長期政策施行。新泉村徹底轉型為一個農業村。

郭永忠一家于1958年搬遷至此。他回憶:“小時候去河里抓魚是一件再平常不過的事,直到禁捕。”經過20多年的增殖放流和環境綜合治理,一度瀕臨滅絕的湟魚再現“半河清水半河魚”的奇觀。每到湟魚繁殖季,湟魚洄游逆流而上的身影更是吸引無數游客前來觀看。良好的生態資源催生出觀看湟魚洄游這種新的生態旅游方式。

為確保湟魚正常洄游產卵,維持青海湖生態系統的穩定,剛察縣拆除全境攔河大壩,科學設置“過魚通道”,在縣域內沙柳河、泉吉河、哈爾蓋河上修建過魚通道7座,建成集灌溉、防洪、景觀、生態通道為一體的水生態文明工程,確保湟魚洄游“生命通道”更加通暢。

2023年,當地政府在泉吉湟魚洄游觀景點建設12座小木屋向村民租賃,郭永忠當年就承包了4座小木屋,“第一年承包收入就有11萬元左右。去年承包了1座,收入8萬元左右。今年也承包了1座,今年來觀看湟魚洄游的游客很多,收入不差。”郭永忠說。

新泉村黨支部書記陳文蓉告訴記者,湟魚洄游觀景點的打造,實實在在帶動了當地農牧民群眾就業增收,讓越來越多的群眾吃上了生態飯。

從捕魚為生到靠魚增收,不僅讓我們看到綠水青山的生態價值,更凸顯了其背后的經濟價值。

從享受生態紅利到創造生態價值再到發揮生態魅力,生態價值轉換一步步升級換代,青海的綠色發展之路在一次次的探索中交出答卷,讓我們堅信,綠水青山就是金山銀山。

【口述】黃河水養黃河岸邊人

海東市化隆回族自治縣德恒隆鄉哇加灘村海林漁業養殖專業合作社負責人 馬海林

我們養殖的冷水魚主要是三倍體虹鱒魚,虹鱒是冷水性洄游魚類,既可以在海水中也可在淡水中生存。虹鱒冷水中生長的最佳溫度在12℃至18℃之間。

黃河就從我的家鄉化隆經過,這里水質清澈且流動緩慢,充沛的水域資源和獨特的高原氣候,非常適合冷水魚類的生長和規模化養殖。

我世代居住在黃河邊,黃河的生態環境一年比一年好。2009年,我和弟弟還在廣州開拉面館,看著沿海地區都在搞養殖,想著家門口的黃河是得天獨厚的資源,是不是也可以利用起來?

于是2009年,我先回家鄉來探路,弟弟繼續在廣州做拉面生意。3年時間如果能成功的話,就都回來做養殖。

沒想到已經有人在黃河里做起冷水魚養殖。量雖然不多,但也給了我很多信心。

現有的水域資源,別人成功的經驗,讓我放心大膽的開始試驗。

剛開始投入20個網箱,買了24噸魚苗,3年后開始出售,掙了110多萬元。

現在弟弟也回來加入,我們的養殖規模也擴大了,不同規模的網箱有138個,每年投入10萬尾魚苗。

現在,在外地做拉面生意的同鄉,也紛紛回到家鄉創業,最多的時候化隆有十幾家從事冷水魚養殖。

靠水吃水,我們更要保護好這里的生態環境,網箱里養的不只是魚,更是黃河的生態賬。

我們選擇了不會因繁殖導致基因污染的三倍體虹鱒魚,使用無任何添加劑的綠色飼料,在保證成魚品質的同時,確保養殖過程中產生的殘餌、魚糞等廢物全回收,降低對河道水質的污染。

好水出好魚,黃河的優質水資源給我們養殖高品質的魚奠定了基礎,大家一聽是在黃河養殖的,很放心。

明年我們開始進行深加工,讓產自黃河的冷水魚賣上更好的價格。

數說

青海因地制宜發展生態旅游、林下經濟等綠色富民產業,發起成立青海、四川、云南、甘肅、西藏五省區冬蟲夏草產業保護聯盟,蟲草采挖總產值達180億元,輻射帶動30萬農牧民人均增收1.12萬元,用自然保護地的建設與發展持續書寫人與自然和諧共生的美麗篇章。

截至目前,青海擁有20個旅游資源亞類和48個基本類型,擁有可可西里等世界自然遺產,擁有國家級自然保護區6個、國家生態旅游示范區3個、國家級文化生態保護(實驗)區3個、省級文化生態保護實驗區5個。

拉脊山觀日出、崗什卡登山和戶外徒步等生態游火爆出圈,“絲路夢享號”國際化高品質旅游列車開通運營,2024年旅游人數和收入均增長20%。

2022年,《青海省推動建立健全生態產品價值實現機制的實施方案》正式印發,青海先行在湟源、平安、貴德、瑪多、天峻、河南、祁連、曲麻萊8個縣(區)開展生態產品價值實現機制試點。

湟源縣作為全省生態產品價值實現8個試點縣之一,科學評估生態價值,打好“VEP+”試點基礎。

(來源:青海日報)

})

})

})

})