青海新聞網·江源新聞客戶端訊 在西寧國家冷涼蔬菜黃金種植區的版圖上,萬畝田疇已掀起綠色浪潮!

晨光中,梯田下的青蒜苗泛著翡翠光,拱棚里的茼蒿裹著層層薄霧,大蔥加工車間中晶瑩的蔥白味道格外濃郁……從田間到車間,從省內到國際,當冷鏈車引擎轟鳴,一場跨越千里的“鮮”味接力正在上演——

青蒜苗“闖”出大市場

8月11日,湟源縣日月藏族鄉的廣袤田野間一片生機盎然,綠油油的青蒜苗長勢喜人,微風拂過,清冽醇厚的蒜苗香氣直往鼻腔里鉆,絲絲縷縷,撩撥著人們的感官。

才踏上田埂,便看到不少村民在蒜苗叢中有序穿梭。有人手持小鏟,利落地挖掘蒜苗;有人雙手翻飛,迅速地將蒜苗扎成整齊的束。不一會兒,原本雜亂無章的蒜苗就根莖對齊,被捆成了緊實飽滿的綠色小捆。一摞摞山丘似的青蒜苗即將從這里出發,走向全國各地。向蒜苗地深處走,湟源青翠青蒜苗種植合作社負責人郭巨壽一邊拿起一捆青蒜苗,一邊向記者介紹:“你看這蒜苗,因為咱們這兒的冷涼氣候,品質高,價格也好,咱這地頭起貨價就2.8元一斤!”話語間滿是自豪。

農產品質量過硬,與當地的氣候條件分不開。日月鄉平均海拔3100米,氣候涼爽、晝夜溫差大等優勢讓這里生長出來的青蒜苗基本沒有病蟲害。目前,這里種植的青蒜苗品種是從東北引進的“東北馬牙”,該品種優勢明顯,憑借“蒜莖長、葉片寬、鱗莖嫩、色澤綠、味道鮮”等特質,走向了四川、福建、甘肅等眾多省外市場。“去年最多的時候,一天能向外發送60萬斤!”湟源縣農業技術推廣中心主任李永順介紹道。

品質好,所以備受收購商青睞。臨近中午,已經陸續來了40多個收購商,“我來這邊已經半個多月了。西寧氣候好,蒜苗的長勢、口感等都要比外邊的好一些。今年我打算收購100萬斤,主要銷往浙江杭州。”山東采購商焦漢政說。

“我們縣從1994年就開始種植青蒜苗,從最初的幾十畝發展到今年的12000畝左右。”李永順說。2007年湟源青翠青蒜苗種植合作社成立,合作社不僅帶動了種植規模擴大,還讓村民實現了增收。李永順算了一筆賬:“一畝地的地租漲到了1800元。青蒜苗從播種、田間管理、采收至少要38名工人,一名工人一天能掙一百多元,還是現金結算。”參與采收的大多是村里留守的婦女和老人,他們既能照顧家里,又能打工賺錢。“以前我們冬天放牛,夏天沒有固定的收入,如今在家門口就能掙到錢,日子越來越好了!”來自莫多吉村的村民先巴措高興地說。

從地頭到國際的“蔥香突圍”

剝皮、打包、包裝……來到湟中旺英益倉種養殖專業合作社的車間中,幾十名工人正對剛采摘下來的大蔥進行加工。伴隨著機器的運轉聲,濃郁的蔥香撲鼻而來。

以前,大蔥的初次加工需要大量人力,不僅效率低,還容易沾染泥土,品相不佳。而如今,耗時又費力的“地頭加工、人工扒皮”模式已成歷史。8月初,車間引進了新設備,用氣槍一吹,蔥皮就剝離得干干凈凈,沒有一點雜塵,不但節省人工,價格還上浮了約15%。“收來的大蔥在這里進行統一加工,標準化打包。車間一天能加工2萬5千斤大蔥,出貨量能達到4萬余斤。”陳生倉說道。與氣槍一同投入使用的,還有全新的冷庫。從地里采摘的大蔥不用再著急“趕路”上市,可以在冷庫中進行預冷、儲藏,根據市場需求及時出庫,發往各地市場。

2015年起,共和鎮的大蔥開始向外地銷售,主要發往新疆、銀川、四川、西安等地。今年共和鎮大蔥種植面積達3800余畝,畝產可達一萬余斤。“我們的大蔥蔥白長、葉面綠,很受省外消費者歡迎。”湟中區蔬菜技術服務中心副主任巴三姐說。

共和鎮的大蔥何以脫穎而出?“晝夜溫差大、病蟲害少是我們的‘天然法寶’,這種氣候有利于大蔥糖分和香氣物質的積累。”陳生倉掰開一根蔥介紹。品質好、賣相優,共和鎮的大蔥也由此叩開了國際市場的大門。“今年8月,韓國客商通過山東企業牽線,在保證大蔥農殘合格的前提下,和我們簽訂了日供3萬6千斤的訂單,每斤的價格能達1.1元!”陳生倉說。從自己去找市場、找渠道,到如今收購商慕名而來,如今,共和鎮的大蔥正逐步打響品牌,贏得市場。

提起以后的發展,陳生倉也有新想法:延伸大蔥產業鏈,增加農業附加值,帶領更多人增收致富。“我的目標就是把大蔥產業做大,市場打開,讓湟中的大蔥走得更遠。”陳生倉說。

月光下的“鎖鮮密碼”

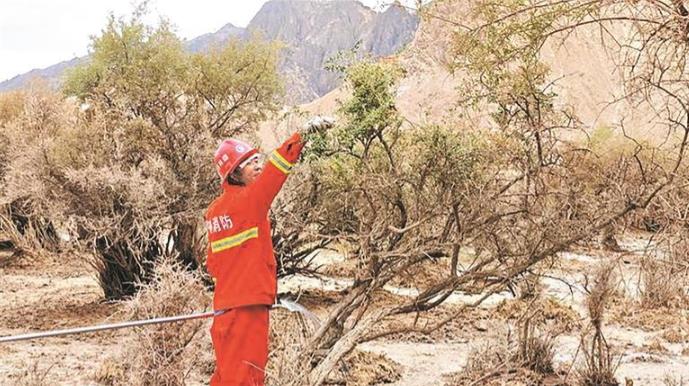

來到位于大通縣景陽鎮蘇家堡村的鑫澤種植專業合作社時,天空突然下起小雨,絲絲雨滴“躍”入拱棚,讓茼蒿顯得格外鮮嫩,伴隨著微風,這里的茼蒿正拔節生長。

這里的茼蒿品質高,長勢也好。一個月便能收一茬,一畝地一茬的產量能達到四五千斤。“白天日照強,茼蒿容易‘蔫’,我們通常都是夜里采摘,那時水分足,品相最好。”鑫澤種植專業合作社負責人卜海露介紹道。“要是在凌晨,棚里可都是燈火通明的!”采摘下來的茼蒿經過分揀、稱重、打包等一系列程序后,將“坐”上冷鏈車,奔赴上海、廣州、深圳、鄭州等多個地區。

“我看中的就是這邊的冷涼氣候。”卜海露說。2021年卜海露從山東壽光來到大通縣,2022年蔬菜基地建成投產,大部分種植的都是茼蒿。“咱們這一年能種四茬,9月上旬開始種最后一茬,10月20日之前便可采摘。”

據介紹,基地采取“企業+基地+農戶”的種植模式,從山東引進優良品種及精細的管理技術。通過錯時種植、錯時采收的方式,保證市場上從4月到10月都有產自大通的優質茼蒿供應,“目前,我們基地平均每天能產出1萬公斤蔬菜,其中90%銷往省外,剩下的則運往青藏高原農副產品集散中心,滿足本地市場的需求。”卜海露說。

2024年,該基地蔬菜產量達850噸,實現銷售收入375萬元。帶動270余人就業,農戶年人均收入達1.8萬元以上,農民務工總收入共計240萬元。“第一年的時候,只有20戶本地農戶跟著我干,現在已經接近100戶了。”卜海露說:“目前基地的種植規模已達1300余畝,我們計劃年年都有擴展,帶動更多人一起種植茼蒿。”

(來源:西寧晚報)

})

})

})

})