孩子們在紀念館觀看油畫。牛玉嬌 陳晨 韓麗萍 攝

孩子們在紀念館觀看油畫。牛玉嬌 陳晨 韓麗萍 攝青海新聞網·江源新聞客戶端訊 8月28日,走進海東市循化撒拉族自治縣查汗都斯鄉紅光村,漫步村道,這里的一墻一屋、一磚一瓦、一草一木都和紅軍有著緊密的聯系,一種對歷史的莊嚴肅穆感油然而生。

紅光村是全國著名的愛國主義教育基地,因中國工農紅軍西路軍而得名,1987年由循化縣政府改名為紅光村,寓意“紅軍精神,光照千秋”,是全國唯一由西路軍被俘戰士創建的紅色村莊。村內至今保留著當時西路軍所建的學校、紅軍莊廓,以及當年紅軍戰士使用過的桌椅、磨盤等紅色遺跡和文物。

“在紅軍西路軍到來之前,這里是一片荒無人煙的灘涂地。1939年至1946年,軍閥馬步芳將424名不幸被俘的西路軍戰士押解到這里,與從附近村落強征的貧苦百姓一起從事苦力勞動。他們開墾荒地,修建清真寺、小學,把這片荒涼的灘涂地建設成了炊煙裊裊的村莊。”在查汗都斯鄉紅色教育服務中心講解員王旭瑞的講述中,西路軍戰士在艱苦歲月中堅持斗爭的形象緩緩呈現。

紀念館內紅軍艱苦勞作的塑像。

紀念館內紅軍艱苦勞作的塑像。在紅光村,有一座1∶1復原的西路軍戰士親手建造的民居。不同于當地的撒拉族傳統民居,西路軍戰士建造的民居院落統一設計成坐南朝北,代表著西路軍始終牢記北上抗日這一革命信念;房屋主體設計成坐西朝東,“西”即西路軍,“東”是太陽升起的方向,也是革命圣地延安和黨中央所在的方向。西路軍戰士即便身陷囹圄,仍然心存希望,心向東方。

“屋脊的青磚上有紅五星、鐮刀、斧頭、工字、領章等象征革命的圖案。”紅光清真寺大殿前,循著王旭瑞的聲音找尋,一個個小圖案映入眼簾。在藍天白云的映襯下,青磚瓦片上象征革命的圖案更加熠熠生輝。

小圖案,大力量!彼時西路軍戰士生活在嚴密的監視之下,但他們仍然沒有忘卻紅色信仰,冒著風險將這些象征著革命的紅色符號留在了紅光村建筑物的細節中。直到二十世紀八十年代,這些符號先被當地老百姓無意中發現,后經文物管理部門專業人員現場勘查,這些紅色密碼才得以呈現在世人面前。

清真寺大殿正對面,宣禮樓高高矗立,不同于撒拉族八角或六角的傳統造型風格,它別具一格地采用了四角樓造型,暗指西路軍的前身中國工農紅軍第四方面軍;四根柱子采用一根到頂的通柱,暗含革命到底的決心。紅軍戰士在紅光村生活的7年,是他們長征的延續,也是戰斗的繼續。

紅軍戰士手持鐮刀和錘子的雕塑。

紅軍戰士手持鐮刀和錘子的雕塑。“在紅軍到循化之前,當地老百姓并不清楚中國共產黨的理想信念,對紅軍這支隊伍也不甚了解。但在這7年的朝夕相處中,老百姓認識了紅軍,了解了共產黨。”王旭瑞說:“在勞作之余,紅軍戰士偶爾會給老百姓表演節目。每個節目的最后,都有一個固定場景——兩名戰士分別手持鐮刀和錘子,將它們高高舉起組合在一起。當時的老百姓并不清楚這意味著什么。直到青海解放,當地群眾再回想起這段歷史,才發覺年輕的紅軍戰士們是以這種樸素而堅定的方式告訴他們:共產黨在這里!紅軍隊伍在這里!”

紅光村群眾深知“沒有紅軍,就沒有紅光村;沒有紅軍,就沒有人們的幸福生活”。當年,西路軍戰士幫助撒拉族群眾改進生產技藝、建設基礎設施,撒拉族群眾幫助、保護西路軍戰士,軍民一家、民族團結,方才走得更穩更遠。

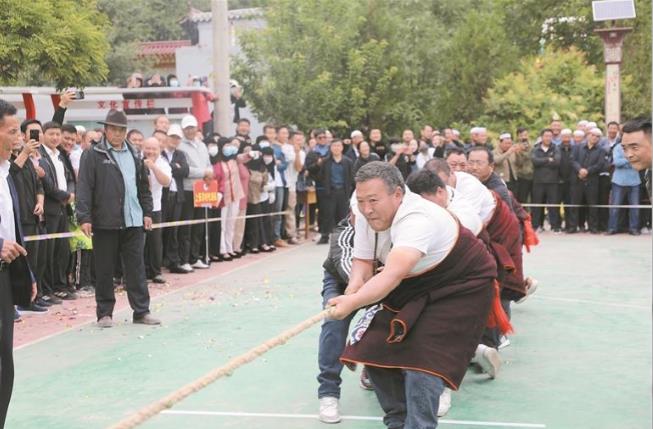

漫步在紅光村,承載著厚重歷史的紅軍莊廓、油坊等紅色印記引人駐足。著眼當下,對照歷史,如今的紅光村,依托這片散發著紅色歷史氣息的土地,大力發展紅色旅游,逐步完善基礎設施建設,建成了以紀念碑、紅光小學、清真寺、廣場為核心的旅游區域,讓參觀者將西路軍這段光輝歷史銘記于心,讓紅色信念在這里代代相傳。

(來源:青海日報)

})

})

})

})