青海新聞網·江源新聞客戶端訊 公平正義是人民的向往、幸福的尺度,公正司法是維護社會公平正義的最后一道防線。

黨的十八大以來,在習近平法治思想指引下,法治中國建設取得重大進展,公平正義更加可觸可感,收獲的是億萬群眾對社會公平正義的更強信心。

2025年6月,最高人民法院院長張軍在青海調研時指出,要深入踐行習近平法治思想,以“如我在訴”的意識辦好民生案,依法平衡各方當事人利益,努力實現案結事了人和。

近年來,青海各級法院充分發揮職能作用,依法服務大局,更好助力生態保護、產業“四地”建設、民生改善、民族團結進步、社會安全穩定等重點工作,為青海高質量發展提供了更加優質高效的司法服務和保障。

以高質量司法服務保障經濟社會高質量發展

善于從政治上看,精于從法治上辦。

青海鹽湖鎂業有限公司、青海鹽湖海納化工有限公司,原是青海鹽湖工業股份有限公司旗下子公司,為響應國家實施西部大開發戰略,大力推進循環經濟發展建設,開發了金屬鎂一體化項目及鹽湖海納化工項目。

受核心技術攻關尚未突破、市場環境低迷等多重因素影響,兩家公司面臨不能清償到期債務且資不抵債的困境,生產經營持續虧損,企業陷入經營困境和債務危機。

2019年10月,青海省西寧市中級人民法院依法分別作出裁定,受理鹽湖鎂業、鹽湖海納重整案。

“企業破產程序‘牽一發而動全身’,尤其是該案涉及的兩家公司債權人人數眾多、債權結構復雜、利益訴求不一,還有5300多名職工的安置問題,平衡各方利益難度極大。”西寧中院民二庭庭長黃存智介紹。

在青海省委、省政府的大力支持下,在青海省高級人民法院的有力指導下,西寧中院案件辦理團隊將為大局服務、為人民司法的工作理念貫穿于辦案全過程、各環節,最終依托中國五礦、中國鹽湖集團運營管理優勢,優化企業產業布局和產品結構,使兩家企業經營狀況從根本上得到改善,持續盈利能力和發展潛力增強,企業職工利益也得到全面保障,有力維護了社會大局穩定。

鹽湖鎂業、鹽湖海納重整案圓滿審結后,黃存智臉上也露出了欣慰的笑容。他說:“只有將法院工作置于全局中思考謀劃和推動落實,才能真正實現司法的價值和功能,才能真正彰顯法院的擔當與作為。”

“全省法院牢固樹立緊緊圍繞中心服務大局意識,特別是在審理一些大要案時,堅持做實‘從政治上看、從法治上辦’。”青海高院民二庭庭長劉江靜告訴記者,在審理破產案件時,法院始終堅持以市場化法治化手段保企業、穩就業、促發展,主動加強與政府的聯動,助力企業引入優質資本,防止機械司法“一破了之”。

據統計,2021年以來,青海法院通過破產重整促成了青海省投資集團有限公司電解鋁、水電等核心產業轉型升級;幫助青海鹽湖工業股份有限公司重整完成后恢復上市,經營實現扭虧轉盈;促成國家重點能源建設項目瑪爾擋水電站全面復工建設,增強了黃河上游防汛、發電能力。四年多來,法院共幫助多家企業通過重整化解債務2000多億元,保住了2.6萬余人的就業崗位,得到省委、省政府有關領導的充分肯定。

以“如我在訴”的意識辦好每一起民生案件

“這是我們村122戶人家的心意……”

2024年9月13日上午,西寧市湟中區攔隆口鎮千東村30多名村民代表舉著全村122名村民聯合手工縫制的錦旗走進青海省高級人民法院,向法官們表達感激之情。

錦旗雖小,意義卻很大。這是村民們發自內心的感激,更是人民法院踐行“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的生動實踐。

2013年1月,湟中永興種養殖專業合作社與千東村馬某某等122人分別簽訂了土地流轉合同,用于經營溫室大棚蔬菜種植。后因地方政府對土地流轉價格進行了指導變更,永興合作社遂以合同約定的土地流轉費超出市場價為由拒絕給付2022年度費用。于是,千東村122人將永興合作社訴至法院,要求其按照合同約定價格給付土地流轉費。

由于一、二審法院均判決永興合作社按每畝1500元支付土地流轉費,馬某某等人不服,遂向青海高院申請再審。

青海高院審判監督庭庭長陳玉靜收到案件后,第一時間帶領合議庭成員走進案涉溫室大棚,實地查看大棚經營情況,逐家逐戶了解土地流轉情況以及農戶家庭生活收入現狀。結果發現千東村有很多留守的孤寡老人,而土地流轉租金是他們的全部生活來源,一旦降低土地流轉租金,將對他們的生活造成重大影響。

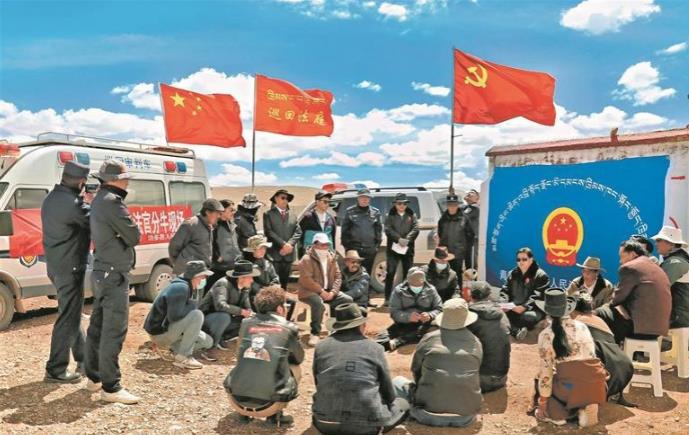

2024年9月,經過仔細調查、核實、研究,青海高院一改往常“坐堂辦案”的工作模式,將合議庭搬到千東村,對馬某某等122名村民訴永興合作社土地租賃合同糾紛再審案作出終審判決,糾正了一、二審法院適用法律不當的問題,力促矛盾糾紛就地開庭、當庭調解、當庭結案,切實提升了人民群眾的司法獲得感。

引大濟湟工程,是青海省“一號”水利工程,更是功在當代、利在千秋的重大民生工程。然而工程在施工中卻遇到了一些問題。

王某某和趙某某是大通回族土族自治縣青林鄉下陽山村村民,因引大濟湟工程西干渠4號渡槽建筑施工高度高、建筑面積大,擋住了他們已建成的發電站的采光,影響了正常收入,二人多方維權未果,將青海省引大濟湟工程建設運行局訴至法院。

大通縣人民法院城關人民法庭庭長孫燕認真傾聽了王某某和趙某某講述案件的原委,進一步了解案件的實際情況,安撫兩人的情緒后,孫燕向二人講述了引大濟湟工程修建的重要性及老百姓對這項惠民工程的滿心期待。

之后,孫燕前往青海省引大濟湟工程建設運行局,向他們說明了王某某和趙某某的訴求,并講述了老百姓的不易,引導他們換位思考。

最終,在大家的共同努力下,青海省引大濟湟工程建設運行局于2022年12月一次性補償王某某、趙某某2萬元。老百姓的利益得到了維護,引大濟湟工程也順利修建。

2021年,青海高院黨組提出“換位思考”的工作理念,要求全省法院干警從“法官思維”向“群眾視角”轉變,從“就案辦案”向“案結事了人和”轉變,聚焦人民群眾急難愁盼,四年多來依法妥善審理各類民事案件312687件。

能動履職 打通司法為民“最后一公里”

法律的生命力在于實施。

案件執行效果直接關系到人民群眾是否能真正感受到公平正義。

“請您再確認一下身份信息、身份證號、聯系電話和居住地址,這些信息將直接同步到審判和執行部門。另外,建議您采取訴前財產保全,以免后續出現執行困難。”在海北藏族自治州海晏縣人民法院的訴訟服務大廳,立案窗口的工作人員正仔細核對當事人提交的信息。

而這樣的溫馨提示,在海北州兩級法院的訴訟服務大廳隨處可見,也正是這樣的立審執一體聯動執行機制,讓海北兩級法院的執行到位率有了明顯提升,2024年首次達51.9%。

2023年,海北中院以“執行質效提升”與“群眾權益兌現”雙導向為抓手,制定出臺《關于建立立審執一體聯動執行機制的意見(試行)》,在全州法院推行“立審執一體聯動”改革,通過“前端預防、中端銜接、末端攻堅”全鏈條發力,構建起“上下協同、內外聯動”執行閉環體系。

“現在法官辦理案件時,‘執行思維’大大增強,當事人也清楚賴賬要面臨被納入失信被執行人名單、限制高消費等后果,很多案子在審判階段或履行期內就主動履行了,不用走到強制執行那一步。”海北中院黨組成員、副院長齊建彩說。

正是這種全流程協同的工作模式,讓海北兩級法院立案、審判環節不再“各自為戰”,而是從源頭為執行打基礎、除隱患,從根本上扭轉了“執行難”的被動局面。

海北中院黨組書記、院長馬文全介紹:“從立案時的‘信息精準采集’到審判時的‘判項明確+風險告知’,環環相扣的舉措織密了執行保障網,為勝訴權益的實現鋪就了一條高效通道。”

2024年,海北兩級法院保全案件同比增長97.6%,為大量案件在裁判后“有財可執”奠定了基礎。

“嚴格公正司法,狠抓規范執行”是青海法院執行工作的主線。2025年以來,青海法院認真落實最高人民法院關于執行工作的各項安排部署,執結案件15068件,執行到位金額46.87億元,執行完畢率為39.41%,同比提升3.52%。全省法院還對篩選出的4390件勞務合同糾紛、機動車交通事故責任糾紛等小標的涉民生案件申請執行人進行司法救助。

執行永遠在路上,責任一直在腳下。青海法院始終牢記執行工作是維護公平正義的最后一道防線,以高度的責任感和果斷的行動力,全力兌現每一位當事人的勝訴權益,努力讓公平正義的陽光更加溫暖人心。

(來源:青海日報)

})

})

})

})