在鄉村振興的春風里,黨建是串聯鄉土人才的核心紐帶,它一頭根植于黨組織服務群眾的初心,一頭連接著鄉土人才干事創業的熱情。新時代鄉土人才培養絕非一句簡單的口號,唯有發揮黨組織的組織、政策、資源優勢,才能打破枷鎖,讓鄉土人才從“鄉野微光”匯聚成照亮振興路的“璀璨星河”。

玉樹黑陶匠人延續著“露天堆燒”的古法;熱貢藝人指尖能調配出百年不褪色的礦物顏料……這些扎根大地的智慧,從來不是“無主之珠”,而是需要黨組織主動發掘的“寶藏”。各級黨組織當緊扣“黨建引領人才振興”主線,將鄉土人才摸排納入“基層黨組織辦實事”清單,組織黨員干部踏遍田埂院落、走進牧民帳篷,在裊裊炊煙中收錄“土專家”的養殖秘方,在唐卡作坊里記錄“田秀才”的繪畫技藝。鄉鎮黨委建立“黨員人才聯絡站”,打破“唯學歷、唯論文”的刻板標準,以“群眾認可、實績說話”為標尺,將民間巧思者納入“鄉土人才信息庫”,讓“藏在民間”的智慧成為鄉村發展的“本土智庫”。

黨組織是破解鄉土絕技發展困局的“橋梁紐帶”。牧區黨組織可聯合高校、企業開設“訂單式”培訓班,黨員技術骨干駐點指導,教牧民用手機App監測牛群、借電商平臺銷售牛羊肉。在非遺之鄉,黨支部可成立“傳統技藝保護專班”,黨員志愿者上門普及知識產權知識,幫助黑陶匠人、唐卡藝人申請專利。同時,推廣“黨建引領科技小院”模式,以村黨組織為紐帶,讓科研人員與鄉土人才結對,用“田間產量提升數據”“產品市場銷量”替代刻板評價,打通“從土到洋”的上升通道,讓鄉土經驗與現代技術碰撞出創新火花。

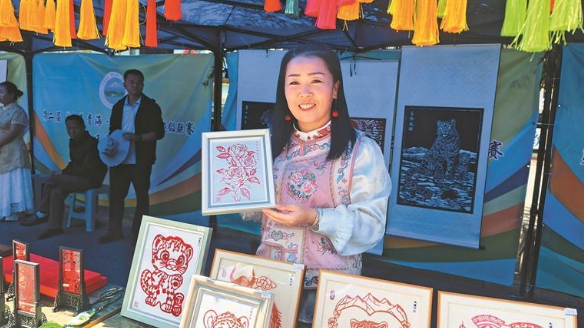

鄉土人才的“破土飄香”離不開黨組織的“政策托底”與“榮譽賦能”。將鄉土人才激勵納入黨建考核重要內容,打出“政策+榮譽+變現”組合拳,緊扣地域產業的脈搏,加強資金扶持、稅收優惠和金融支持,為鄉土人才帶來實實在在的經濟利益。設立農業生產、傳統技藝、文化傳承等多個類別獎項,定期報道鄉土人才的先進事跡與成功經驗,增強他們的榮譽感與成就感。搭建價值變現的橋梁,借電商流量、非遺市集讓鄉土特色產品增值,讓老手藝成為“金手藝”。

從“大走訪”發掘人才,到“聯盟”培養人才,再到“政策”激勵人才,黨建紅與鄉土綠交相輝映,讓每一份扎根大地的匠心都有了“主心骨”,每一個干事創業的夢想都有了“助推器”。

(來源:青海日報)

})

})

})

})